Struttura complessa del diencefalo. Diencefalo: struttura e caratteristiche funzionali

CERVELLO INTERMEDIO [diencefalo(PNA, JNA, BNA); sin. cervello interstiziale)] - una sezione del cervello situata tra il telencefalo e il mesencefalo. P. m. È la parte più grande del tronco cerebrale, compreso il talamo (tubercolo ottico), l'ipotalamo (ipotalamo), il metatalamo (terra straniera, regione straniera) e l'epitalamo (epitalamo).

Anatomia comparata ed embriologia. La formazione più antica di P. di m è l'ipotalamo. Strutture cerebrali corrispondenti esistono in tutti i cordati. Nei ciclostomi P. la m è suddivisa in epitalamo, talamo dorsale e ventrale e ipotalamo. Quest'ultimo supera considerevolmente in grandezza altri dipartimenti di P. di M. I rudimenti del corpo genicolato laterale appaiono nei ciclostomi. Lo sviluppo del talamo inizia negli anfibi. Nei rettili, il talamo predomina in dimensioni sull'ipotalamo. Nei mammiferi, il talamo raggiunge il suo massimo sviluppo.

Nella regione del tetto di P, m, si osservano una serie di sporgenze nei vertebrati inferiori: parafisi, sacco dorsale, organi parapineale (parietale anteriore) e pineale (parietale posteriore). Nella lampreda, gli organi parietali anteriori e posteriori sono organi recettori e contengono strutture simili a quelle dell'occhio. Sono collegati da fibre ai nuclei del guinzaglio. Negli anfibi, l'organo parietale anteriore nel processo di sviluppo embrionale si sposta posteriormente e si trasforma in una ghiandola - la ghiandola pineale (ghiandola pineale) - situata tra la commessura posteriore e l'organo parietale posteriore (occhio parietale), che si riduce alla fine del periodo embrionale. In alcuni rettili, come nei ciclostomi, l'occhio parietale spaiato persiste per tutta la vita. Nei mammiferi, l'organo parietale anteriore scompare e il corpo pineale (corpus pineale) si sviluppa dalla parte prossimale (organo parietale posteriore).

Nella persona di P., m è formato dalla sezione posteriore della vescica cerebrale anteriore (prosencefalo). Come risultato della crescita irregolare della vescica, dalle sue pareti laterali si sviluppa una formazione accoppiata: il talamo; nella parte superiore (dorsale) della vescica si formano la ghiandola pineale e la parete superiore del terzo ventricolo. La parete inferiore (ventrale) forma una sporgenza spaiata - un imbuto, dall'estremità distale un taglio sviluppa il lobo posteriore della ghiandola pituitaria - la neuroipofisi. Tutte queste formazioni limitano la cavità della vescica cerebrale, che si trasforma nel terzo ventricolo. In un feto di tre mesi, due solchi poco profondi dividono P. m in 3 sezioni: quella superiore è l'epitalamo, quella centrale è il talamo e quella inferiore è l'ipotalamo. Successivamente, c'è un'ulteriore differenziazione delle strutture di P. di m, isolamento dei suoi elementi, che porta all'allocazione della quarta sezione (posteriore) di P. di m - il metatalamo. Entro la fine del 5° mese. sviluppo intrauterino a causa della concentrazione di cellule nervose nel talamo, iniziano a formarsi nuclei separati. Nei neonati, i nuclei del talamo e dell'ipotalamo sono già differenziati citoarchitettonici e la mielinizzazione delle fibre nervose continua nel periodo postnatale.

Anatomia

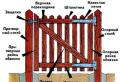

1 - saldatura dei guinzagli; 2 - commessura epitalamica (posteriore); 3 - cuscino; 4 - triangolo al guinzaglio; 5 - striscia cerebrale del talamo; 6 - nastro talamo; 7 - commessura anteriore; 8 - la testa del nucleo caudato; 9 - pilastri della volta (tagliati); 10 - tubercolo anteriore del talamo; 11 - fusione intertalamica; 12 - morsettiera; 13 - il terzo ventricolo; 14 - talamo; 15 - piastra allegata; 16 - guinzaglio; 17 - ghiandola pineale; 18 e 19 sono i monticelli superiore e inferiore del tetto del mesencefalo.

talamo(talamo) - una formazione accoppiata di forma ovoidale, situata su entrambi i lati del terzo ventricolo (Fig. 1). Rappresenta un massiccio accumulo di materia grigia, divisa da strati di materia bianca (piastre cerebrali) in nuclei separati. Dall'alto, il talamo (vedi) è coperto da una volta e da un corpo calloso (vedi), dal basso confina con l'ipotalamo. L'estremità anteriore ristretta del talamo termina con un tubercolo anteriore (tuberculum ant. Thalami), l'estremità posteriore è espansa e si chiama cuscino (pulvinar).

Ipotalamo(ipotalamo) - Parte della m di P., situata sotto il talamo e delimitata dall'ultimo dal solco ipotalamico (sulcus hypothalamicus), che segue dall'apertura interventricolare all'apertura dell'acquedotto mesencefalo (vedi Fig. 1 al stazione ipotalamo). Sulla base del cervello, il bordo anteriore dell'ipotalamo è il bordo anteriore del chiasma ottico, il bordo posteriore è i bordi posteriori dei corpi mammillari, o mastoidi, corpi (corpora mamillaria), e il bordo laterale è l'esterno bordi dei tratti ottici. L'ipotalamo comprende il chiasma ottico (chiasma opticum), il tratto ottico (tractus opticus), il tubercolo grigio (tuber cinereum), l'imbuto (infundibulum), il lobo posteriore della ghiandola pituitaria (vedi) - la neuroipofisi (neuroipofisi), i corpi mammari (vedi). La materia grigia dell'ipotalamo forma ca. 32 paia di nuclei, che si trovano nella parte inferiore della parete esterna e nella regione del fondo del terzo ventricolo.

Riso. 2. Rappresentazione schematica del metatalamo, dell'ipotalamo (vista dal basso e dal retro) e del mesencefalo(su un taglio): 1 - crossover ottico; 2 - protuberanza grigia; 3 - il tratto ottico; 4 - sostanza perforata posteriore; 5 - la gamba del cervello (parte anteriore); 6 - corpo genicolato laterale; 7 - corpo genicolato mediale; 8 - cuscino; 9 - approvvigionamento idrico silviano; 10 - nucleo rosso; 11 - rivestimento del mesencefalo; 12 - sostanza nera; 13 - corpi mastoidi; 14 - sostanza perforata anteriore; 15 - imbuto.

metatalamo(metathalamus) si trova dietro il talamo, è costituito da due corpi genicolati accoppiati (mediale e laterale) (corpus geniculatum mediale et laterale), che sono tubercoli oblunghi-ovali (Fig. 2) bianchi, in cui sono i nuclei con lo stesso nome racchiuso (nuclei corporis geniculati lat . et med.). Il corpo genicolato laterale è più grande del corpo mediale, ma più piatto. Si trova sulla superficie inferolaterale del cuscino talamico. Il corpo genicolato mediale giace sotto il cuscino del talamo. È delimitato dal cuscino e dal tronco cerebrale da un solco pronunciato. Nelle cellule che formano il nucleo del corpo genicolato mediale, le fibre dell'ansa laterale (uditiva) (lemnisco lat.) End. Fibre dalle cellule di questo nucleo, un taglio è il centro sottocorticale del tratto uditivo, vanno come parte della radianza uditiva (radiatio acustica) e terminano nella corteccia del giro temporale superiore (vedi. Centri uditivi, vie). Nelle cellule del corpo genicolato laterale terminano le fibre della radice laterale del tratto ottico. I processi di queste cellule, insieme alle fibre del cuscino del talamo, formano splendore visivo (radiatio ottica), i bordi terminano nella corteccia cerebrale nella regione del solco (vedi. Centri visivi, percorsi).

epitalamo(epitalamo) si trova sopra il talamo ed è costituito dalla ghiandola pineale (vedi), guinzagli (habenulae), triangoli di guinzagli (trigona habenularum), aderenze epitalamiche (posteriori). La ghiandola pineale è una ghiandola spaiata di forma ovale situata sopra le collinette superiori del tetto del mesencefalo. Le placche superiore e inferiore del midollo si dipartono dalla sua base, tra le quali c'è una depressione pineale (recessus pinealis). Tra la superficie superiore dei guinzagli, la ghiandola pineale e la base vascolare del terzo ventricolo, è presente una depressione soprapineale (recessus suprapinealis). Entrambi i solchi si aprono nel terzo ventricolo. I guinzagli servono come continuazione della piastra midollare. I guinzagli destro e sinistro sono interconnessi dalla saldatura dei guinzagli (commissura habenularum). Di fronte, passano in triangoli di guinzaglio, che rappresentano un'estensione dell'estremità posteriore delle strisce cerebrali (striae medullares thalami) e contengono i nuclei mediale e laterale dei guinzagli, in cui terminano le fibre del fascio olfattivo-guinzaglio. La placca cerebrale inferiore, arcuata piegata, è diretta al tetto del mesencefalo. Nella regione dell'apice della curva, c'è una commessura epitalamica (posteriore).

Il terzo ventricolo (ventriculus tertius) è la cavità di P. di m, rappresenta uno stretto spazio situato nel piano sagittale (vedi. Ventricoli del cervello). Le sue pareti laterali sono formate dalle superfici mediali del talamo e dell'ipotalamo. La parete anteriore è costituita dalla placca terminale, dalla commessura anteriore e dai pilastri del fornice. Tra il pilastro del fornice e il talamo vi è un'apertura interventricolare (forame interventricolare), che mette in comunicazione il terzo ventricolo con il ventricolo laterale del lato corrispondente. La parete superiore è formata dalla base vascolare del terzo ventricolo. Ai lati della linea mediana, il plesso vascolare del terzo ventricolo è posto nella base vascolare. La parete posteriore del terzo ventricolo è composta dall'adesione dei guinzagli, dalla base della ghiandola pineale e dalla commessura epitalamica (posteriore). Poco al di sotto di quest'ultimo si trova l'apertura dell'acquedotto del cervello (aqueductus cerebri), che collega il terzo e il quarto ventricolo. Il chiasma ottico, il tubercolo grigio con un imbuto, i corpi mammillari, la sostanza perforata posteriore fungono da parete inferiore (fondo) del terzo ventricolo. Nell'area della parete inferiore è presente una depressione visiva (recessus opticus), situata anteriormente al chiasma ottico, e una depressione dell'imbuto (recessus infundibuli). La cavità del terzo ventricolo è rivestita di ependima (vedi).

V Riserva di sangue L'item di m coinvolge i rami delle arterie cerebrali anteriore e posteriore, dell'arteria villosa anteriore, della connessione anteriore e posteriore, della carotide interna e delle arterie basilari. Il deflusso di sangue da P. di m viene effettuato nelle vene cerebrali interne, grandi cerebrali e basali e quindi nei seni della dura madre.

Fisiologia

La varietà delle funzioni di m di P. è spiegata sia dalle proprietà delle sue formazioni: il talamo, ipotalamo, metatalamo, epitalamo, sia dalle connessioni bilaterali di m di P. con le strutture del sistema limbico (vedi), il reticolo formazione del mesencefalo (vedi Formazione reticolare) e della corteccia cerebrale cerebrale (vedi). Il talamo è il centro sottocorticale di tutti i tipi di sensibilità, poiché tutte le vie afferenti di c. n. insieme a. (vedi. Percorsi) prima di entrare nella corteccia cerebrale hanno una rottura sinaptica nei suoi nuclei specifici associati alle singole aree della corteccia cerebrale. I nuclei non specifici del talamo sono associati ai nuclei basali (vedi) e varie parti della corteccia cerebrale, assicurano il mantenimento di un certo livello di eccitabilità del cervello, necessario per la percezione degli stimoli dall'ambiente.

La funzione principale dell'ipotalamo è quella di regolare la costanza dell'ambiente interno del corpo (vedi Omeostasi). Svolge un ruolo di primo piano nel mantenimento di un certo livello del metabolismo, nella regolazione dell'equilibrio termico, delle funzioni dei sistemi digestivo, cardiovascolare, escretore, respiratorio ed endocrino (vedi. Neuroormoni ipotalamici, Sistema ipotalamo-ipofisi, Regolazione neuroumorale). Le formazioni ipotalamiche di P. di m dovute a stretti legami con la ghiandola pituitaria forniscono supporto energetico per la locomozione mediante un'adeguata ristrutturazione dei processi metabolici nel corpo.

Il metatalamo è il centro sottocorticale dell'udito e della vista. Le funzioni delle formazioni epitalamiche non sono ben comprese. La ghiandola pineale è una ghiandola endocrina e secerne l'ormone melatonina (antagonista dell'intermidina), che influenza il contenuto di melanina nelle cellule, e una serie di altre sostanze fisiologicamente attive. Si presume che la melatonina inibisca la funzione gonadotropica della ghiandola pituitaria e la funzione delle gonadi, partecipi al lavoro del cosiddetto. orologio biologico. I nuclei dei guinzagli sono collegati con l'analizzatore olfattivo (vedi).

Usando l'elettrofisiolo. metodi e osservazioni anatomiche e cliniche l'importanza delle formazioni di P. di m è stabilita nella regolazione delle funzioni degli organi interni, nella formazione di varie reazioni comportamentali. P. m svolge un ruolo essenziale nella regolazione dei movimenti (vedi), partecipando all'unificazione dei singoli elementi di locomozione nell'atto del movimento e nello stabilire l'ordine delle singole fasi della locomozione. Irritazione locale dei siti di P. di m, primo fra tutti l'ipotalamo, corrente elettrica o chimica. sostanze è accompagnata da varie reazioni comportamentali degli animali: vigilanza, reazione di orientamento-ricerca. Vengono descritte reazioni affettive-difensive (vedi Emozioni), in cui gli animali mostrano una disponibilità alla difesa e, con la continuazione o l'intensificazione dell'irritazione, si notano ripetuti attacchi di rabbia. Nel talamo e nell'ipotalamo in vari animali ci sono zone di autoirritazione (vedi). È stabilito che le formazioni di m di P. sono centri sottocorticali del biol più importante. motivazioni (vedi) - cibo, bere, sesso, ecc. Sono descritte varie influenze delle formazioni di P. di m sull'attività della corteccia cerebrale, che determinano lo stato di sonno e veglia.

Gli animali con corteccia cerebrale e nuclei basali completamente rimossi, ma con talamo conservato, sono chiamati animali diencefalici o talamici. Questi animali mantengono atti motori così complessi come deglutire, masticare, leccare, succhiare, la temperatura corporea rimane normale, il ritmo dei movimenti respiratori è corretto, sono caratterizzati da reazioni emotive come rabbia immaginaria, autoirritazione, ecc. Gli animali diencefalici sono capace di muoversi nello spazio, mentre negli animali con sezione di P. di m al di sotto del talamo, questa funzione è violata. Tuttavia, a differenza di cani, gatti, conigli e uccelli, che, dopo aver rimosso la corteccia cerebrale preservando il talamo, possono eseguire movimenti coordinati complessi, i primati hanno disturbi tonici caratteristici. Quindi, le scimmie diencefaliche non possono camminare, hanno una postura tipica: gli arti del lato su cui giace l'animale non sono piegati, sul lato opposto sono piegati e sull'arto superiore si rileva un riflesso di presa. Pertanto, maggiore è l'organizzazione dell'animale, più gravi si notano violazioni quando vengono rimossi la corteccia cerebrale e i nuclei basali. Ciò si verifica come risultato della corticolizzazione delle funzioni nel processo di filogenesi, cioè il movimento di complesse funzioni nervose verso le parti più alte e più recenti del c. n. pagina - la corteccia cerebrale.

Complesso sintomatico di danno al diencefalo

A seconda della localizzazione patol. del processo, si distinguono i complessi sintomatologici delle lesioni del talamo, dell'ipotalamo, del metatalamo e dell'epitalamo.

Il complesso sintomatologico delle lesioni talamiche si verifica con tumori, lesioni vascolari, infettive e distrofiche del talamo (vedi) e si manifesta con un complesso di disturbi motori, sensoriali, mentali e autonomici, la cui gravità dipende dalla localizzazione del danno al principali gruppi di neuroni talamici. I tumori del talamo sono accompagnati da un rapido aumento della pressione intracranica dovuto alla compressione del liquido cerebrospinale (vedi Sindrome ipertensiva). Il cuneo più pronunciato. le sindromi della lesione talamica sono notate negli ictus ischemici (vedi) nel pool di arterie che forniscono sangue al talamo. Sindrome talamica posterolaterale - una classica sindrome talamica descritta nel 1906 da J. Dejerine e G. Russi, si verifica con ictus a causa della sconfitta del ramo talamico, che fornisce sangue al talamo posterolaterale. È caratterizzata da emiparesi controlaterale in rapida regressione, emianestesia controlaterale persistente, accompagnata in alcuni casi da astereognosi, dolore parossistico incontrollabile e movimenti coreoatetoidi degli arti colpiti.

La sindrome talamica anterolaterale (sindrome rubrotalamica) si manifesta negli ictus dovuti a danneggiamento del ramo talamico che irrora la parte anterolaterale del talamo, e si manifesta con movimenti involontari degli arti controlaterali (tremore a riposo, tremore intenzionale, movimenti coreoatetoidi) con lo sviluppo del cosiddetto. mano talamica, descritta nel 1925 da G. Russi e Kornil. In alcuni casi, si nota la paresi dello sguardo.

La sindrome talamica mediale può essere osservata non solo con lesioni vascolari, ma anche con lesioni tumorali e distrofiche della parte mediale del talamo. Allo stesso tempo, si notano pronunciati disturbi autonomici e mentali (disturbi della memoria, allucinazioni, disturbi nella sfera affettiva, a volte si sviluppa la demenza).

Il complesso sintomatologico delle lesioni ipotalamiche è caratterizzato da disturbi neuroendocrini, neurotrofici, viscerale-trofici e mentali, disturbi della termoregolazione, sonno (vedi sindrome ipotalamica).

Il complesso sintomatico della sconfitta del metatalamo è solitamente una parte della sindrome di una sconfitta più massiccia di P. di M. Con il danno al nucleo del corpo genicolato laterale, si nota l'emianopsia omonima controlaterale (vedi), disturbi motori-pupillari , deficit visivo (cecità talamica, metamorfosi, macrosia monoculare). Quando il nucleo del corpo genicolato mediale è danneggiato, perdita dell'udito, perversione della percezione del suono (iperacusia, paramusia), ecc.

Il complesso dei sintomi delle lesioni epitalamiche si sviluppa spesso con i tumori epitalamici (pinealoma, glioma). Allo stesso tempo, si osserva l'oftalmoplegia interna - (vedi), la paresi dello sguardo verso l'alto, descritta nel 1883 da H. Parinaud, a volte in connessione con la compressione delle vie cerebellare-rubrotalamiche, può verificarsi atassia cerebellare bilaterale (vedi) . Con il pinealoma (vedi) nei bambini sono possibili disturbi della crescita scheletrica e pubertà prematura.

Bibliografia: Bekov D. B. e Mikhailov S. S. Atlante delle arterie e delle vene del cervello umano, M., 1979; B er e - t su in IS fisiologia generale del sistema muscolare e nervoso, t 2, M., 1966; Blinkov SM e Glezer II Il cervello umano in figure e tabelle, D., 1964, bibliogr.; 3 ager O. cervello interstiziale, corsia. dai Romeni., Bucarest, 1962, bibliogr.; A circa con t yu a PG Fisiologia del sistema nervoso centrale, Kiev, 1977; Krol MB e Fedorova EA Sindromi neuropatologiche di base, M., 1966; Milner P. Psicologia fisiologica, trad. dall'inglese., M., 1973; Guida multivolume di neurologia, ed. N.I. Grashchenkova, vol.1, libro. 1, pag. 429, M., 1959; Magun G. Cervello sveglio, trad. dall'inglese., M., 1965; Sarkisov SA Saggi su struttura e funzione del cervello, M., 1964, bibliogr.; Malattie vascolari del sistema nervoso, ed. E.V. Schmidt, p. 253, ecc., M., 1975; Turygin V. V. Ghiandole endocrine, Chelyabinsk, 1981; Sindromi ipotalamiche (diencefaliche) di Shefer DG, M., 1971; Clara M. Das Nervensystem des Menschen, Lpz., 1959, Bibliogr.; C o g a n D. Neurologia del sistema visivo, Springfield, 1966; Dejerine J. J. et Roussy J. Le sindrome talamique, Rev. neurolo .. t. 14, pag. 521, 1906; Parinaud H. Paralysie des mouvements associés des yeux, arch. neurolo. (Parigi), t. 5, pag. 145, 1883; Stern K. Grave demenza associata a degenerazione simmetrica bilaterale del talamo, Brain, v. 62, pag. 157, 1939.

A.M. Wayne; V.G. Zilov (fisico), V.V. Turygin (an.).

Il proencefalo è costituito da due parti: il diencefalo e il telencefalo.

Diencefalo, diencefalo,- la sezione terminale del tronco cerebrale, dall'alto è ricoperta da grandi emisferi, da dietro è collegata al mesencefalo. La cavità del diencefalo è il terzo ventricolo cerebrale. Si trova lungo la linea mediana e sulla sezione frontale (cioè parallela alla superficie frontale) appare come una stretta fessura verticale.

Il diencefalo (Fig. 32, 33) è costituito da formazioni accoppiate: talamo, talamo(colline visive), adiacenti a loro dall'alto, l'epitalamo spaiato (suprahumus, adiacente al talamo dall'alto), ipotalamo spaiato (ipotalamo, adiacente al talamo dal basso). Inoltre, il diencefalo comprende il subtalamo, che non è visibile sulla superficie del cervello e si trova in profondità nel midollo tra l'ipotalamo e il mesencefalo.

Riso. 32. Diencefalo e mesencefalo (vista dall'alto):

1 - corpo calloso (telencefalo); 2- vie dell'anteriore

cervello; 3- talamo; 4- nucleo caudato (telencefalo); 5- ghiandola pineale;

6 - III ventricolo cerebrale; 7- quadruplicare

talamo. Ogni talamo (vedi Fig. 32) è una formazione ovoidale lunga circa 4 cm Le superfici mediali del talamo formano le pareti laterali del terzo ventricolo. Tra queste pareti c'è una fusione intertubulare (materia grigia) che collega il talamo destro e sinistro. L'estremità anteriore del talamo è alquanto appuntita, mentre l'estremità posteriore è allargata e ispessita.

Riso.33. Diencefalo e mesencefalo (vista dal basso):

1-4 - mesencefalo: 1- approvvigionamento idrico, 2- nucleo rosso, 3- Nero

sostanza; 4- gambe del cervello; 5-8- ipotalamo: 5- mammillare

corpo, 6- imbuto, 7- chiasma ottico, 8- protuberanza grigia;

9 - il tratto ottico; dieci- nervo ottico; 11 - 12- talamo:

11 - corpo genicolato laterale, 12- corpo genicolato interno;

13 - triangolo olfattivo (telencefalo)

Ogni talamo contiene circa 40 nuclei (Fig. 34), che possono essere suddivisi secondo le loro funzioni in proiezione, associativo e non specifico.

Riso.34. Nuclei del talamo:

1 -nuclei limbici; 2- - nuclei ventrolaterali (motori) ;

3 - nucleo ventrale posteriore; 4- cuscino; 5- laterale

corpo genicolato; 6- corpo genicolato mediale;

7-nucleo mediodorsale (associativo)

Kernel di proiezione - questi stanno commutando nuclei che ricevono input da varie strutture extra-talamiche. Le fibre di queste strutture formano sinapsi sui neuroni dei nuclei di proiezione e gli assoni di quest'ultimo conducono impulsi in alcune aree locali della corteccia cerebrale. I nuclei di proiezione sono suddivisi in sensoriali, motori e limbici.

I nuclei sensoriali forniscono una rapida conduzione dell'afferentazione sensoriale da specifici sistemi sensoriali alle zone di proiezione primarie della corteccia cerebrale. I percorsi di tutti i recettori (ad eccezione dei recettori olfattivi) passano attraverso il talamo e hanno le proprie rappresentazioni lì. Ad esempio, nel corpo genicolato laterale (esterno) (LCT), che è il nucleo visivo di proiezione e situato nella parte posteriore esterna del talamo, le fibre del tratto ottico terminano. Dall'LCT, gli impulsi nervosi entrano nel lobo occipitale della corteccia cerebrale, dove si trova la sezione centrale dell'analizzatore visivo. Nel corpo genicolato mediale (interno) (MCT), il nucleo uditivo di proiezione situato nella parte interna posteriore del talamo, le fibre dei nuclei uditivi formano sinapsi. L'MCT invia le sue proiezioni alla corteccia uditiva nel lobo temporale. Nota che LCT e MKT sono combinati sotto il nome metatalamo. Il nucleo di proiezione dei sistemi di sensibilità cutanea e muscolare è il nucleo ventrale posteriore del talamo. Qui le fibre dei nuclei delicati e cuneiformi del midollo allungato (lemnisco mediale) e i nuclei dell'estremità del nervo trigemino. Gli assoni delle cellule del nucleo ventrale posteriore sono diretti alla parte anteriore del lobo parietale degli emisferi cerebrali.

Le funzioni visive sono anche eseguite da uno dei nuclei associativi del talamo: un cuscino.

Va sottolineato che nei nuclei sensoriali, come in altri nuclei del talamo, non solo l'informazione viene commutata, ma anche elaborata. L'essenza di questa elaborazione è la trasmissione selettiva di informazioni alla corteccia cerebrale. In altre parole, il talamo svolge il ruolo di filtro, lasciando entrare nel cervello finale segnali molto significativi (forti, nuovi) o segnali associati all'attuale attività della corteccia cerebrale. Pertanto, il talamo è una delle strutture chiave che forniscono e supportano i processi di attenzione.

I nuclei motori (motori) del talamo, che si trovano nella sua parte laterale inferiore (nuclei ventrolaterali), sono collegati da fibre di proiezione con la corteccia motoria. Ricevono informazioni dal cervelletto e dai nuclei basali, ad es. sono il collegamento di commutazione più importante nel sistema di controllo del movimento.

I nuclei limbici si trovano nella parte anteriore del talamo. Entrano nel sistema limbico (vedi Capitolo 9) e conducono informazioni sensoriali alle regioni limbiche della corteccia cerebrale.

Sopra kernel associativi le fibre del talamo (regione dorsale) non terminano da uno, ma da più sistemi sensoriali contemporaneamente, nonché da altri nuclei del talamo e della corteccia cerebrale. Ciò garantisce la loro partecipazione alle funzioni integrative del cervello, ad es. nel combinare diversi tipi di sensibilità. Questi nuclei inviano le loro fibre alle zone associative della corteccia cerebrale. I nuclei dorsali sono parti evolutivamente giovani del diencefalo. La loro formazione procede parallelamente allo sviluppo dei centri superiori (associativi) della corteccia.

Nuclei non specifici (mediali) talamo, situato nella sua parte interna, appartengono principalmente al sistema reticolare. Ricevono afferenze da un gran numero di formazioni e inviano proiezioni diffuse a vaste aree della corteccia, influenzando così il livello della sua attivazione.

Le aree del talamo sono adiacenti ai nuclei mediali, che forniscono l'elaborazione e la conduzione della sensibilità vestibolare, gustativa e al dolore.

Ipotalamo- la regione subtropicale del diencefalo, il centro più alto per la regolazione delle funzioni autonome ed endocrine (vedi Fig. 20, 21, 33). Unisce un numero di strutture che circondano la parte inferiore del terzo ventricolo cerebrale: corpi mammillari (mastoidei), tubercolo grigio, chiasma visivo. Il tubercolo grigio è una sporgenza cava spaiata della parete inferiore del terzo ventricolo. La sua sommità è allungata in un imbuto cavo, infundibolo, alla cui estremità cieca si trova la ghiandola endocrina dell'ipofisi.

Il nervo ottico è collegato all'ipotalamo, che, uscendo dal bulbo oculare, entra nella cavità cranica. Nella regione ipotalamica, circa la metà delle sue fibre passa dall'altra parte, formando un chiasma visivo (croce), chiasma ottico. Dopo l'incrocio, le fibre ottiche formano il tratto ottico, le cui fibre vanno a varie strutture del cervello, in particolare, ai corpi genicolati laterali del talamo e ad alcune aree dell'ipotalamo.

Proprio come nel talamo, nell'ipotalamo sono isolate diverse decine di nuclei. Tuttavia, la loro classificazione funzionale non è stata ancora sviluppata abbastanza, poiché la maggior parte dei kernel non ha una specializzazione funzionale ristretta. Topograficamente, il gruppo anteriore dei nuclei (paraventricolare, sopraottico, soprachiasmatico, ecc.), il gruppo centrale (il nucleo dell'imbuto o nucleo infundibolare, ecc.) e il gruppo posteriore (i nuclei dei corpi mammillari, ecc.) sono distinto.

Oltre a ciò, in direzione mediolaterale nell'ipotalamo, si distinguono le zone periventricolare, mediale e laterale (Fig. 35). La zona periventricolare è formata da piccoli neuroni situati lungo le pareti del terzo ventricolo (greco. peri- intorno, lat. ventricolo- ventricolo). La maggior parte dei nuclei ipotalamici si trova nella zona mediale. La zona laterale contiene principalmente sostanza bianca (fibre che collegano l'ipotalamo con altre strutture del sistema nervoso centrale). La zona mediale è separata dalla laterale dal più importante fascio conduttivo del proencefalo: la volta (vedi sotto).

Riso. 35. Zone dell'ipotalamo nella direzione mediolaterale:

I - III ventricolo; 2- Zona periventricolare, 3- mediale

zona; 4- zona laterale; 5- pituitaria

Il numero di fonti di afferentazione nell'ipotalamo è molto ampio. Tutti i suoi nuclei ricevono input diretti dalla corteccia cerebrale (in particolare il suo lobo frontale), vale a dire. gli assoni dei neuroni della corteccia formano sinapsi sulle cellule dei nuclei dell'ipotalamo. Inoltre, l'ipotalamo ha molti input sensoriali: fibre dei nervi ottici, fibre dei nuclei di una singola via (informazioni dal gusto e recettori interni), fibre dell'ansa laterale (sensibilità uditiva) terminano sui suoi neuroni. L'ipotalamo riceve afferenze dai nuclei limbici e associativi del talamo, dalla RF, da una serie di altre formazioni del sistema nervoso centrale.

Gli efferenti dell'ipotalamo vanno principalmente a varie strutture esecutive del cervello: i nuclei vegetativi, le ghiandole endocrine (ghiandole pituitaria e pineale), al tectum del mesencefalo, RF del midollo allungato e ponte. Alcuni nuclei dell'ipotalamo inviano le loro fibre al telencefalo, alla corteccia cerebrale e ai gangli della base.

La maggior parte di queste fibre fa parte dei fasci conduttivi del proencefalo.

Ne ricordiamo solo tre:

1) volta, fornice, fibre che si estendono dalla struttura corticale dell'ippocampo (vedi 7.4.2) ai corpi mammillari dell'ipotalamo;

2) tratto mamillo-talamico - fibre che vanno dai corpi mamillari ai nuclei limbici del talamo;

3) tratto ipotalamo-ipofisi - fibre che vanno dai nuclei paraventricolare e sopraottico al lobo posteriore della ghiandola pituitaria.

L'ipotalamo controlla tutti i principali processi omeostatici, e lo svolge sia a livello nervoso che umorale.

La regolazione nervosa viene fornita, in primo luogo, controllando l'attività del sistema nervoso autonomo e, in secondo luogo, partecipando all'organizzazione del comportamento che soddisfa i bisogni biologici di base dell'organismo. Queste funzioni dell'ipotalamo sono fornite dalla presenza di centri di varie esigenze in esso, così come i neuroni che rispondono ai cambiamenti nell'ambiente interno del corpo (temperatura del sangue, la sua composizione salina, la concentrazione di ormoni in esso , eccetera.).

Ad esempio, quando la concentrazione di glucosio nel sangue diminuisce, viene eccitato il centro della fame situato nella protuberanza grigia, il che porta a una sensazione di fame. Ciò innesca l'innesco di risposte comportamentali volte al soddisfacimento dei bisogni nutrizionali. Al contrario, quando la concentrazione di glucosio nel sangue aumenta (che si verifica dopo aver mangiato), viene eccitato il centro di saturazione, che inibisce il centro della fame. Con un aumento della temperatura corporea, i neuroni del centro termoregolatore sono eccitati, che innescano reazioni autonome (ad esempio, espansione dei vasi cutanei superficiali), portando ad una diminuzione della temperatura. Anche nell'ipotalamo ci sono centri di sete, saturazione d'acqua, centri di comportamento sessuale e genitoriale (regione anteriore), centri di aggressività e paura (regione posteriore), ecc. Quindi, è qui che viene determinato il livello di pertinenza dei bisogni biologici dell'organismo.

L'ipotalamo è una delle strutture centrali il sistema limbico del cervello, organizzare il comportamento emotivo. Semplificando alquanto i processi che si verificano in questo caso, questa funzione dell'ipotalamo può essere descritta come segue. Se i bisogni dell'organismo sono soddisfatti, viene eccitato il centro di rinforzo positivo situato qui, che è accompagnato dall'emergere di emozioni positive; in caso contrario, il centro del rinforzo negativo viene eccitato e sorgono emozioni negative. Il lavoro dei sistemi di rinforzo positivo e negativo, a sua volta, è alla base dei processi di apprendimento nel sistema nervoso centrale, della formazione o dell'indebolimento delle connessioni nervose (riflessi condizionati, associazioni).

La regolazione umorale viene effettuata in stretta connessione con ghiandola pituitaria(vedi 1.3.1). Consideriamo più in dettaglio la connessione tra l'ipotalamo e la ghiandola pituitaria.

Il tessuto nervoso contiene cellule neurosecretorie che sintetizzano e secernono sostanze biologicamente attive che agiscono come ormoni. Inoltre, molti neurotrasmettitori possono agire anche come ormoni. Cioè, se una sostanza sintetizzata da un neurone viene rilasciata nella fessura sinottica e agisce sulla membrana postsinaptica, è un mediatore; se la stessa sostanza viene rilasciata nel flusso sanguigno e agisce sull'organo bersaglio, è un ormone. Così, neuroormoni- sostanze biologicamente attive prodotte dalle cellule neurosecretorie e rilasciate nel sangue.

La maggior parte dei neuro-ormoni sono sintetizzati nell'ipotalamo - il luogo di interazione diretta dei sistemi nervoso ed endocrino e l'organo più alto di regolazione ormonale delle principali funzioni endocrine. L'ipotalamo e la ghiandola pituitaria formano un unico sistema ipotalamo-ipofisi (Fig. 36).

Riso. 36. Sistema ipotalamo-ipofisario:

1. - nucleo paraventricolare; 2- nucleo sopraottico; 3- zona pituitaria; 4- crossover visivo; 5- corpi mammari;

B- assoni dai neuroni dei nuclei paraventricolare e sopraottico,

andare alla ghiandola pituitaria; 7- imbuto; 8-10 - ghiandola pituitaria: 8- lobo anteriore,

9 - lobo intermedio, 10- lobo posteriore

Come già accennato, l'ipotalamo contiene recettori per lo stato dell'ambiente interno. Analizzando le informazioni in arrivo, l'ipotalamo le trasforma in fattori umorali - neurormoni. Pertanto, i neuroni dell'ipotalamo attivano o inibiscono il rilascio dei suoi ormoni da parte della ghiandola pituitaria. Consideriamo questo processo in modo più dettagliato.

Nella parte centrale dell'ipotalamo (zone ipofisarie) ci sono nuclei di piccole cellule (nucleo a imbuto, nuclei di tubercolo grigio), in cui vengono sintetizzati ormoni peptidici (costituiti da amminoacidi). Questi ormoni controllano il lavoro delle cellule ghiandolari dell'adenoipofisi e del lobo intermedio della ghiandola pituitaria. Gli assoni dei neuroni di questi nuclei terminano nella regione dell'imbuto che collega l'ipotalamo e l'ipofisi. Lì vengono rilasciati nel sangue e attraverso di esso raggiungono le cellule ghiandolari della ghiandola pituitaria anteriore. Gli ormoni che stimolano la sintesi e il rilascio degli ormoni ipofisari sono chiamati fattori di rilascio, o liberine, e l'inibizione di questi processi sono chiamati ormoni inibitori o statine.

Nella parte anteriore dell'ipotalamo sono presenti due nuclei (paraventricolare e sopraottico) con neuroni di grandi dimensioni in cui vengono sintetizzati i neuroormoni ossitocina e vasopressina. Gli assoni di questi neuroni formano il tratto ipotalamo-ipofisario, attraverso il quale gli ormoni vengono trasportati dai corpi cellulari alla neuroipofisi. Le terminazioni degli assoni formano stretti contatti con i capillari, in cui vengono secreti gli ormoni. Pertanto, la neuroipofisi immagazzina e, se necessario, rilascia nel sangue gli ormoni sintetizzati nell'ipotalamo.

Pertanto, l'ipotalamo, basato sull'analisi dello stato dell'ambiente interno del corpo, innesca tre gruppi di reazioni:

1) il sistema nervoso autonomo, finalizzato al mantenimento dell'omeostasi;

2) comportamentale, volto a soddisfare le esigenze dell'ente;

3) il sistema endocrino (principalmente attraverso la ghiandola pituitaria).

epitalamo(vedi Fig. 32) occupa una posizione mediodorsocaudale rispetto ad altre strutture del diencefalo; si trova nella parte superiore (dorsale) e posteriore (caudale) al centro (mediale). Occupa un volume molto piccolo del cervello e, oltre a varie formazioni nervose, contiene la ghiandola endocrina, la ghiandola pineale (ghiandola pineale).

Le formazioni nervose dell'epitalamo includono guinzagli (o briglie), habenula, triangoli al guinzaglio, commessura al guinzaglio, nuclei al guinzaglio.

Le fibre che collegano l'epitalamo con varie strutture del proencefalo (strie del cervello) corrono lungo il confine tra i lati mediale e dorsale del talamo. Nella parte caudale, le strisce si fondono in un guinzaglio, che si espande fino a formare un triangolo di guinzaglio. Le parti mediali dei due triangoli sono collegate da fibre della commessura dei guinzagli. Sotto di essa passa la commessura posteriore (vedi 7.2.5). L'epifisi è attaccata alla commessura dei guinzagli e alla commessura posteriore. Nelle profondità dei triangoli del guinzaglio si trova la materia grigia - i nuclei del guinzaglio (nuclei abenulari) che entrano nel sistema limbico.

Le funzioni dell'epitalamo non sono ancora del tutto chiare. Apparentemente, prima di tutto, sono associati all'attività della ghiandola pineale e gli elementi nervosi dell'epitalamo forniscono il controllo di questa ghiandola.

La ghiandola pineale è innervata dal sistema nervoso simpatico. Inoltre, riceve fibre dal nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, che ha input diretti dal nervo ottico. Grazie a ciò, la ghiandola pineale riceve informazioni sul livello di illuminazione. L'ormone principale della ghiandola pineale è la melatonina. Si è scoperto che le fluttuazioni giornaliere nella sua concentrazione sono ritmiche e direttamente correlate al ciclo della luce: la concentrazione di melatonina è più alta di notte. Questo ci permette di parlare dell'importante ruolo della ghiandola pineale nella regolazione dei ritmi circadiani. La melatonina influenza anche la pubertà e il comportamento sessuale inibendo l'attività delle ghiandole sessuali.

subtalamo, come già accennato, si trova al confine tra il mesencefalo e l'ipotalamo. Le strutture del subtalamo possono essere viste solo su una sezione del cervello. Includono diversi nuclei accoppiati di materia grigia, separati da strati di materia bianca. Il nucleo più grande del subtalamo è il nucleo subtalamico (corpo di Lewis).

La sostanza bianca comprende tratti che passano dal nucleo rosso del mesencefalo al telencefalo, nonché le proprie afferenze ed efferenti del subtalamo. Il subtalamo riceve le sue principali afferenze dal telencefalo - dalla corteccia cerebrale e dai nuclei basali. Gli efferenti del subtalamo vanno alla RF del midollo allungato e del ponte, nella substantia nigra e nel nucleo rosso (strutture del mesencefalo), nonché ai nuclei basali.

È chiaro dalla natura delle connessioni che il subtalamo fa parte del sistema extrapiramidale del cervello (vedi 6.4). Prende una parte importante nell'organizzazione dei movimenti, in particolare la locomozione - flessione ritmica ed estensione degli arti e del tronco, che assicurano il movimento del corpo nello spazio.

Funzionalmente, ci sono 2 divisioni in esso: il talamo e l'ipotalamo.

V talamo quasi tutte le informazioni che vanno dai recettori alla corteccia vengono elaborate. I segnali provenienti dai recettori visivi, uditivi, gustativi, cutanei, muscolari, viscerali, nonché i nuclei del tronco cerebrale, del cervelletto e della subcorticale, passano attraverso di esso. Di per sé contiene circa 120 core. Si dividono in non specifici e specifici. Non specifico appartengono alla parte anteriore della formazione reticolare del tronco cerebrale. I loro assoni di neuroni salgono alla corteccia e penetrano diffusamente in tutti i suoi strati. Le fibre nervose delle parti sottostanti della RF, dell'ipotalamo, del sistema limbico, dei nuclei basali sono adatte a questi nuclei. Quando i nuclei non specifici sono eccitati, nella corteccia cerebrale si sviluppa un'attività elettrica periodica sotto forma di fusi, che indica una transizione verso uno stato di sonnolenza. Quelli. forniscono un certo livello di attività funzionale della corteccia.

kernel specifici sono divisi in commutazione (relè) e associativi. Nuclei di commutazione sono costituiti da neuroni con pochi dendriti e un lungo assone. Con il loro aiuto, i segnali provenienti dalle parti inferiori del sistema nervoso centrale vengono trasferiti alle corrispondenti zone somatosensoriali della corteccia, in cui si trova la rappresentazione di alcuni recettori. Ad esempio, nei corpi genicolati laterali, i segnali visivi vengono trasferiti ai lobi occipitali della corteccia. Le informazioni più importanti sono evidenziate nei core di commutazione. Se la funzione di questi nuclei è compromessa, la percezione dei segnali corrispondenti è disattivata.

neuroni associativi avere un numero maggiore di processi e sinapsi. Ciò consente loro di percepire segnali di diversa natura. Ricevono questi segnali dai neuroni di commutazione ed effettuano la loro sintesi primaria. Da loro, i percorsi vanno alle zone associative della corteccia, in cui si verifica una sintesi superiore e si formano sensazioni complesse.

Inoltre, i nuclei del talamo sono coinvolti nella formazione di riflessi motori incondizionati. succhiare, masticare, deglutire... Nel talamo è centro sottocorticale della sensibilità al dolore, in cui si forma una sensazione generale di dolore, che non ha una localizzazione e un colore specifici.

V ipotalamo allocare 32 coppie di nuclei. Ci sono diversi gruppi di loro: preottica, davanti, media, all'aperto e parte posteriore... L'ipotalamo ha numerose connessioni ascendenti con il sistema limbico, i nuclei della base, il talamo e la corteccia. I percorsi discendenti da esso vanno al talamo, alla formazione reticolare, ai centri autonomi del tronco cerebrale e al midollo spinale.

L'ipotalamo è il più alto centro sottocorticale di regolazione autonomica. Colpisce le funzioni viscerali del corpo in due modi. Innanzitutto, attraverso il sistema nervoso autonomo. Il suo nuclei anteriori sono centri parasimpatici superiori... Pertanto, quando sono eccitati, i battiti cardiaci diminuiscono, la pressione sanguigna diminuisce, il metabolismo energetico diminuisce, la temperatura corporea diminuisce, le pupille si restringono, ecc. Quando eccitato nuclei posteriori sorge l'immagine opposta, poiché loro sono centri simpatici superiori.

In secondo luogo, l'ipotalamo influenza molte funzioni attraverso la ghiandola pituitaria. Attraverso connessioni nervose e vascolari, forma un unico sistema ipotalamo-ipofisario... Questa interazione è dovuta al fatto che alcuni neuroni dell'ipotalamo sono caratterizzati dal fenomeno neurosecrezione... Questa è la capacità di produrre sostanze simili agli ormoni. In particolare, in nucleo sopraottico vengono prodotti neuro-ormoni vasopressina e ossitocina... Lungo gli assoni dei neuroni secernenti, entrano nel lobo posteriore della ghiandola pituitaria e da lì vengono rilasciati nel sangue. V nuclei mediali sintetizzato liberins e statine... Sono trasportati lungo la rete venosa ipotalamo-ipofisi alla ghiandola pituitaria anteriore. Il primo stimola la sintesi e il rilascio dei suoi ormoni, il secondo inibisce. A loro volta, gli ormoni tropici della ghiandola pituitaria influenzano le funzioni di altre ghiandole endocrine.

A causa delle numerose connessioni, l'elevata sensibilità dei neuroni ipotalamici alla composizione del sangue che lo lava, l'assenza della barriera emato-encefalica in questa sezione, contiene i centri di termoregolazione, regolazione del metabolismo acqua-sale, metabolismo di proteine, grassi, carboidrati, ecc. Grazie a loro, l'omeostasi è regolata.

L'ipotalamo è coinvolto nella formazione di alcuni motivazioni e reazioni comportamentali... Ad esempio, motivazione e comportamento della fame, della sete. Quando irritato nucleo ventromediale la sensazione di fame e il comportamento appropriato scompaiono. Quando viene distrutto, al contrario, subentra una fame insaziabile. Quelli. qui ci sono centri di fame e sazietà... Quando irritato nucleo paraventricolare si sviluppa la sensazione di sete e il comportamento di bere, e quando viene distrutto, la sete scompare.

Nell'ipotalamo si trovano centri della veglia e del sonno.

Negli esperimenti con l'autoirritazione (Olds), quando gli elettrodi vengono impiantati in alcuni nuclei dell'ipotalamo, si è scoperto che ci sono centri di due emozioni fondamentali: piacere e dispiacere.

Quando alcuni nuclei dell'ipotalamo sono irritati, una persona sviluppa euforia, si alza sessualità.

L'ipotalamo svolge un ruolo importante nello sviluppo fatica, cioè. reazioni di stress a una situazione minacciosa. Quando esposta a fattori di stress fisiologici o psicologici (freddo, mancanza di ossigeno, stress emotivo), la corteccia invia segnali ai centri simpatici dell'ipotalamo, che attivano la divisione simpatica del sistema nervoso autonomo, il rilascio dell'ormone che rilascia la corticotropina e di conseguenza - ACTH. Di conseguenza, si verifica l'attivazione simpatica degli organi interni, l'adrenalina viene rilasciata dal midollo e dai corticosteroidi.

Con la patologia dell'ipotalamo, ci sono disturbi della termoregolazione (iper e ipotermia), dell'appetito (afagia, iperfagia), del sonno. I disturbi endocrini associati all'ipotalamo possono manifestarsi con pubertà precoce, irregolarità mestruali, desiderio sessuale, diabete insipido.

Il diencefalo si trova direttamente sotto il corpo calloso, appena sopra il mesencefalo. La sua struttura comprende le regioni talamica, subtalamica, sopratalamica, nonché il metatalamo e la ghiandola pituitaria, costituita dalla neuroipofisi e dall'adenoipofisi. La cavità del diencefalo è il 3° ventricolo, formato da sei pareti.

I confini del diencefalo alla base del cervello sono dietro - il bordo anteriore della sostanza perforata posteriore e i tratti ottici, davanti - la superficie anteriore del chiasma ottico. Sulla superficie dorsale, il bordo posteriore è un solco che separa i tumuli del mesencefalo superiore dal bordo posteriore del talamo. Il bordo anterolaterale separa dal lato dorsale il cervello intermedio e il cervello terminale. È formato dalla striscia terminale (stria terminalis), corrispondente al confine tra il talamo e la capsula interna.

Imparerai di più sulle caratteristiche funzionali e sulla struttura del diencefalo leggendo questo materiale.

Quali aree appartengono al diencefalo e le loro funzioni

Il diencefalo si sviluppa dalla parte caudale della vescica cerebrale anteriore, il prosencefalo. Nel processo di ontogenesi, subisce cambiamenti significativi. In esso, le pareti ventrale e dorsale si assottigliano e le pareti laterali si addensano in modo significativo. La cavità di questo segmento del tubo neurale si espande in modo significativo, assume la forma di uno spazio vuoto situato nel piano mediano. Si chiama terzo ventricolo.

Va notato che la parete dorsale (superiore) del terzo ventricolo è rappresentata solo dall'epitelio ependimale. Sopra l'epitelio ependimale si trova il processo della coroide, che delimita il diencefalo e le strutture del telencefalo (volta e corpo calloso). Le parti laterali del diencefalo dal lato laterale sono direttamente fuse con le strutture del telencefalo. La parte dorsale della parete laterale del diencefalo si sviluppa dalla placca pterigoidea ed è chiamata cervello talamico, talamencefalo. La parte ventrale della parete laterale del diencefalo umano, situata al di sotto del solco subtalamico, si sviluppa dalla placca principale ed è chiamata regione subtalamica, o ipotalamo, ipotalamo.

Pertanto, il diencefalo comprende la regione talamica, che si trova nelle regioni dorsali, e la regione subtalamica (ipotalamica). Il talamo comprende il talamo, il metatalamo e l'epitalamo. Il terzo ventricolo è la sua cavità.

Il diencefalo è il collegamento tra il telencefalo e il tronco cerebrale e tutte le sue parti sono raggruppate attorno al talamo.

Tabella "Funzioni del diencefalo":

|

Funzioni del diencefalo |

||

|

talamo, talamo |

Elaborazione e integrazione di quasi tutti i segnali che vanno alla corteccia cerebrale dal midollo spinale, mesencefalo, cervelletto, gangli della base del cervello |

|

|

La regione sopratalamica del diencefalo, epitha- lamus |

(corpuspineale, epifisi, habenulae, comis- surahabenularumettrigonohabenulae) è una ghiandola endocrina |

|

|

regione di Zapamicheskaya, metathalamus (corpora geniculata mediates et laterales) |

I corpi genicolato mediale e laterale sono rispettivamente i centri subcorticali dell'udito e i centri subcorticali della vista |

|

|

Regione subtalamica, o ipotalamo, ipotalamo |

gruppo anteriore di nuclei |

neurociti nuclei neurosecretori:(sovraottica, preottica e paraventricolare) producono un neurosecretore per il lobo posteriore della ghiandola pituitaria - ormone antidiuretico (ADH) e ossitocina |

|

gruppo intermedio di nuclei |

I nuclei della stessa regione subtalamica, il nucleo del tubercolo grigio e l'imbuto: ipotalamico ventromediale, ipotalamico dorsomediale, arcuato, ipotalamico dorsale e periventricolare posteriore secernono fattori di rilascio, sotto l'influenza dei quali il lobo anteriore della ghiandola pituitaria produce ormoni tripli , TSH, STH, ecc.) |

|

|

gruppo posteriore di nuclei |

Come parte dei corpi papillari, che sono i centri subcorticali dell'olfatto. La funzione di questo centro del diencefalo è quella di ricevere informazioni dal giro paraippocampale. Gli assoni delle cellule dei corpi papillari sono diretti ai tumuli superiori, costituendo il fascio papillare-tegmentale , fascicolomamillotegmentalis, e al nucleo anteriore del talamo, formando il fascio papillare-talamico, fascicolomamillo- talamicus |

|

|

gruppo dorsolaterale di nuclei |

Ad esempio, il nucleo ipotalamico posteriore, nucleoipotalamoposteriore(il nucleo di Lewisy), che funge da centro di integrazione per la regione subtalamica del diencefalo |

|

La sezione successiva dell'articolo discute la struttura di tali parti del diencefalo come il talamo e l'ipotalamo.

Divisioni del diencefalo: talamo e ipotalamo

talamo. Il talamo, o talamo posteriore del cervello, o il tubercolo ottico, talamo, è costituito principalmente da materia grigia, divisa da strati di materia bianca in nuclei separati. Le fibre che ne originano formano la cosiddetta corona radiante, corona radiata, che collega il talamo con altre parti del cervello.

Secondo le caratteristiche funzionali, i nuclei del talamo del diencefalo sono divisi in tre gruppi (secondo Fulton):

- Nuclei che non hanno alcuna connessione con la corteccia cerebrale. Sono associati ai nuclei dell'ipotalamo e ai nuclei del sistema striopallidale. Questo gruppo di nuclei si trova nella parte dorsolaterale del talamo.

- I nuclei in cui terminano le fibre delle vie di sensibilità generale e speciale. Gli assoni delle cellule di questi nuclei vengono inviati alla corteccia cerebrale. Questi nuclei si trovano nella parte ventrale del talamo e sono somatosensibili.

- Nuclei associativi che collegano i vari centri del diencefalo. Questi includono anche i nuclei della parte dorsolaterale del talamo e il nucleo del cuscino.

Tenendo conto del diverso scopo funzionale dei nuclei talamici, si possono distinguere i seguenti gruppi principali.

- Nuclei anteriori del talamo, nuclei anteriori talami (antero-superiore, antero-inferiore, anteromediale). Sono il centro olfattivo sottocorticale. I nuclei anteriori del talamo hanno connessioni con i corpi papillari del lato corrispondente, che sono anche centri subcorticali dell'olfatto. Un fascio di fibre nervose che origina dai neuroni dei nuclei dei corpi papillari e termina nei nuclei anteriori del talamo è chiamato fascio papillare-talamico, fasciculus mamillothalamicus (fascio di Vic d'Azira). Va notato che parte degli assoni dai nuclei dei corpi papillari sono diretti ai tumuli superiori del mesencefalo, formando il fascio papillare-tegmentale, fasciculus mamillotegmentalis. Gli impulsi nervosi sono condotti lungo questo fascio, fornendo un aumento riflesso incondizionato del tono muscolare e movimenti riflessi incondizionati in risposta a forti stimoli olfattivi. Gli assoni delle cellule dei nuclei talamici anteriori vengono inviati alla regione limbica della corteccia cerebrale (principalmente alla corteccia della superficie mediale del lobo frontale). Una piccola parte degli assoni termina sui neuroni dei nuclei mediali del talamo.

- Nuclei ventrolaterali del talamo, nuclei ventrolaterales talami (posteriore laterale, superiore laterale, anteriore inferiore, intermedio inferiore, mediale inferiore, posterolaterale inferiore, posteromediale inferiore). Sono il centro sottocorticale della sensibilità generale. Di conseguenza, finiscono con fibre che corrono come parte dell'ansa spinale, lemniscus spinalis, dell'ansa mediale, lemniscus medialis e dell'ansa trigeminale, lemniscus trigeminalis. Le fibre viscerosensoriali, che fanno parte dell'ansa trigeminale, sono dirette alla parte mediale dei nuclei ventrolaterali del talamo, che sono il centro sottocorticale della sensibilità interocettiva. La maggior parte degli assoni delle cellule dei nuclei ventrolaterali (80%) vengono inviati come parte della capsula interna al giro postcentrale, formando il tratto talamocorticale, tractus thalamocorticalis. Una parte più piccola degli assoni (20%) termina nei nuclei mediali del talamo.

- Z nuclei di adesione del talamo, nuclei posteriori talami, (nuclei cuscino, nucleo laterale (corpo genicolato), nucleo mediale (corpo genicolato). Insieme ai nuclei dei tumuli superiori del mesencefalo e ai nuclei dei corpi genicolati laterali, sono i centri di visione sottocorticali. Nei nuclei posteriori del talamo, parte delle fibre che passano attraverso le estremità del tratto ottico Gli assoni delle cellule dei nuclei posteriori del talamo sono diretti ai nuclei mediali del talamo, alle regioni subtalamiche e limbiche del cervello.

- Nuclei mediani del talamo, nucleimediani talami, (paraventricolare anteriore e posteriore, a forma di diamante, di collegamento). Questi nuclei sono i centri sottocorticali del diencefalo responsabili delle funzioni vestibolari e uditive. Terminano parzialmente nelle fibre dei neuroni dei nuclei uditivo e vestibolare del ponte. Inoltre, i nuclei mediani hanno connessioni dirette con i nuclei dentati e rossi. Gli assoni delle cellule dei nuclei mediani sono diretti ai nuclei mediali del talamo e alla corteccia dei lobi temporali e frontali degli emisferi cerebrali.

- Nuclei mediali del talamo, nuclei media talami , (dorsale mediale). Il nucleo mediale dorsale, nucleo mediale dorsale, è considerato il nucleo principale di questo gruppo. È il centro sensibile sottocorticale del sistema extrapiramidale, che svolge il ruolo di centro di integrazione nel diencefalo. Sui neuroni di questo nucleo termina una parte degli assoni, originati dai neurociti di tutti i nuclei principali della collinetta visiva. Quindi, qui arrivano tutti i tipi di informazioni dai centri sottocorticali di sensibilità generale e speciale. A sua volta esiste una connessione bidirezionale tra il nucleo mediale dorsale del talamo, i gangli della base del telencefalo (il nucleo del sistema striopallidale) e le parti della corteccia cerebrale appartenenti al sistema limbico. Parte degli assoni delle cellule dei nuclei mediali del talamo acquisisce una direzione discendente e termina nei nuclei della regione subtalamica (nucleo di Lewis) e nel nucleo rosso.

- Nuclei reticolari del talamo, nuclei reticolari talami ... Numerosi piccoli nuclei, sparsi in tutte le parti della collinetta ottica, sono i centri sensoriali sottocorticali della formazione reticolare. Questi nuclei hanno connessioni bilaterali con i nuclei della formazione reticolare del midollo spinale, del midollo allungato, del ponte e del mesencefalo.

- nucleo parateniale.

- Nucleo subtalamico.

- Nuclei intralamellari (intralaminari) situato lungo le placche mediane del talamo (mediana centrale, paracentrale, parafascicolare, centrale laterale, centrale mediale).

Ipotalamo. Molto numerosi sono anche i nuclei della regione subtalamica (circa 40), localizzati principalmente nella regione subtalamica propriamente detta.

L'ipotalamo del diencefalo coordina la regolazione nervosa e umorale dell'attività di tutti gli organi interni, quindi è considerato il centro più alto delle funzioni autonome del corpo. Nei nuclei dell'ipotalamo del cervello viene eseguita la regolazione dell'attività cardiovascolare, della temperatura corporea, della secrezione di saliva, dei succhi gastrici e intestinali, dell'urina, del sudore, ecc.

Alla luce delle idee moderne sulla struttura del sistema nervoso centrale, questi centri superiori di funzioni autonome sono sotto il controllo della corteccia cerebrale. La regione subtalamica forma la parete inferiore del terzo ventricolo.

Formazioni separate dell'ipotalamo del diencefalo

Considerando che la regione subtalamica comprende un gran numero di formazioni separate, è consigliabile raggrupparle secondo il principio topografico come segue:

Regione ipotalamica anteriore, regio hypothalamica anteriore, o parte visiva, pars ottica:

- Incrocio visivo, chiasma ottico;

- Il tratto ottico tratto ottico.

Il chiasma ottico solo in posizione si riferisce all'ipotalamo del cervello e, in fase di sviluppo, al cervello terminale.

Regione ipotalamica intermedia, regiaipotalamica intermedia:

- La stessa regione subtalamica, regio subthalamica propria;

- protuberanza grigia, tubero cinereo;

- Imbuto, infundibolo;

- pituitaria, ipofisi.

La regione ipotalamica posteriore, regio hypothalamica posteriore, o parte papillare, pars mamillaris.

- corpi mastoidi, corpora mamillaria.

Regione ipotalamica dorsolaterale, regio hypothalamica dorsolateralis.

- Nucleo ipotalamico posteriore (nucleo di Lewisy), nucleo ipotalamico posteriore.

I nuclei della regione cerebrale dell'ipotalamo sono collegati alla ghiandola pituitaria mediante vasi portali (con il lobo anteriore della ghiandola pituitaria) e il fascio ipotalamo-ipofisi (con il suo lobo posteriore).

Grazie a queste connessioni, l'ipotalamo e la ghiandola pituitaria formano uno speciale sistema ipotalamo-ipofisi.

Epitalamo e metatalamo del diencefalo

Epitalamo. La regione sopratalamica (epitalamo, epitalamo) comprende:

- Ghiandola pineale corpuspineale (epifisi), - ghiandola endocrina;

- Guinzagli, habenulae;

- impiombare i guinzagli, comissura habenularum;

- Triangolo al guinzaglio trigonum habenulae.

Sotto la ghiandola pineale si trova la commessura posteriore del cervello, comissura cerebri posteriore; alla base della ghiandola pineale è presente una depressione pineale, recessus pinealis, che è una cavità che è una continuazione del terzo ventricolo.

Ghiandola pineale ( ghiandola pineale) , si sviluppa sotto forma di una sporgenza spaiata del tetto del futuro III ventricolo del cervello, appartiene all'epitalamo del diencefalo e si trova in un solco poco profondo tra le collinette superiori del tetto del mesencefalo. All'esterno è ricoperta da una capsula di tessuto connettivo contenente un gran numero di vasi sanguigni anastomizzati tra loro. Gli elementi cellulari del parenchima sono cellule ghiandolari specializzate - pinealociti e cellule gliali - gliociti.

Il ruolo endocrino della ghiandola pineale consiste nel rilascio da parte delle sue cellule di una sostanza che inibisce l'attività della ghiandola pituitaria fino all'inizio della pubertà, nonché la partecipazione alla regolazione fine di quasi tutti i tipi di metabolismo. Durante i vari periodi dell'età adulta, e soprattutto in età avanzata, nella ghiandola pineale possono comparire cisti e depositi di sabbia cerebrale.

metatalamo ( metatalamo) ... Dietro il talamo ci sono due piccole elevazioni: i corpi genicolati, corpus geniculatum laterale et mediate.

Il corpo genicolato mediale, di dimensioni più ridotte, ma più pronunciato, giace davanti all'ansa del tumulo inferiore sotto il cuscino, pulvinar, talamo, separato da esso da un solco chiaro. Le fibre dell'anello uditivo, lemnisco laterale, terminano in esso e il corpo genicolato mediale le proietta sulla regione uditiva della corteccia cerebrale. Di conseguenza, è, insieme ai rilievi inferiori del tetto del mesencefalo, il centro subcorticale dell'udito.

Il corpo genicolato laterale più grande, a forma di tubercolo piatto, è posto sul lato laterale inferiore del cuscino. In esso, la parte laterale del tratto ottico termina per la maggior parte (l'altra parte del tratto termina nel cuscino del talamo). Da qui, gli stimoli visivi vengono trasmessi alla corteccia visiva. Pertanto, insieme al cuscino e ai rilievi superiori del tetto del mesencefalo, il corpo genicolato laterale è il centro di visione sottocorticale.

La struttura della ghiandola pituitaria del cervello umano e di cosa è responsabile

La ghiandola pituitaria ( ipofisi) il cervello si trova sulla superficie ventrale del cervello alla base del cranio, nella fossa della sella turcica. In termini di struttura ed embriogenesi, la ghiandola pituitaria non è omogenea. Nella ghiandola pituitaria del cervello si distinguono due parti principali: la neuroipofisi e l'adenoipofisi, che hanno origini e strutture embrionali diverse.

Neuroipofisiè un derivato del fondo del diencefalo. È in stretta connessione morfologica e funzionale con l'ipotalamo, in esso terminano le fibre del tratto ipotalamo-ipofisi, provenienti dai nuclei sopraottico e paraventricolare dell'ipotalamo.

Adenoipofisi(lobo anteriore) si sviluppa da una sporgenza epiteliale (tasca di Rathke) del tetto del tubo intestinale. Il lobo anteriore della ghiandola pituitaria ha una stretta connessione vascolare con l'ipotalamo. Qui, le arterie si ramificano in capillari, formando un plesso denso a forma di mantello sulla superficie dell'eminenza mediana. I rami capillari di questo plesso formano vene che raggiungono il lobo anteriore della ghiandola pituitaria del cervello umano, qui le vene si disintegrano nuovamente in capillari che penetrano nell'intero lobo. Questo intero complesso sistema di vasi sanguigni è chiamato portale. Attraverso di esso, gli ormoni peptidici (liberine e statine), che regolano la sintesi e la secrezione degli ormoni dell'adenoipofisi, entrano nell'adenoipofisi dall'ipotalamo. La neuroipofisi ha un proprio sistema di afflusso di sangue, indipendente dal sistema portale.

Di cosa è responsabile la ghiandola pituitaria del cervello umano? Nell'adenoipofisi vengono secreti due tipi di ormoni: effettore, ad es. realizzando le loro proprietà direttamente nel corpo e triplicando - avendo un effetto regolatore sulle ghiandole endocrine periferiche. In totale, sei ormoni sono sintetizzati nell'adenoipofisi: ormone della crescita, prolattina, tireotropina, ormone adrenocorticotropo (ACTH), ormone follicolo-stimolante, ormone luteinizzante. Gli ormoni follicolo-stimolanti e luteinizzanti sono combinati nel gruppo degli ormoni gonadotropici.

Negli ultimi anni è stato accertato che quasi tutte le sostanze biologicamente attive secrete dai neuroni del sistema ipotalamo-ipofisi sono di natura peptidica.

Nel sistema nervoso ci sono cellule nervose speciali - neurosecretorie. Hanno una tipica organizzazione neuronale strutturale e funzionale (cioè hanno la capacità di condurre un impulso nervoso), e la loro caratteristica specifica è la funzione neurosecretoria associata alla secrezione di sostanze biologicamente attive. Il significato funzionale di questo meccanismo è quello di fornire una comunicazione chimica regolatoria tra il sistema nervoso centrale ed endocrino, effettuata con l'aiuto di prodotti neurosecreti.

Nel processo di evoluzione, le cellule che compongono il sistema nervoso primitivo si sono specializzate in due direzioni: fornire processi veloci, ad es. l'interazione interneuronale e la fornitura di processi a corrente lenta associati alla produzione di neuro-ormoni che agiscono a distanza sulle cellule bersaglio. Nel processo di evoluzione, neuroni specializzati, compresi quelli neurosecretori, sono stati formati da cellule che combinano funzioni sensoriali, conduttive e secretorie. Di conseguenza, le cellule neurosecretorie non hanno avuto origine dal neurone in quanto tale, ma dal loro precursore comune, il proneurocita degli invertebrati. L'evoluzione delle cellule neurosecretorie ha portato alla formazione in esse, come nei neuroni classici, della capacità di elaborare l'eccitazione e l'inibizione sinaptica, la generazione di un potenziale d'azione.

Questo tipo di cellule si trova in tutti i vertebrati e costituiscono principalmente centri neurosecretori. Sono state trovate giunzioni gap elettrotoniche tra cellule neurosecretorie vicine, che probabilmente forniscono la sincronizzazione del lavoro di gruppi identici di cellule all'interno del centro.

Gli assoni delle cellule neurosecretorie sono caratterizzati da numerose estensioni che insorgono a causa dell'accumulo temporaneo di cellule neurosecretorie. Le estensioni grandi e gigantesche sono chiamate "corpi di Hering". All'interno del cervello, gli assoni delle cellule neurosecretorie sono solitamente privi della guaina mielinica. Gli assoni delle cellule neurosecretorie forniscono contatti all'interno delle regioni neurosecretorie e sono associati a varie parti del cervello e del midollo spinale.

Gli assoni delle cellule neurosecretorie sono caratterizzati da numerose estensioni che insorgono a causa dell'accumulo temporaneo di cellule neurosecretorie. Le estensioni grandi e gigantesche sono chiamate "corpi di Hering". All'interno del cervello, gli assoni delle cellule neurosecretorie sono solitamente privi della guaina mielinica. Gli assoni delle cellule neurosecretorie forniscono contatti all'interno delle regioni neurosecretorie e sono associati a varie parti del cervello e del midollo spinale.

Una delle funzioni principali delle cellule neurosecretorie è la sintesi di proteine e polipeptidi e la loro ulteriore secrezione. A questo proposito, in cellule di questo tipo, l'apparato di sintesi proteica è estremamente sviluppato: questo è il reticolo endoplasmatico granulare e l'apparato di Golgi. L'apparato lisosomiale è anche molto sviluppato nelle cellule neurosecretorie, specialmente durante i periodi della loro intensa attività. Ma il segno più essenziale dell'attività attiva di una cellula neurosecretoria è il numero di granuli neurosecretori elementari visibili al microscopio elettronico.

Nell'ipotalamo, dovrebbero essere distinti tre gruppi principali di cellule neurosecretorie:

- peptidergico;

- Liberin e statinergico;

- Monoaminergico.

Tuttavia, questa divisione è molto arbitraria, poiché le stesse cellule possono sintetizzare due tipi di neurormoni. I nuclei paraventricolare e sopraottico sono associati alla neuroipofisi dalla crescita degli assoni delle cellule nervose in essa, che formano questi nuclei e formano il sistema ipotalamico-neuroipofisario. Nei nuclei sopraottico e paraventricolare vengono sintetizzati due ormoni peptidici, secreti dalla neuroipofisi. Questi sono vasopressina e ossitocina.

L'ipotalamo è il più alto centro sottocorticale per l'integrazione delle influenze nervose ed endocrine, componenti autonomiche ed emotive delle reazioni comportamentali, e quindi garantisce la regolazione della costanza dell'ambiente interno.

Dimensioni del 3° ventricolo del cervello: larghezza e altezza

La cavità del diencefalo è il 3° ventricolo, venlriculus tertius. È una fessura sagittale situata nel piano mediano. La larghezza del terzo ventricolo del cervello è di 4-5 mm, la lunghezza nella sezione superiore è di circa 25 mm, anche l'altezza massima è di 25 mm. Dietro, nel terzo ventricolo, si apre l'acquedotto del cervello. Attraverso le aperture interventricolari, forami interventricolari (Monroi), che si trovano davanti alle pareti laterali del terzo ventricolo, si ha una comunicazione con i ventricoli laterali.

Tabella "Struttura delle pareti del 3 ° ventricolo del cervello":

|

parete laterale |

Formata dalle superfici del talamo e dall'area subtalamica stessa, che è separata dal solco subtalamico, solcoipotalamo |

|

Tubercolo grigio, chiasma ottico dorsale e materia cerebrale tra i corpi papillari; ci sono depressioni nella parte inferiore del terzo ventricolo - recessootticoerecessoinfundibuiae |

|

|

Parete di fondo |

Commissura cerebrale posteriore, base della ghiandola pineale, recessopineaiis |

|

Parete dorsale (superiore) |

laminacoroideepiteliale, fissato alle strisce cerebrali, ricoperto dalla coroide del terzo ventricolo, telacoroideventricolo/ II |

|

Parete anteriore |

frontiere diencefalosulla base del cervello sono dietro - il bordo anteriore della sostanza perforata posteriore e i tratti ottici, davanti - la superficie anteriore del chiasma ottico. Sulla superficie dorsale, il bordo posteriore è un solco che separa i tumuli del mesencefalo superiore dal bordo posteriore del talamo. Il bordo anterolaterale separa il diencefalo e il cervello terminale dal lato dorsale. diencefalola regione talamica (la regione delle collinette visive, il cervello ottico), l'ipotalamo, che unisce le parti ventrali del diencefalo; III ventricolo. La regione talamica comprende il talamo, il metatalamo eepitalamo. talamoo talamo posteriore, o collinetta ottica,talamo dorsdlis, situato su entrambi i lati del terzo ventricolo. Nella parte anteriore, il talamo termina con un tubercolo anteriore, tubercolo anterio talami. La parte posteriore si chiama cuscino, pulvinare. Solo due superfici del talamo sono libere. La superficie superiore è separata dalla striscia cerebrale mediale del talamo, stria midollo allungato thaldmisa. Le superfici mediali dei talami posteriori di destra e di sinistra sono collegate tra loro mediante fusione intertalamica, adesione interthalamica. La superficie laterale del talamo è adiacente alla capsula interna. In basso e all'indietro, confina con il tetto del peduncolo mesencefalo. Il talamo è costituito da materia grigia, in cui si distinguono singoli gruppi di cellule nervose: il nucleo talamico. I principali nuclei del talamo sono davanti,nuclei anteriori; mediale,nuclei media, Indietro,nuclei posteriori. I processi delle cellule nervose dei secondi neuroni (conduttori) di tutte le vie sensibili (ad eccezione dell'olfatto, del gusto e dell'udito) entrano in contatto con le cellule nervose del talamo. A questo proposito, il talamo è in realtà un centro sensoriale sottocorticale. metatalamo(regione zatalamica), metatalamo, rappresentato dai corpi genicolati laterale e mediale. corpo genicolato laterale, corpus genicolato laterale, situato vicino alla superficie inferolaterale del talamo, sul lato del cuscino. Un po' verso l'interno e posteriormente rispetto al corpo genicolato laterale, sotto il cuscino, si trova il corpo genicolato mediale, corpus genicolato mediare, sulle cellule del nucleo di cui terminano le fibre dell'ansa laterale (uditiva). I corpi genicolati laterali, insieme ai monticelli superiori del mesencefalo, sono i centri di visione sottocorticali. I corpi genicolati mediali e i rilievi inferiori del mesencefalo formano i centri subcorticali dell'udito. epitalamo(regione sopratalamica), epithdlamus, comprende la ghiandola pineale, che, con l'aiuto dei guinzagli, habenulae, si collega alle superfici mediali del talamo destro e sinistro. Nei punti in cui i guinzagli passano nel talamo, ci sono estensioni triangolari: triangoli di guinzaglio, trigono habenulae. Ipotalamoipotidlamo , forma le parti inferiori del diencefalo e partecipa alla formazione del fondo III ventricolo. L'ipotalamo comprende il chiasma ottico, il tratto ottico, il tubercolo grigio con un imbuto e i corpi mastoidi. Crossover visivochiasma ottico, formato da fibre dei nervi ottici (II paio di nervi cranici. Continua su ciascun lato in il tratto ottico,tratto ottico. La visuale termina con due radici nei centri visivi sottocorticali. Dietro il chiasma ottico c'è protuberanza grigia,tu be cinereum, dietro i quali si trovano i corpi mastoidi e ai lati i tratti visivi. Giù la collina grigia si trasforma in imbuto,infundibolo, che si collega alla ghiandola pituitaria. Le pareti del tubercolo grigio sono formate da una sottile lamina di materia grigia contenente nuclei di hummock,nuclei tuberdi. corpi mastoidicorpora mamilldria, situato tra il tubercolo grigio davanti e la sostanza perforata posteriore dietro.La sostanza bianca si trova solo all'esterno del corpo mastoideo. All'interno c'è una materia grigia in cui mediale e laterale nuclei del corpo mastoideo,nuclei corporis mamilldris me dialis et latedles. I pilastri della volta terminano nei corpi mastoidi. I nuclei si distinguono nell'ipotalamoneurosecretorio, nucleo sopraottico,nucleo supraottico, e nuclei paraventricolari,nuclei paraventricolare... nucleo mediale e laterale del corpo mastoideo,nuclei corporis mamilldris medialis et lateralis, e nucleo ipotalamico posteriore,nucleo ipotaldmico posteriorenuclei ipotalamici inferiore mediale e mediale superiore,nuclei ipotalamici ventro— medidlis et dorsomedidlis; nucleo ipotalamico dorsale,nu cleus ipotalamo dorsale; nucleo a imbuto,nucleo infundibuli— rischio; nuclei di hummock,nuclei tuberales, e così via. Terzo ( III ) ventricoloventricolo terzius , occupa una posizione centrale nel diencefalo, delimitata da sei pareti: due laterali, superiore, inferiore, anteriore e posteriore. Le pareti laterali del terzo ventricolo sono le superfici mediali del talamo, così come le parti mediali della regione subtalamica. L'ipotalamo funge da parete inferiore o dal fondo del terzo ventricolo. La parete anteriore del terzo ventricolo è formata dalla placca terminale, dai pilastri del fornice e dalla commessura anteriore. La parete posteriore del terzo ventricolo è una commessura epitalamica, |