Endoscopia del naso: indicazioni, controindicazioni, tecnica. Endoscopia del rinofaringe: bambini e adulti

Di anno in anno, le tecniche medico-diagnostiche vengono migliorate per fornire un'assistenza tempestiva e più completa al paziente. Gli specialisti otorinolaringoiatri esperti utilizzano sempre più l'endoscopia nasale nella loro pratica. consente di stabilire una diagnosi accurata basata sui dati dell'esame. Prima dell'esame, il paziente potrebbe avere domande. Per escludere preoccupazioni inutili, proveremo a rivelare l'essenza della procedura.

Cos'è?

Un endoscopio è un dispositivo conduttore di luce che si presenta come un sottile tubo rigido o flessibile, il cui spessore non supera i 4 mm. C'è una torcia e una macchina fotografica su un'estremità e un oculare sull'altra. L'endoscopia è la capacità di esaminare alcuni organi interni inserendo un endoscopio nella cavità. Viene iniettato per vie naturali o per puntura. Endoscopia nasale - esame con un endoscopio sottile attraverso il naso.

Perché è necessario?

Il sondaggio viene effettuato per raggiungere i seguenti obiettivi:

- rilevare la presenza di patologie dei seni paranasali;

- rilevare la presenza o l'assenza di patologie del setto nasale;

- controllo della presenza o meno dell'effetto delle procedure mediche;

- rilevamento di tumori, presenza di corpi estranei, presenza di ferite nelle cavità nasali (effettuando manipolazioni microchirurgiche per eliminarli);

- prelievo di secrezioni per ricerche batteriologiche;

- monitoraggio dello stato degli organi ENT dopo le operazioni;

- trattamento delle superfici delle ferite ed eliminazione degli ostacoli per il drenaggio dei seni nasali;

- determinare lo stato della mucosa dei passaggi nasali, la dimensione della struttura del contenuto;

- la diagnosi più accurata delle principali malattie otorinolaringoiatriche.

Quando viene prescritta l'endoscopia nasale e nasofaringea?

L'otorinolaringoiatra prescrive l'endoscopia per il paziente in molti casi. Un medico può condurre un tale esame quando si contatta:

- con epistassi di origine sconosciuta;

- sinusite;

- rinorrea;

- poliposi;

- cambiamenti nel setto nasale;

- lesioni al viso e al cranio;

- mal di testa inspiegabili;

- durante il periodo di riabilitazione dopo interventi di rinoplastica o altri.

Quindi, ad esempio, con la sinusite, l'endoscopia dei seni nasali aiuta a determinare quali parti sono interessate dal processo infiammatorio. E se sospetti la presenza di polipi o tumori minori, il medico decide un'endoscopia chirurgica. Come puoi immaginare, il prezzo per l'endoscopia nasale di varia complessità sarà diverso. Può variare da 450 a 3500 rubli. Il costo esatto deve essere verificato con lo specialista che eseguirà la procedura.

Preparazione per la manipolazione

Non è richiesta alcuna preparazione speciale del paziente prima dell'endoscopia. Il medico può irrigare la mucosa con un farmaco vasocostrittore per ridurre il gonfiore. Ciò aumenterà la vista durante la manipolazione.

Fa male o no?

Soprattutto, i pazienti sono nervosi perché hanno paura del dolore. Per evitare il dolore, il medico irriga la mucosa con un anestetico locale. Se è previsto un intervento chirurgico minimamente invasivo, è possibile utilizzare l'anestesia generale.

Se il paziente ha ampi passaggi nasali, il medico può condurre un esame di routine con un endoscopio sottile senza l'uso dell'anestesia. Inoltre, l'endoscopia nasale e nasofaringea può essere eseguita senza anestesia per gravi reazioni allergiche agli anestetici.

Come sta andando la procedura?

L'esame inizia con un esame del passaggio nasale inferiore. L'endoscopio viene quindi passato al rinofaringe e viene eseguito un esame approfondito. Vengono esaminati anche la bocca del tubo uditivo e delle coane. Il passo successivo è quello di esaminare la tasca sfenoidale, superiore e

Caratteristiche dell'endoscopia del naso nei bambini

I medici sono fiduciosi che questo tipo di esame sia il più efficace per i bambini.La cosa più difficile nell'esecuzione dell'endoscopia nasale nei bambini è garantire la loro calma e immobilità. Per fare questo, prima di iniziare la procedura, il dottore parla con il piccolo paziente, spiegandogli che la procedura è veloce, sarà un po' sgradevole, ma non dolorosa. La cosa principale è convincere il bambino che è impossibile liberarsi, contrarsi e urlare, in modo da non interferire con il medico. In molti casi, l'endoscopia nasale per i bambini viene eseguita nelle mani dei genitori. Questo li fa sentire più calmi.

È necessario ...

A volte i pazienti mettono in dubbio la necessità di un'endoscopia nasale. Tuttavia, va tenuto presente che durante l'esame con un dilatatore convenzionale e uno specchio, il medico non può ottenere un quadro completo. Per non commettere errori nella diagnosi e non prescrivere farmaci non necessari, il medico deve eseguire un esame con un endoscopio. Inoltre, ciò consentirà di identificare tempestivamente l'aspetto delle neoplasie, notare la curvatura del setto e valutare lo stato delle adenoidi.

Rimozione di polipi

Un polipo nasale è formato dal rilascio di istamina e mediatori infiammatori, che distruggono la mucosa, mentre i tessuti ghiandolari si gonfiano e cambiano. L'endoscopia dei polipi nasali ha sostituito la rimozione meccanica con un'ansa di filo metallico. Grazie ai progressi moderni, il medico può espandere le fistole dei seni e rimuovere il più possibile il tessuto poliposi. Allo stesso tempo, l'invasività della manipolazione è significativamente ridotta, il chirurgo può valutare visivamente il corso della procedura, osservandolo sul monitor, il paziente verrà dimesso dall'ospedale in 3-5 giorni.

Va tenuto presente che l'endoscopia dei polipi nasali non elimina la causa della proliferazione del tessuto poliposico. Il paziente dovrebbe continuare il trattamento della malattia di base, altrimenti il problema tornerà in pochi anni. In precedenza, quando venivano rimossi meccanicamente, i polipi crescevano di nuovo molto più velocemente.

Controindicazioni all'endoscopia

L'esame con un endoscopio non peggiora le condizioni del paziente, quindi non ci sono controindicazioni speciali. L'unica complicazione è un'allergia all'anestesia. Assicurati di avvertire il medico di sangue dal naso e alta sensibilità. In questo caso, la procedura verrà eseguita con un apparecchio ultrasottile (per bambini).

METODI DI STUDIO DEL NASO, SINTERI

L'esame del naso e dei seni paranasali viene effettuato dopo aver studiato la storia e inizia con un esame esterno e una palpazione. All'esame si presta attenzione allo stato della pelle e dei tessuti molli del viso e del naso esterno, all'assenza o presenza di difetti, alla simmetria di entrambe le metà del viso, nonché alla forma della parte esterna naso. La palpazione deve essere eseguita con attenzione. Con dolci movimenti della mano si stabilisce la presenza o l'assenza di dolore nella regione nasale e la proiezione dei seni paranasali. Se si sospetta una frattura delle ossa nasali, viene determinata la mobilità patologica dei frammenti ossei e la presenza di crepitio.

Endoscopia della cavità nasale

L'ispezione della cavità nasale (rinoscopia) viene eseguita utilizzando una sorgente luminosa, che dovrebbe essere posizionata alla destra del soggetto, a livello dell'orecchio, a una distanza di 15-20 cm, leggermente dietro, in modo che la luce diretta da non cade sull'area esaminata. La luce focalizzata riflessa dal riflettore frontale viene diretta verso l'area esaminata.

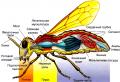

Ulteriori ricerche vengono effettuate utilizzando uno speciale espansore (Fig. 1), tenuto nella mano sinistra, che viene inserito nel vestibolo del naso. Il medico fissa la testa del paziente con la mano destra, che consente di cambiarne la posizione durante l'esame. In altri casi, il medico tiene nella mano destra gli strumenti per la manipolazione nella cavità nasale.

Riso. 1. Strumenti per la rinoscopia:

1 - specchietto per rinoscopia anteriore; 2 - specchietto per rinoscopia posteriore

L'endoscopia della cavità nasale è suddivisa in davanti(diretto) e Indietro(indirettamente). La rinoscopia anteriore viene eseguita in due posizioni: con la testa dritta e con la testa inclinata all'indietro. In prima posizione sono visibili il vestibolo del naso, la metà antero-inferiore del setto nasale, l'estremità anteriore della conca inferiore, l'ingresso del passaggio nasale inferiore e le sezioni inferiore e media del passaggio nasale comune ( figura 2).

Con la rinoscopia anteriore, si presta attenzione a vari segni che riflettono sia lo stato normale delle strutture endonasali sia alcune condizioni patologiche. Si valutano i seguenti segni:

a) il colore della mucosa e la sua umidità;

b) la forma del setto nasale e prestare attenzione alla vascolarizzazione nelle sue sezioni anteriori, al calibro dei vasi;

c) lo stato dei turbinati (forma, colore, volume, rapporto con il setto nasale), palparli con una sonda a campana per determinarne elasticità e compliance;

d) la dimensione e il contenuto dei passaggi nasali, in particolare il centro e nell'area del gap olfattivo. Se sono presenti polipi, papillomi o altri tessuti anomali, viene valutato il loro aspetto e, se necessario, viene prelevato il tessuto per la biopsia.

Rinoscopia posteriore consente di esaminare le parti posteriori della cavità nasale, la volta del rinofaringe, le sue superfici laterali e le aperture nasofaringee dei tubi uditivi.

La rinoscopia posteriore viene eseguita come segue (vedi Fig. 2, B): con una spatola, tenuta con la mano sinistra, premere i due terzi anteriori della lingua verso il basso e leggermente in avanti. Lo speculum nasofaringeo, preriscaldato (per evitare di appannarne la superficie), viene inserito nel rinofaringe dietro il palato molle, senza toccare la radice della lingua e la parete posteriore faringea. I disturbi sono un riflesso del vomito pronunciato, una lingua spessa e "recalcitrante", una tonsilla linguale ipertrofica, una faringe stretta, un'ugola lunga, corpi vertebrali sporgenti con pronunciata lordosi del rachide cervicale, malattie infiammatorie della faringe, tumori o cicatrici del palato fine. Se, a causa della presenza di un'interferenza obiettiva, la rinoscopia posteriore convenzionale fallisce, viene utilizzata un'anestesia applicativa appropriata per sopprimere il riflesso del vomito, oltre a tirare il palato molle utilizzando uno o due cateteri di gomma sottile (vedi Fig. 2, G).

Dopo l'applicazione dell'anestesia della mucosa nasale, della faringe e della radice della lingua, un catetere viene inserito in ciascuna metà del naso e la sua estremità viene prelevata dalla faringe all'esterno con una pinza. Entrambe le estremità di ciascun catetere sono legate insieme con una leggera tensione, assicurandosi che il palato molle e l'ugola non si arriccino verso il rinofaringe. Pertanto, si ottiene l'immobilizzazione del palato molle e si apre il libero accesso al rinofaringe.

Nello specchio nasofaringeo (diametro 8-15 mm) sono visibili solo aree separate dell'area esaminata. Pertanto, per visualizzare tutte le formazioni del rinofaringe, vengono effettuati giri di luce dello specchio, esaminando in sequenza l'intera cavità e le sue formazioni, concentrandosi sul bordo posteriore del setto nasale e sul vomere (vedi Fig. 2, v).

In alcuni casi, diventa necessario esame digitale del rinofaringe, soprattutto nei bambini, poiché raramente riescono a eseguire una rinoscopia posteriore indiretta. Con l'esame digitale del rinofaringe si valuta la sua dimensione e forma complessiva, si valuta la presenza o meno di obliterazione parziale o totale, senechie, adenoidi, ostruzione delle coane, estremità posteriori ipertrofiche dei turbinati inferiori, polipi delle coane, tessuto tumorale, ecc. determinato.

Un'immagine più dettagliata della cavità nasale può essere ottenuta utilizzando i moderni endoscopi ottici (Fig. 3) e le tecniche di endoscopia televisiva.

Diafanoscopia

Nel 1889 Th. Heryng è stato il primo a dimostrare il metodo di trasmissione della luce del seno mascellare inserendo un bulbo luminoso nella cavità orale (Fig. 4, a, 2).

La procedura di diafanoscopia viene eseguita in una cabina buia con una debole luce verde scuro, che aumenta la sensibilità della visione alla luce rossa. Per scansionare il seno mascellare, il diafanoscopio viene inserito nella cavità orale e un raggio di luce viene diretto al palato duro, mentre il soggetto fissa saldamente il tubo del diafanoscopio con le labbra. Normalmente, sulla superficie anteriore del viso compaiono una serie di punti luminosi rossastri posizionati simmetricamente: due punti nell'area della fossa canina (tra lo zigomo, l'ala del naso e il labbro superiore), che indicano una buona ariosità dei seni mascellari. Ulteriori punti luminosi compaiono nella regione del bordo inferiore dell'orbita sotto forma di una mezzaluna con una concavità verso l'alto (evidenza dello stato normale della parete superiore del seno mascellare).

Per la transilluminazione del seno frontale è previsto uno speciale attacco ottico che focalizza la luce in un fascio stretto, che viene applicato all'angolo mediale superiore dell'orbita in modo che la luce sia diretta attraverso la sua parete mediale superiore verso il centro della fronte. Nello stato normale dei seni frontali, compaiono macchie opache e rosso scuro nell'area delle arcate sopraccigliari.

Procedura ad ultrasuoni

L'esame ecografico viene effettuato in relazione ai seni mascellari e frontali; utilizzando questo metodo, è possibile stabilire il fatto della presenza nel seno di aria (norma), fluido, ispessimento della mucosa o formazione densa (tumore, polipo, cisti, ecc.). Il dispositivo utilizzato per l'esame ecografico dei seni paranasali è stato chiamato "Sinusskan". Il principio di funzionamento si basa sull'irradiazione del seno con ultrasuoni (300 kHz) e sulla registrazione del raggio riflesso dalla formazione nel seno. Il risultato dello studio viene visualizzato su un display speciale sotto forma di strisce spazialmente distanziate, il cui numero corrisponde al numero di strati ecogeni. La loro distanza dalla striscia "zero", corrispondente alla superficie della pelle, riflette la profondità di ogni strato, che forma o il livello del fluido nel seno o una formazione volumetrica.

Esame a raggi X

La diagnostica a raggi X ha lo scopo di rivelare il grado di ariosità della cavità nasale e dei seni paranasali, la presenza di formazioni patologiche in essi, determinare lo stato delle loro pareti ossee e dei tessuti molli della regione facciale, la presenza o l'assenza di corpi estranei corpi, identificando anomalie nello sviluppo dello scheletro facciale, ecc. il seno mascellare, vengono utilizzate sostanze radiopache, ad esempio iodlipol, introducendole nella cavità del seno. Le caratteristiche anatomiche e topografiche dei seni paranasali, al fine di ottenere sufficienti informazioni sulla loro condizione, richiedono un impaccamento speciale in relazione al fascio di raggi X e alla superficie del film sensibile ai raggi X, su cui le immagini di alcune strutture di l'area studiata viene visualizzata.

Esame dei seni paranasali anteriori

Stile naso-mento(Fig. 5) consente di visualizzare i seni paranasali anteriori, in modo particolarmente chiaro - il mascellare:

l seni (1) separato da un setto osseo. La loro immagine è limitata al bordo osseo.

orbite (2) più scuro di tutti gli altri seni.

Celle di labirinto a reticolo (3) sono proiettati tra le orbite.

Seni mascellari (4) situato al centro dell'array anteriore. A volte ci sono setti ossei all'interno dei seni che li dividono in due o più parti. Di grande importanza nella diagnosi delle malattie del seno mascellare è la visualizzazione a raggi X delle sue baie (vedi Fig. 6) - alveolare, palatino inferiore, molare e orbitale-etmoide, ognuna delle quali può svolgere un ruolo nell'insorgenza di malattie dei seni paranasali.

Fessura orbitale inferiore attraverso il quale zigomatico e nervi infraorbitali, è proiettato al di sotto del bordo inferiore dell'orbita. È importante quando si esegue l'anestesia locale-regionale. Quando si restringe, si verifica "nevralgia dei tronchi nervosi corrispondenti.

Foro tondo (6)è proiettato nella parte medio-mediale dell'immagine planare del seno mascellare (sul roentgenogramma è definito come un punto nero arrotondato circondato da pareti ossee dense).

Ti consente di visualizzare quegli elementi che sono contrassegnati sul diagramma a raggi X. La proiezione laterale è importante quando è necessario valutare la forma e le dimensioni del seno frontale in direzione antero-posteriore (ad esempio, se necessita di trepanopuntura), determinarne la relazione con l'orbita, la forma e le dimensioni dello sfenoide e del mascellare. seni, così come molte altre formazioni anatomiche dello scheletro facciale e delle parti anteriori della base cranica ...

Esame dei seni paranasali posteriori (craniobasilar)

I seni paranasali posteriori comprendono i seni sfenoidali (principali); alcuni autori classificano anche le cellule posteriori dell'osso etmoide come questi seni.

Proiezione assiale(Fig. 8) rivela molte formazioni della base del cranio, viene utilizzato quando necessario per visualizzare i seni principali, la parte rocciosa dell'osso temporale, le aperture della base del cranio e altri elementi. Questa proiezione viene utilizzata nella diagnosi delle fratture della base cranica.

Tomografia

Il principio della tomografia fu formulato nel 1921 dal medico francese A. Bocage e messo in pratica dal radiologo italiano A. Vallebona. Questo principio è diventato parte integrante dell'ortopantomografia e della tomografia computerizzata. Nella fig. 9 mostra un esempio di tomogramma dei seni paranasali anteriori. In alcuni casi, quando si sospetta una malattia odontogena del seno mascellare, viene eseguito un esame ortopantomografico, in cui viene visualizzata un'immagine dettagliata della regione dentoalveolare (Fig. 10).

Scansione TC(CT) (sinonimi; tomografia computerizzata assiale, tomografia computerizzata a raggi X) è un metodo basato sulla trasmissione circolare del corpo umano con un emettitore di raggi X a scansione che si muove attorno all'asse assiale a un livello selezionato e con un certo passo.

In otorinolaringoiatria, la TC viene utilizzata per diagnosticare lesioni infiammatorie, oncologiche e traumatiche degli organi ENT (Fig. 11).

Suono dei seni paranasali

Il sondaggio dei seni paranasali (Fig. 12) viene utilizzato per esaminarli utilizzando endoscopi speciali e per iniettare farmaci in essi. In quest'ultimo caso vengono utilizzati cateteri speciali.

Studio della funzione respiratoria del naso

Il metodo più semplice e abbastanza oggettivo, ampiamente utilizzato nella pratica clinica, è il test con la lanugine di V.I.Voyachek. Ti consente di giudicare lo stato della funzione respiratoria di ciascuna metà separata del naso, a cui, durante la respirazione, viene portata una peluria di cotone in ciascuna narice attraverso il naso. Il movimento della lanugine viene utilizzato per giudicare la qualità della respirazione nasale. Anche il metodo delle "macchie respiratorie" proposto da Zvaardemaker appartiene a metodi semplici per studiare la funzione respiratoria del naso. Quando si respira su una piastra metallica lucida portata fino alle narici del naso con linee semicircolari applicate sulla sua superficie (specchio di R. Glyatzel), compaiono superfici appannate, dalle cui dimensioni si stima il grado di pervietà dei passaggi nasali per l'aria .

Rinomanometria. Ad oggi, sono stati proposti numerosi dispositivi per condurre la rinomanometria oggettiva con la registrazione di vari indicatori fisici del flusso d'aria che passa attraverso i passaggi nasali. Quindi, il metodo della rinomanometria computerizzata consente di ottenere vari indicatori numerici dello stato della respirazione nasale. I moderni rinomanometri sono dispositivi elettronici sofisticati nella cui progettazione vengono utilizzati speciali microsensori che convertono la pressione intranasale e la velocità del flusso d'aria in informazioni digitali. I dispositivi sono dotati di speciali programmi di analisi matematica con il calcolo degli indici della respirazione nasale, mezzi di riflessione grafica dei parametri studiati sotto forma di monitor e stampanti (Fig. 13).

I grafici mostrano che durante la normale respirazione nasale, la stessa quantità di aria (asse delle ordinate) passa attraverso i passaggi nasali in un tempo più breve con una pressione del getto d'aria dimezzata, tre volte inferiore (asse delle ascisse).

Rinometria acustica... Questo studio utilizza il metodo della scansione del suono della cavità nasale per determinarne il volume e la superficie totale.

L'installazione consiste in un tubo di misurazione e uno speciale adattatore per naso attaccato alla sua estremità. Un trasduttore sonoro elettronico all'estremità del tubo invia un segnale sonoro continuo a banda larga o una serie di segnali sonori intermittenti e registra il suono riflesso dal tessuto endonasale che ritorna al tubo. Il tubo di misura è collegato ad un sistema di calcolo elettronico per l'elaborazione del segnale riflesso. La visualizzazione grafica dei parametri della rinometria sonora viene eseguita in continuo. Il display mostra sia le singole curve di ciascuna cavità nasale sia una serie di curve che riflettono la dinamica dei parametri modificati nel tempo. Il valore di questo metodo sta nel fatto che con il suo aiuto è possibile determinare con precisione i parametri spaziali quantitativi della cavità nasale, documentarli e studiarli in dinamica. Inoltre, l'installazione offre ampie opportunità per eseguire test funzionali, determinare l'efficacia dei farmaci utilizzati e la loro selezione individuale. Un database informatico, un plotter a colori, l'archiviazione in memoria delle informazioni ottenute con i dati del passaporto dell'intervistato, nonché una serie di altre possibilità, consentono di classificare questo metodo come molto promettente sia in termini pratici che di ricerca.

Lavoro omnia vincit.Il lavoro vince tutto.

I metodi di esame e di esame degli organi ENT hanno una serie di principi generali.

1. Il soggetto si siede in modo che la fonte di luce e il tavolo degli strumenti siano alla sua destra.

2. Il medico si siede di fronte al candidato, appoggiando i piedi al tavolo; le gambe del soggetto dovrebbero essere verso l'esterno.

3. La sorgente luminosa è posta all'altezza del padiglione auricolare destro del soggetto, a 10 cm di distanza da esso.

4. Regole per l'uso di un riflettore frontale:

a) rinforzare il riflettore sulla fronte con un bendaggio frontale. Il foro del riflettore è posizionato contro l'occhio sinistro (Figura 1.1).

b) il riflettore deve essere rimosso dall'organo esaminato ad una distanza di 25-30 cm (la lunghezza focale dello specchio);

c) con l'aiuto di un riflettore, un raggio di luce riflessa viene diretto al naso del soggetto. Quindi chiudono l'occhio destro e con il sinistro guardano attraverso il foro del riflettore e lo ruotano in modo che il raggio sia visibile

Rè. 1.1. Posizione del riflettore frontale sulla testa del medico

leggero ("coniglio") sul naso. Si apre l'occhio destro e si continua l'esame con entrambi gli occhi.

1.1. TECNICA DI STUDIO DEL NASO E DEI SINTER

Fase 1. Esame esterno e palpazione.

1) Esame del naso esterno e luoghi di proiezione dei seni paranasali sul viso.

2) Palpazione del naso esterno: gli indici di entrambe le mani sono posti lungo il dorso del naso e con leggeri movimenti massaggianti, toccano la zona della radice, delle pendici, del dorso e della punta del naso.

3) Palpazione delle pareti anteriore e inferiore dei seni frontali: i pollici di entrambe le mani vengono posizionati sulla fronte sopra le sopracciglia e premono delicatamente su quest'area, quindi i pollici vengono spostati nell'area della parete superiore del orbitare verso l'angolo interno e premere anche. Palpare i punti di uscita dei primi rami del nervo trigemino (n. oftalmico). Normalmente, la palpazione delle pareti dei seni frontali è indolore (Fig. 1.2).

4) Palpazione delle pareti anteriori dei seni mascellari: si posizionano i pollici di entrambe le mani nella fossa canina sulla superficie anteriore dell'osso mascellare e si premono leggermente. Palpare i punti di uscita dei secondi rami del nervo trigemino (n. infraorbitale). Normalmente, la palpazione della parete anteriore del seno mascellare è indolore.

Riso. 1.2. Palpazione delle pareti dei seni frontali

Riso. 1.2. Palpazione delle pareti dei seni frontali

5) Palpazione dei linfonodi sottomandibolari e cervicali: si palpano i linfonodi sottomandibolari con la testa del paziente leggermente inclinata in avanti con leggeri movimenti massaggianti delle estremità delle falangi delle dita nella regione sottomandibolare nella direzione dal centro verso il bordo della mascella inferiore.

I linfonodi cervicali profondi vengono palpati prima da un lato, poi dall'altro. La testa del paziente è inclinata in avanti (quando la testa è inclinata all'indietro, anche i linfonodi cervicali anteriori e i grandi vasi del collo sono spostati posteriormente, il che rende difficile sentirli). Alla palpazione dei linfonodi di destra, la mano destra del medico giace sulla sommità della testa del paziente e con la mano sinistra vengono eseguiti movimenti di massaggio con immersione morbida e profonda nel tessuto con le estremità delle falangi delle dita in davanti al margine anteriore del muscolo sternocleidomastoideo. Alla palpazione dei linfonodi a sinistra, la mano sinistra del medico è sulla corona, la mano destra è palpata.

Normalmente, i linfonodi non sono palpabili (non palpabili).

Fase 2. Rinoscopia anteriore. L'ispezione della cavità nasale viene eseguita sotto illuminazione artificiale (un riflettore frontale o una fonte di luce autonoma) utilizzando uno specchio nasale - un dilatatore nasale, che deve essere tenuto nella mano sinistra come mostrato in Fig. 1.3.

Riso. 1.3. Rinoscopia anteriore: a - la corretta posizione del dilatatore nasale nella mano; b - posizione del dilatatore nasale quando visto

Riso. 1.3. Rinoscopia anteriore: a - la corretta posizione del dilatatore nasale nella mano; b - posizione del dilatatore nasale quando visto

La rinoscopia può essere davanti, al centro e dietro.

1) Ispezione del vestibolo del naso (prima posizione con rinoscopia anteriore). La punta del naso viene sollevata con il pollice della mano destra e viene esaminato il vestibolo del naso. Normalmente, il vestibolo del naso è libero, ci sono i capelli.

2) La rinoscopia anteriore viene eseguita alternativamente: l'una e l'altra metà del naso. Il dilatatore nasale è posto sul palmo aperto della mano sinistra con il becco rivolto verso il basso; il pollice della mano sinistra è posizionato sopra la vite del dilatatore nasale, l'indice e il medio sono posizionati all'esterno sotto la mascella, IV e V dovrebbero essere tra le mascelle del dilatatore nasale. Pertanto, le dita II e III chiudono le mascelle e quindi aprono il becco del dilatatore nasale, e le dita IV e V allontanano le mascelle e quindi chiudono il becco del dilatatore nasale.

3) Il gomito della mano sinistra è abbassato, la mano con il dilatatore nasale dovrebbe essere mobile; il palmo della mano destra viene posizionato sulla regione parietale del paziente per dare alla testa la posizione desiderata.

4) Il becco chiuso del dilatatore nasale viene introdotto 0,5 cm alla vigilia della metà destra del naso del paziente. La metà destra del becco del dilatatore nasale dovrebbe trovarsi nell'angolo interno inferiore del vestibolo del naso, la metà sinistra sul terzo superiore dell'ala del naso.

5) Con l'indice e il medio della mano sinistra, premere il ramo del dilatatore nasale e aprire il vestibolo destro del naso in modo che le punte del becco del dilatatore nasale non tocchino la mucosa del setto nasale.

6) Esaminare la metà destra del naso con la testa dritta, normalmente il colore della mucosa è rosa, la superficie è liscia, umida, il setto nasale sulla linea mediana. Normalmente i turbinati non sono ingrossati, i passaggi nasali comuni, inferiori e medi sono liberi. La distanza tra il setto nasale e il bordo del turbinato inferiore è di 3-4 mm.

7) Esaminare la metà destra del naso con la testa del paziente leggermente inclinata verso il basso. Allo stesso tempo, le sezioni anteriore e centrale del passaggio nasale inferiore, la parte inferiore del naso sono chiaramente visibili. Normalmente, il passaggio nasale inferiore è libero.

8) Esaminare la metà destra del naso con la testa del paziente leggermente rovesciata all'indietro ea destra. In questo caso, è visibile il passaggio nasale medio.

9) Con IV e V dita, muovere la mandibola destra in modo che il naso del becco del dilatatore nasale non si chiuda completamente (e non pizzichi i peli) e rimuovere il dilatatore nasale dal naso.

10) L'ispezione della metà sinistra del naso viene eseguita allo stesso modo: la mano sinistra tiene il dilatatore nasale e la mano destra poggia sulla corona, mentre la metà destra del becco del dilatatore nasale è nella parte superiore- angolo interno del vestibolo a sinistra e la sinistra è nell'angolo esterno inferiore.

III palcoscenico. Studio delle funzioni respiratorie e olfattive del naso.

1) Esistono numerosi metodi per determinare la funzione respiratoria del naso. Il metodo più semplice di V.I. Voyachek, che determina il grado di permeabilità all'aria attraverso il naso. Per determinare la respirazione attraverso la metà destra del naso, l'ala sinistra del naso viene premuta contro il setto nasale con il dito indice della mano destra e con la mano sinistra si porta un batuffolo di cotone nel vestibolo destro di al naso e al paziente viene chiesto di fare una breve inspirazione ed espirazione. La respirazione nasale attraverso la metà sinistra del naso è determinata in modo simile. La funzione respiratoria del naso è valutata dalla deviazione del vello. Respirare attraverso ciascuna metà del naso può essere normale, difficile o assente.

2) La determinazione della funzione olfattiva viene eseguita alternativamente per ciascuna metà del naso con sostanze odorose da un set olfattometrico o utilizzando un dispositivo olfattometro. Per determinare la funzione olfattiva a destra, premere l'ala sinistra del naso sul setto nasale con il dito indice della mano destra e con la mano sinistra prendere una bottiglia di una sostanza odorosa e portarla nel vestibolo destro del naso, chiedere al paziente di inalare con la metà destra del naso e determinare l'odore di questa sostanza. Molto spesso vengono utilizzate sostanze con una crescente concentrazione di odori: alcol di vino, tintura di valeriana, soluzione di acido acetico, ammoniaca, ecc. La definizione dell'odore attraverso la metà sinistra del naso viene eseguita allo stesso modo, solo l'ala destra del naso viene premuta con l'indice della mano sinistra, e la sostanza odorosa viene portata sul lato sinistro del naso. L'odore può essere normale(normosmia), ridotto(iposmia), assente(anosmia), pervertito(cocasmia).

IV palcoscenico. Radiografia. È uno dei metodi più comuni e informativi per l'esame del naso e dei seni paranasali.

I seguenti metodi sono più spesso usati nella clinica. Per proiezione nasale (occipitale-frontale) in posizione prona, la testa del paziente è adagiata in modo tale che la fronte e la punta

il naso ha toccato la cassetta. L'immagine risultante mostra meglio i seni frontale e, in misura minore, etmoide e mascellare (Fig. 1.4 a).

Per proiezione naso-mento (occipitale-mento) il paziente giace sulla cassetta a faccia in giù con la bocca aperta, toccandola con il naso e il mento. Questa immagine mostra chiaramente i seni frontale e mascellare, le cellule del labirinto etmoide ei seni sfenoidali (Fig. 1.4 b). Per vedere il livello del fluido nei seni sul radiogramma, viene utilizzato lo stesso stile, ma in posizione eretta del paziente (seduto).

Con proiezione laterale (bitemporale) o di profilo la testa del soggetto è posta sulla cassetta in modo che il piano sagittale della testa sia parallelo alla cassetta, il fascio di raggi X passa in direzione frontale leggermente davanti (1,5 cm) al trago del padiglione auricolare. In una tale immagine, ci sono chiaramente

Riso. 1.4. Lo styling a raggi X più comune utilizzato nello studio dei seni paranasali: a - nasolabiale (occipitale-frontale); b - naso-mento (mento occipitale);

Riso. 1.4. Lo styling a raggi X più comune utilizzato nello studio dei seni paranasali: a - nasolabiale (occipitale-frontale); b - naso-mento (mento occipitale);

Riso. 1.4. continuazione.

Riso. 1.4. continuazione.

c - laterale (bitemporale, profilo); d - assiale (mento-verticale); e - tomogramma computerizzato dei seni paranasali

nella loro immagine laterale sono visibili seni frontali, cuneiformi e, in misura minore, etmoidi. Tuttavia, in questa proiezione, i seni su entrambi i lati si sovrappongono e solo la loro profondità può essere giudicata e la diagnosi di lesioni dei seni paranasali destro o sinistro è impossibile (Fig. 1.4 c).

Con proiezione assiale (mento-verticale) il paziente si sdraia sulla schiena, getta indietro la testa e mette la parte parietale sulla cassetta. In questa posizione, la regione del mento è in posizione orizzontale e il raggio di raggi X è diretto rigorosamente verticalmente alla tacca tiroidea della laringe. In questa disposizione, i seni sfenoidali sono ben differenziati separatamente l'uno dall'altro (Fig. 1.4 d). In pratica, di regola, vengono utilizzate due proiezioni: naso-mento e nasolabiale, con indicazioni è prescritto un altro stile.

Nell'ultimo decennio, i metodi della tomografia computerizzata (TC) e della risonanza magnetica (MRI), che hanno capacità di risoluzione molto più elevate, si sono diffusi.

Fase V. Endomicroscopia del naso e dei seni paranasali. Questi metodi sono i metodi diagnostici moderni più informativi che utilizzano sistemi di controllo visivo ottico, endoscopi rigidi e flessibili con diversi angoli di visione, microscopi. L'introduzione di questi metodi high-tech e costosi ha notevolmente ampliato gli orizzonti della diagnosi e delle capacità chirurgiche di uno specialista ORL. Per una descrizione dettagliata dei metodi, vedere la sezione 2.8.

1.2. PROCEDURA PER LO STUDIO DELLA GOLA

1. Esaminare l'area del collo, la mucosa delle labbra.

2. Palpare i linfonodi regionali della faringe: sottomandibolare, nella fossa retromandibolare, cervicale profonda, cervicale posteriore, nella fossa sopra- e succlavia.

Fase II. Endoscopia faringea. Oroscopia.

1. Prendi la spatola nella mano sinistra in modo che il pollice sostenga la spatola dal basso e l'indice e il medio (possibilmente anulare) siano in alto. La mano destra è posta sulla corona del paziente.

2. Chiedere al paziente di aprire la bocca, con una spatola appiattita alternativamente agli angoli sinistro e destro della bocca ed esaminare il vestibolo della bocca: la mucosa, i dotti escretori delle ghiandole salivari parotidee situati sulla superficie buccale alla livello del premolare superiore.

3. Esaminare la cavità orale: denti, gengive, palato duro, lingua, dotti escretori delle ghiandole salivari sublinguali e sottomandibolari, fondo della bocca. Il pavimento della bocca può essere esaminato chiedendo al soggetto di sollevare la punta della lingua o sollevandola con una spatola.

MESOFARINGOSCOPIA

4. Tenendo la spatola con la mano sinistra, stringere i 2/3 anteriori della lingua verso il basso, senza toccare la radice della lingua. La spatola viene inserita attraverso l'angolo destro della bocca, la lingua viene premuta non dal piano della spatola, ma dalla sua estremità. Quando tocchi la radice della lingua, il bavaglio si verifica immediatamente. Determinare la mobilità e la simmetria del palato molle chiedendo al paziente di pronunciare il suono "a". Normalmente il palato molle è ben mobile, i lati sinistro e destro sono simmetrici.

5. Esaminare la mucosa del palato molle, la sua ugola, gli archi palatini anteriori e posteriori. Normalmente, la mucosa è liscia, rosa, gli archi sono sagomati. Esaminare i denti e le gengive per identificare i cambiamenti patologici.

Viene determinata la dimensione delle tonsille palatine; per questo, la distanza tra il bordo mediale dell'arco palatino anteriore e la linea verticale che passa attraverso il centro dell'ugola e del palato molle è divisa mentalmente in tre parti. La dimensione dell'amigdala, che sporge fino a 1/3 di questa distanza, è riferita al I grado, sporgente fino a 2/3 - al II grado; sporgente alla linea mediana della faringe - fino all'III grado.

6. Esaminare la mucosa delle tonsille. Normalmente, è rosa, umido, la sua superficie è liscia, le bocche delle lacune sono chiuse, non c'è scarico in esse.

7. Determinare il contenuto nelle cripte delle tonsille. Per fare questo, prendi due spatole, nella mano destra e sinistra. Con una spatola, spremere la lingua verso il basso, con l'altra premere delicatamente attraverso l'arco anteriore sulla tonsilla nell'area del suo terzo superiore. Quando si esamina la tonsilla destra, la lingua viene schiacciata con una spatola nella mano destra e quando si esamina la tonsilla sinistra - con una spatola nella mano sinistra. Normalmente nelle cripte non c'è contenuto o è scarso, non suppurativo sotto forma di piccoli tappi epiteliali.

8. Esaminare la mucosa della parete faringea posteriore. Normalmente, è rosa, umido, uniforme, sulla sua superficie sono visibili rari granuli linfoidi, fino a 1 mm di dimensione.

Epifaringoscopia (rinoscopia posteriore)

9. Lo speculum nasofaringeo è rinforzato nel manico, riscaldato in acqua calda a 40-45 ° C e pulito con un tovagliolo.

10. Con una spatola, presa nella mano sinistra, i 2/3 anteriori della lingua vengono premuti verso il basso. Chiedi al paziente di respirare attraverso il naso.

11. Lo speculum nasofaringeo viene preso nella mano destra, come una penna per scrivere, inserito nella cavità orale, la superficie dello specchio deve essere rivolta verso l'alto. Quindi lo specchio viene portato dietro il palato molle, senza toccare la radice della lingua e la parte posteriore della faringe. Dirigere un raggio di luce dal riflettore frontale allo specchio. Con leggeri giri dello specchio (1-2 mm), viene esaminato il rinofaringe (Fig. 1.5).

12. Durante la rinoscopia posteriore, è necessario esaminare: il fornice del rinofaringe, le coane, le estremità posteriori di tutti e tre i turbinati, le aperture faringee delle tube uditive (Eustachio). Normalmente la volta del rinofaringe negli adulti è libera (può essere presente un sottile strato di tonsilla faringea), la mucosa è rosa, le coane sono libere, il vomere è

Riso. 1.5. Rinoscopia posteriore (epifaringoscopia):

Riso. 1.5. Rinoscopia posteriore (epifaringoscopia):

a - la posizione dello specchio nasofaringeo; b - immagine del rinofaringe con rinoscopia posteriore: 1 - apri; 2 - coane; 3 - estremità posteriori dei turbinati inferiori, medi e superiori; 4 - apertura faringea del tubo uditivo; 5 - lingua; 6 - rullo per tubi

la linea mediana, la mucosa delle estremità posteriori delle conche nasali è rosa con una superficie liscia, le estremità delle conche non sporgono dalle conche, i passaggi nasali sono liberi (Fig. 1.5 b).

Nei bambini e negli adolescenti, nella parte posteriore della volta nasofaringea, è presente una terza tonsilla (faringea), che normalmente non chiude le coane.

Sulle pareti laterali del rinofaringe, a livello delle estremità posteriori dei turbinati inferiori, sono presenti depressioni - le aperture faringee dei tubi uditivi, di fronte alle quali sono presenti piccole capesante - i bordi faringei delle pareti cartilaginee anteriori i tubi uditivi.

Esame del dito nasofaringeo

13. Il paziente si siede, il medico sta dietro alla destra del soggetto. Con il dito indice della mano sinistra, premere delicatamente la guancia sinistra del paziente tra i denti con la bocca aperta. Il dito indice della mano destra passa rapidamente dietro il palato molle nel rinofaringe e palpa i coani, il fornice del rinofaringe e le pareti laterali (Fig. 1.6). In questo caso, la tonsilla faringea si fa sentire all'estremità della parte posteriore dell'indice.

L'ipofaringoscopia è presentata nella sezione 1.3.

Riso. 1.6. Esame digitale del rinofaringe:

Riso. 1.6. Esame digitale del rinofaringe:

a - la posizione del medico e del paziente; b - la posizione del dito del medico nel rinofaringe

1.3. PROCEDURA PER LO STUDIO DELLA LARINGE

Fase I. Esame esterno e palpazione.

1. Esaminare il collo, la configurazione della laringe.

2. Palpare la laringe, la sua cartilagine: cricoide, tiroide; determinare lo scricchiolio della cartilagine della laringe: con il pollice e l'indice della mano destra, prendere la cartilagine tiroidea e spostarla delicatamente da un lato e poi dall'altro. Normalmente, la laringe è indolore, passivamente mobile in direzione laterale.

3. Vengono palpati i linfonodi regionali della laringe: sottomandibolare, cervicale profondo, cervicale posteriore, prelinguale, pretracheale, paratracheale, nella fossa sopra e succlavia. Normalmente, i linfonodi non sono palpabili (non palpabili).

Fase II. Laringoscopia indiretta (ipofaringoscopia).

1. Lo specchio laringeo è fissato nell'impugnatura, riscaldato in acqua calda o sopra una lampada ad alcool per 3 s a 40-45 ° C, pulito con un tovagliolo. Il grado di riscaldamento è determinato applicando uno specchio sul dorso della mano.

2. Chiedere al paziente di aprire la bocca, tirare fuori la lingua e respirare attraverso la bocca.

3. Avvolgi la punta della lingua sopra e sotto con un tovagliolo di garza, prendilo con le dita della mano sinistra in modo che il pollice si trovi sulla superficie superiore della lingua, il dito medio si trovi sulla superficie inferiore della lingua, e l'indice solleva il labbro superiore. Tira leggermente la lingua verso di te e verso il basso (Fig. 1.7 a, c).

4. Lo specchio laringeo viene preso nella mano destra, come una penna per scrivere, inserito nella cavità orale con un piano dello specchio parallelo al piano della lingua, senza toccare la radice della lingua e la parete posteriore della faringe. Raggiunto il palato molle, solleva la lingua con la parte posteriore dello specchio e imposta il piano dello specchio con un angolo di 45 ° rispetto all'asse mediano della faringe, se necessario, puoi sollevare leggermente il palato molle verso l'alto, il raggio di luce da il riflettore è diretto esattamente allo specchio (Fig. 1.7 b). Chiedono al paziente di emettere suoni persistenti "e", "e" (mentre l'epiglottide si muoverà anteriormente, aprendo l'ingresso alla laringe per l'ispezione), quindi inspirare. Pertanto, la laringe può essere vista in due fasi dell'attività fisiologica: fonazione e inalazione.

La correzione della posizione dello specchio dovrebbe essere eseguita fino a quando l'immagine della laringe non si riflette in essa, ma questa viene eseguita con grande cura, con piccoli movimenti molto delicati.

5. Rimuovere lo specchio dalla laringe, separarlo dall'impugnatura e immergerlo in una soluzione disinfettante.

Riso. 1.7. Laringoscopia indiretta (ipofaringoscopia): a - la posizione dello specchio laringeo (vista frontale); b - la posizione dello specchio laringeo (vista laterale); c - laringoscopia indiretta; d - immagine della laringe con laringoscopia indiretta: 1 - epiglottide; 2 - false corde vocali; 3 - corde vocali vere; 4 - cartilagine aritenoide;

Riso. 1.7. Laringoscopia indiretta (ipofaringoscopia): a - la posizione dello specchio laringeo (vista frontale); b - la posizione dello specchio laringeo (vista laterale); c - laringoscopia indiretta; d - immagine della laringe con laringoscopia indiretta: 1 - epiglottide; 2 - false corde vocali; 3 - corde vocali vere; 4 - cartilagine aritenoide;

5 - spazio intercarpale;

6 - tasca a forma di pera; 7 - fossa dell'epiglottide; 8 - la radice della lingua;

9 - piega laringea scavata;

FOTO IN LARINGOSCOPIA INDIRETTA

1. Nello specchio laringeo è visibile un'immagine, che differisce da quella vera in quanto le parti anteriori della laringe nello specchio sono in alto (sembrano dietro), quelle posteriori sono in basso (sembra essere davanti). I lati destro e sinistro della laringe nello specchio corrispondono alla realtà (non cambiano) (Fig. 1.7 d).

2. Nello specchio laringeo, prima di tutto, è visibile la radice della lingua con la tonsilla linguale situata su di essa, quindi l'epiglottide sotto forma di un petalo espanso. La mucosa dell'epiglottide è solitamente di colore rosa pallido o leggermente giallastro. Tra l'epiglottide e la radice della lingua sono visibili due piccole depressioni: la fossa dell'epiglottide (vallecole), limitata dalle pieghe dell'epiglottide linguale mediana e laterale.

4. Sopra le corde vocali sono visibili pieghe vestibolari rosa, tra le pieghe vocali e vestibolari su ciascun lato ci sono depressioni - ventricoli laringei, all'interno delle quali possono esserci piccoli accumuli di tessuto linfoide - tonsille laringee.

5. Sotto nello specchio sono visibili le parti posteriori della laringe; le cartilagini aritenoidi sono rappresentate da due tubercoli ai lati del bordo superiore della laringe, hanno un colore rosa con una superficie liscia, le estremità posteriori delle corde vocali sono attaccate ai processi vocali di queste cartilagini e lo spazio intercartilagineo si trova tra i corpi cartilaginei.

6. Contemporaneamente alla laringoscopia indiretta, viene eseguita l'ipofaringoscopia indiretta, mentre la seguente immagine è visibile nello specchio. Dalla cartilagine aritenoide fino ai bordi laterali inferiori del petalo epiglottide, sono presenti pieghe ariteno-laringee, sono di colore rosa con superficie liscia. Lateralmente alle pieghe scapolo-laringee ci sono tasche a forma di pera (seni) - la parte inferiore della faringe, la cui membrana mucosa è rosa, liscia. Rastremandosi verso il basso, le tasche a forma di pera vanno alla pressa esofagea.

7. Durante l'inalazione e la fonazione, viene determinata la mobilità simmetrica delle corde vocali e di entrambe le metà della laringe.

8. Durante l'inalazione, si forma uno spazio triangolare tra le corde vocali, che è chiamato glottide, attraverso il quale viene esaminata la laringe inferiore - la cavità podvocale; è spesso possibile vedere gli anelli tracheali superiori, ricoperti da una mucosa rosa. La dimensione della glottide negli adulti è di 15-18 mm.

9. Esaminando la laringe, dovresti fare una panoramica generale e valutare le condizioni delle sue singole parti.

1.4. TECNICA DI RICERCA DELL'ORECCHIO

Fase I. Esame esterno e palpazione. L'esame inizia con un orecchio sano. Vengono eseguite l'ispezione e la palpazione del padiglione auricolare, l'apertura esterna del canale uditivo, dietro la regione dell'orecchio, davanti al canale uditivo.

1. Per ispezionare l'apertura esterna del condotto uditivo destro negli adulti, è necessario tirare il padiglione auricolare indietro e verso l'alto, afferrando l'arricciatura del padiglione auricolare con il pollice e l'indice della mano sinistra. Per l'esame a sinistra, il padiglione auricolare deve essere tirato indietro allo stesso modo con la mano destra. Nei bambini, il padiglione auricolare non viene tirato verso l'alto, ma verso il basso e all'indietro. Quando il padiglione auricolare viene tirato indietro in questo modo, le parti cartilaginee ossee e membranose del canale uditivo vengono spostate, il che rende possibile l'inserimento dell'imbuto auricolare fino alla parte ossea. L'imbuto mantiene il condotto uditivo in posizione eretta e questo consente di eseguire l'otoscopia.

2. Per ispezionare la regione retroauricolare con la mano destra, ruotare anteriormente il padiglione auricolare destro della persona indagata. Prestare attenzione alla piega dietro l'orecchio (il punto di attacco del padiglione auricolare al processo mastoideo), normalmente è ben sagomato.

3. Con il pollice della mano destra, premere delicatamente sul trago. Normalmente, la palpazione del trago è indolore, in un adulto c'è dolore nell'otite esterna acuta, in un bambino piccolo, tale dolore appare con una media.

4. Quindi il processo mastoideo destro viene palpato con il pollice della mano sinistra in tre punti: la proiezione dell'antro, il seno sigmoideo, l'apice del processo mastoideo.

Quando si palpa il processo mastoideo sinistro, tirare il padiglione auricolare con la mano sinistra e palpare con il dito destro

5. Con il dito indice della mano sinistra, palpare i linfonodi regionali dell'orecchio destro anteriormente, verso il basso e posteriormente al canale uditivo esterno.

Usando il dito indice della mano destra, palpare allo stesso modo i linfonodi dell'orecchio sinistro. Normalmente, i linfonodi non sono palpabili.

Fase II. Otoscopia.

1. Selezionare un imbuto con un diametro corrispondente al diametro trasversale del canale uditivo esterno.

2. Tirare il padiglione auricolare destro del paziente indietro e verso l'alto con la mano sinistra. L'imbuto auricolare viene inserito nella parte membranoso-cartilaginea del canale uditivo esterno con il pollice e l'indice della mano destra.

Quando esamini l'orecchio sinistro, tira il padiglione auricolare con la mano destra e inserisci il corvo con le dita della mano sinistra.

3. L'imbuto auricolare viene inserito nella parte cartilaginea membranosa del condotto uditivo per mantenerlo in posizione raddrizzata (dopo aver tirato su e indietro il padiglione auricolare negli adulti), l'imbuto non può essere inserito nella parte ossea del condotto uditivo, poiché questo provoca dolore. Quando l'imbuto viene inserito, il suo asse lungo deve coincidere con l'asse del condotto uditivo, altrimenti l'imbuto si appoggerà contro la sua parete.

4. Eseguire leggeri movimenti dell'estremità esterna dell'imbuto per ispezionare costantemente tutte le parti della membrana timpanica.

5. Quando viene inserito l'imbuto, potrebbe esserci una tosse, a seconda dell'irritazione delle estremità dei rami del nervo vago nella pelle del condotto uditivo.

Foto otoscopica.

1. Quando l'otoscopia mostra che la pelle della sezione membranosa-cartilaginea ha i capelli, ma di solito c'è il cerume. La lunghezza del canale uditivo esterno è di 2,5 cm.

2. Il timpano è grigio con una sfumatura perlescente.

3. I punti di identificazione sono visibili sulla membrana timpanica: un processo corto (laterale) e l'impugnatura del martello, pieghe del martello anteriore e posteriore, un cono di luce (riflesso), l'ombelico della membrana timpanica (Fig. 1.8).

4. Sotto le pieghe del martello anteriore e posteriore, è visibile la parte allungata della membrana timpanica, sopra queste pieghe - la parte non allungata.

5. Sul timpano si distinguono 4 quadranti, che si ottengono dal disegno mentale di due linee, reciprocamente perpendicolari. Una linea è tracciata lungo l'impugnatura del martello, l'altra è tracciata perpendicolarmente ad essa attraverso il centro (umbone) della membrana timpanica e l'estremità inferiore dell'impugnatura del martello. I quadranti risultanti sono chiamati anteroposteriore e posteriore superiore, anteroposteriore e posteriore inferiore (Fig. 1.8).

Riso. 1.8. Diagramma della membrana timpanica:

Riso. 1.8. Diagramma della membrana timpanica:

I - quadrante anteroposteriore; II - quadrante anteroinferiore; III - quadrante inferiore posteriore; IV - quadrante posteriore superiore

Pulizia del canale uditivo esterno. La pulizia viene eseguita a secco o a risciacquo. Per il lavaggio a secco, un piccolo batuffolo di cotone viene avvolto attorno a una sonda auricolare filettata in modo che la punta della sonda sia soffice, a forma di pennello. Il batuffolo di cotone sulla sonda viene leggermente inumidito in vaselina, inserito nel canale uditivo esterno durante l'otoscopia e il cerume in esso contenuto viene rimosso.

Per sciacquare il condotto uditivo, l'acqua calda viene aspirata nella siringa di Janet (in modo che non ci sia irritazione dell'apparato vestibolare), un vassoio a forma di rene viene posizionato sotto l'orecchio del paziente, la punta della siringa viene inserita nella parte iniziale di l'auditorio esterno

passaggio, dopo aver precedentemente tirato su e indietro il padiglione auricolare, e dirigere un flusso di fluido lungo la parete posteriore superiore del condotto uditivo. La pressione sullo stantuffo della siringa deve essere delicata. Se il risciacquo ha esito positivo, i pezzi di cerume cadranno nella vaschetta con l'acqua.

Dopo il risciacquo, è necessario rimuovere l'acqua rimanente, questo viene fatto usando una sonda con un batuffolo di cotone avvolto su di essa. Se si sospetta una perforazione della membrana timpanica, il lavaggio dell'orecchio è controindicato a causa del pericolo di causare infiammazione nell'orecchio medio.

Studio della funzione dei tubi uditivi. Lo studio della funzione di ventilazione del tubo uditivo si basa sul soffiare attraverso il tubo e ascoltare i suoni dell'aria che lo attraversa. A tale scopo, è necessario uno speciale tubo elastico (gomma) con inserti auricolari ad entrambe le estremità (otoscopio), un bulbo di gomma con un'oliva all'estremità (palloncino di Politzer), un set di cateteri auricolari di varie dimensioni - dal numero 1 al numero 6.

Vengono eseguiti 5 modi di soffiare il tubo uditivo in sequenza. La capacità di eseguire questo o quel metodo consente di determinare il grado I, II, III, IV o V della permeabilità del tubo. Quando si esegue lo studio, un'estremità dell'otoscopio viene posizionata nel canale uditivo esterno del soggetto, l'altra - nel medico. Attraverso l'otoscopio, il medico ascolta il rumore dell'aria che passa attraverso il tubo uditivo.

Assaggia con un sorso vuoto consente di determinare la pervietà del tubo uditivo quando si esegue un movimento di deglutizione. Quando si apre il lume del tubo uditivo, il medico attraverso l'otoscopio sente un caratteristico leggero rumore o crepitio.

La via di Toynbee. Anche questo è un movimento di deglutizione, però, eseguito dal soggetto con la bocca e il naso chiusi. Quando si esegue lo studio, se il tubo è passabile, il paziente avverte una spinta nelle orecchie e il medico sente il caratteristico suono dell'aria che passa.

La via Valsalva. All'esaminato viene chiesto di fare un respiro profondo, quindi eseguire un'espirazione potenziata (gonfiaggio) con la bocca e il naso ben chiusi. Sotto la pressione dell'aria espirata, i tubi uditivi si aprono e l'aria entra con forza nella cavità timpanica, che è accompagnata da un leggero crepitio, che l'esaminato sente, e il medico ascolta il rumore caratteristico attraverso l'otoscopio. Se la pervietà del tubo uditivo è compromessa, l'esperimento di Valsalva fallisce.

Riso. 1.9. Soffiare i tubi uditivi, secondo Politzer

Riso. 1.9. Soffiare i tubi uditivi, secondo Politzer

La via di Politzer(fig. 1.9). Un palloncino per l'orecchio viene inserito nel vestibolo della cavità nasale a destra e viene tenuto con il secondo dito della mano sinistra e l'ala sinistra del naso viene premuta contro il setto nasale con il primo dito. Un'oliva dell'otoscopio viene introdotta nel canale uditivo esterno del paziente e la seconda nell'orecchio del medico e al paziente viene chiesto di pronunciare le parole "vapore", "uno, due, tre". Al momento della pronuncia del suono vocale, il palloncino viene schiacciato con quattro dita della mano destra, mentre il 1 ° dito funge da supporto. Al momento del soffio quando si pronuncia un suono vocale, il palato molle devia posteriormente e separa il rinofaringe. L'aria entra nella cavità chiusa del rinofaringe e preme uniformemente su tutte le pareti; Parte dell'aria passa con forza nelle aperture faringee dei tubi uditivi, che è determinata dal suono caratteristico udito attraverso l'otoscopio. Quindi, allo stesso modo, ma solo attraverso la metà sinistra del naso, si esegue il soffiaggio, secondo Politzer, del tubo uditivo sinistro.

Soffiare i tubi uditivi attraverso il catetere auricolare. Innanzitutto, l'anestesia della mucosa nasale viene eseguita con uno degli anestetici (soluzione al 10% di lidocaina, soluzione al 2% di dicaina). Le olive dell'otoscopio vengono inserite nell'orecchio del medico e nell'orecchio del soggetto. Il catetere viene preso nella mano destra, come una penna per scrivere. Con la rinoscopia anteriore, il catetere viene fatto passare lungo il fondo delle strisce

con il becco fino alla parete posteriore del rinofaringe. Quindi il catetere viene girato verso l'interno di 90 ° e tirato verso se stesso fino al momento in cui il suo becco tocca l'apri. Successivamente, il becco del catetere viene delicatamente ruotato verso il basso e ulteriormente di circa 120 ° ancora verso l'orecchio in esame in modo che l'anello del catetere (e quindi il becco) sia rivolto approssimativamente all'angolo esterno dell'occhio del lato esaminato. Il becco entra nell'apertura faringea del tubo uditivo, che, di regola, si sente con le dita (Fig. 1.10). L'oliva del palloncino viene inserita nella campana del catetere e si schiaccia facilmente. Quando l'aria passa attraverso il tubo uditivo, si sente del rumore.

Riso. 1.10. Cateterismo della tromba di Eustachio

Riso. 1.10. Cateterismo della tromba di Eustachio

Se tutti i test vengono eseguiti con esito positivo, la pervietà del tubo uditivo viene valutata dal grado I, se è possibile ottenere un risultato positivo solo con il cateterismo, la pervietà del tubo viene valutata dal grado V.

Insieme alla funzione di ventilazione del tubo uditivo, la sua funzione di drenaggio. Quest'ultimo è valutato dal tempo di ingresso passivo di varie sostanze liquide dalla cavità timpanica nel rinofaringe. L'aspetto di una sostanza nel rinofaringe viene registrato durante l'endoscopia dell'apertura faringea del tubo uditivo (per questo vengono utilizzati coloranti,

ad esempio blu di metilene); secondo il gusto del paziente (test con saccarina) o mediante esame radiografico con contrasto del tubo uditivo. Con una buona funzione di drenaggio del tubo uditivo, la sostanza utilizzata è nel rinofaringe dopo 8-10 minuti, con soddisfacente - dopo 10-25 minuti, con insoddisfacente - dopo più di 25 minuti.

Fase III. Metodi diagnostici radiologici. Per la diagnosi delle malattie dell'orecchio, la radiografia delle ossa temporali è ampiamente utilizzata; i più comuni sono tre stili speciali: secondo Schüller, Mayer e Stenvers. In questo caso, le radiografie di entrambe le ossa temporali vengono eseguite contemporaneamente. La condizione principale per la radiografia tradizionale delle ossa temporali è la simmetria dell'immagine, la cui assenza porta a errori diagnostici.

Radiografia piana laterale delle ossa temporali, secondo Schüller(Fig. 1.11), consente di identificare la struttura del processo mastoideo. Nelle radiografie sono chiaramente visibili le cellule cave e periantrali, il tetto della cavità timpanica e la parete anteriore del seno sigmoideo sono chiaramente definiti. Secondo queste immagini, si può giudicare il grado di pneumatizzazione del processo mastoideo, è visibile la distruzione dei ponti ossei tra le cellule, caratteristica della mastoidite.

Proiezione assiale, secondo Mayer(Fig. 1.12), permette in maniera più netta che nella proiezione secondo Schüller, di far risaltare le pareti ossee del condotto uditivo esterno, la cavità del timpano e le cellule mastoidee. L'espansione della cavità attico-antrale con confini chiari indica la presenza di colesteatoma.

Proiezione obliqua, secondo Stenvers(fig. 1.13). Con il suo aiuto vengono visualizzati la parte superiore della piramide, il labirinto e il canale uditivo interno. Di grande importanza è la capacità di valutare le condizioni del canale uditivo interno. Quando si diagnostica il neuroma del nervo vestibolare cocleare (VIII), viene valutata la simmetria dei canali uditivi interni, a condizione che la posa dell'orecchio destro e sinistro sia identica. La posa è anche informativa nella diagnosi delle fratture trasversali della piramide, che sono più spesso una delle manifestazioni di una frattura longitudinale della base del cranio.

Le strutture dell'osso temporale e dell'orecchio sono visualizzate più chiaramente mediante TC e RM.

Tomografia computerizzata (TC). Viene eseguito in proiezioni assiali e frontali con uno spessore della fetta di 1-2 mm. CT consente

Riso. 1.11. Radiografia normale delle ossa temporali nella disposizione di Schüller: 1 - articolazione temporomandibolare; 2 - canale uditivo esterno; 3 - canale uditivo interno; 4 - grotta mastoide; 5 - cellule periantrali; 6 - cellule dell'apice del processo mastoideo; 7 - la superficie anteriore della piramide

Riso. 1.11. Radiografia normale delle ossa temporali nella disposizione di Schüller: 1 - articolazione temporomandibolare; 2 - canale uditivo esterno; 3 - canale uditivo interno; 4 - grotta mastoide; 5 - cellule periantrali; 6 - cellule dell'apice del processo mastoideo; 7 - la superficie anteriore della piramide

Riso. 1.12. Radiografia normale delle ossa temporali nell'imballaggio, secondo Mayer: 1 - cellule del processo mastoideo; 2 - antro; 3 - la parete anteriore del condotto uditivo; 4 - articolazione temporomandibolare; 5 - canale uditivo interno; 6 - il nucleo del labirinto; 7 - confine seno; 8 - apice del processo mastoideo

Riso. 1.12. Radiografia normale delle ossa temporali nell'imballaggio, secondo Mayer: 1 - cellule del processo mastoideo; 2 - antro; 3 - la parete anteriore del condotto uditivo; 4 - articolazione temporomandibolare; 5 - canale uditivo interno; 6 - il nucleo del labirinto; 7 - confine seno; 8 - apice del processo mastoideo

Riso. 1.13. Raggi X delle ossa temporali in accatastamento, secondo Stenvers:

Riso. 1.13. Raggi X delle ossa temporali in accatastamento, secondo Stenvers:

1 - canale uditivo interno; 2 - ossicini uditivi; 3 - mastoide

Riso. 1.14. La tomografia computerizzata dell'osso temporale è normale

Riso. 1.14. La tomografia computerizzata dell'osso temporale è normale

identificare sia i cambiamenti ossei che quelli dei tessuti molli. In presenza di colesteatoma, questo studio consente di determinarne con grande precisione la distribuzione, di stabilire la fistola del canale semicircolare, la carie del martello, l'incudine. La TC dell'osso temporale è sempre più utilizzata nella diagnosi delle malattie dell'orecchio (Fig. 1.14).

Risonanza magnetica(MRI) presenta vantaggi rispetto alla tomografia computerizzata nella rilevazione dei tessuti molli

formazioni, diagnosi differenziale di alterazioni infiammatorie e tumorali. Questo è il metodo di scelta nella diagnosi del neuroma dell'VIII nervo.

1.4.1. Studio delle funzioni dell'analizzatore uditivo

A seconda dei compiti che devono affrontare il medico, la quantità di ricerche eseguite può essere diversa. Le informazioni sullo stato dell'udito sono necessarie non solo per diagnosticare le malattie dell'orecchio e risolvere la questione del metodo di trattamento conservativo e chirurgico, ma anche per la selezione e la selezione professionale di un apparecchio acustico. È molto importante studiare l'udito nei bambini al fine di identificare precocemente le disabilità uditive.

Reclami e anamnesi. In tutti i casi, lo studio inizia con un chiarimento denunce, contestazioni. La perdita dell'udito può essere unilaterale o bilaterale, permanente, progressiva o accompagnata da deterioramento e miglioramento periodici. Sulla base dei reclami, viene approssimativamente stimato il grado di perdita dell'udito (la comunicazione è difficile al lavoro, a casa, in un ambiente rumoroso, durante l'eccitazione), la presenza e la natura del rumore soggettivo nelle orecchie, l'autofonia, la sensazione di traboccamento di liquido nell'orecchio, ecc. è determinato.

anamnesi suggerisce la causa della perdita dell'udito e dell'acufene, i cambiamenti nell'udito nella dinamica della malattia, la presenza di malattie concomitanti che colpiscono l'udito, per chiarire i metodi applicati di trattamento conservativo e chirurgico per la perdita dell'udito e la loro efficacia.

Ricerca dell'udito con l'aiuto della parola. Dopo aver identificato i reclami e raccolto l'anamnesi, viene eseguito un test dell'udito vocale, percezione del sussurro e del discorso colloquiale.

Il paziente viene posto ad una distanza di 6 m dal medico; l'orecchio da esaminare deve essere rivolto verso il medico, e l'assistente chiude quello opposto, premendo con forza il trago sull'apertura del condotto uditivo esterno con il II dito, mentre il III dito strofina leggermente il II, che crea un fruscio suono che soffoca questo orecchio, escludendo l'udito (Fig.1.15) ...

Al candidato viene spiegato che deve ripetere ad alta voce le parole che ha sentito. Per escludere la lettura delle labbra, il paziente non deve guardare verso il medico. In un sussurro, usando l'aria rimasta nei polmoni dopo un'espirazione non forzata, il medico pronuncia parole con suoni bassi (numero, buco, mare, albero, erba, finestra, ecc.), Quindi

Riso. 1.15. Test dell'acuità uditiva nel sussurrare e nel discorso colloquiale: a - esperimento di Weber; b - Esperimento di Zelle

Riso. 1.15. Test dell'acuità uditiva nel sussurrare e nel discorso colloquiale: a - esperimento di Weber; b - Esperimento di Zelle

le parole con suoni alti sono acuti (bosco, già, zuppa di cavoli, lepre, ecc.). I pazienti con lesioni dell'apparato conduttore del suono (ipoacusia conduttiva) sentono peggio i suoni bassi. Al contrario, in caso di alterata percezione del suono (ipoacusia neurosensoriale), l'udito per i suoni alti peggiora.

Se il soggetto non sente da una distanza di 6 m, il medico accorcia la distanza di 1 m e riesamina l'udito. Questa procedura viene ripetuta finché il soggetto non sente tutte le parole pronunciate. Normalmente, quando si studia la percezione del sussurro, una persona sente suoni bassi da una distanza di almeno 6 me suoni alti - 20 m.

Lo studio del discorso colloquiale viene effettuato secondo le stesse regole. I risultati dello studio sono registrati nel passaporto uditivo.

Ricerca con diapason - il passo successivo nella valutazione dell'udito.

Studio della conduzione dell'aria. Per questo, utilizzare i diapason C 128 e C 2048. Lo studio inizia con un diapason a bassa frequenza Tenendo il diapason per lo stelo con due dita,

il colpo delle mascelle sul tenore del palmo lo fa esitare. Il diapason C 2048 viene messo in vibrazione premendo bruscamente le ganasce con due dita o facendo clic su un chiodo.

Il diapason acustico viene portato nel canale uditivo esterno a una distanza di 0,5 cm e tenuto in modo tale che i rami vibri nel piano dell'asse del canale uditivo. Iniziando il conto alla rovescia dal momento in cui viene colpito il diapason, il tempo durante il quale il paziente sente il suo suono viene misurato con un cronometro. Dopo che il soggetto smette di sentire il suono, il diapason viene rimosso dall'orecchio e nuovamente avvicinato, senza eccitarlo di nuovo. Di norma, dopo una tale distanza dall'orecchio del diapason, il paziente sente un suono per qualche secondo in più. L'ultima volta è contrassegnata con l'ultima risposta. Allo stesso modo, viene effettuato uno studio con un diapason C 2048, viene determinata la durata della percezione del suo suono attraverso l'aria.

Studio della conduzione ossea. La conduzione ossea viene esaminata con un diapason C 128. Ciò è dovuto al fatto che la vibrazione di un diapason con una frequenza più bassa viene percepita dalla pelle e un diapason con una frequenza più alta viene ascoltata attraverso l'aria dall'orecchio.

Il diapason acustico C 128 è posizionato perpendicolarmente alla gamba sulla piattaforma del processo mastoideo. Anche la durata della percezione viene misurata con un cronometro, contando il tempo dal momento in cui il diapason viene eccitato.

Se la conduzione del suono è disturbata (ipoacusia conduttiva), la percezione dell'aria di un diapason C 128 dal suono basso peggiora; quando si esamina la conduzione ossea, il suono si sente più a lungo.

La violazione della percezione attraverso l'aria di un diapason alto C 2048 è accompagnata principalmente da danni alla percezione del suono.

apparato (ipoacusia neurosensoriale). La durata del suono di C 2048 attraverso l'aria e l'osso è proporzionalmente ridotta, sebbene il rapporto di questi indicatori rimanga, come nella norma, 2: 1.

Qualitativo test diapason effettuato ai fini della diagnosi differenziale espressa della lesione delle parti conduttrici o percettrici del suono dell'analizzatore uditivo. Per questo, vengono effettuati esperimenti Rinne, Weber, Jelle, Federice, durante l'esecuzione, viene utilizzato un diapason C 128.

L'esperienza di Rinne Consiste nel confrontare la durata della conduzione aerea e ossea. Il diapason acustico C 128 è posizionato con la sua gamba nel sito del processo mastoideo. Dopo la cessazione della percezione del suono lungo l'osso, il diapason, senza eccitarsi, viene portato nel canale uditivo esterno. Se il soggetto continua a sentire il suono di un diapason nell'aria, l'esperienza di Rinne è considerata positiva (R +). Se il paziente, dopo la cessazione del suono del diapason sul processo mastoideo, non lo sente nel canale uditivo esterno, l'esperienza di Rinne è negativa (R-).

Con un'esperienza di Rinne positiva, la conduttività dell'aria del suono è 1,5-2 volte superiore a quella dell'osso, con una negativa - viceversa. L'esperienza positiva di Rinne è osservata nella norma, negativa - con la sconfitta dell'apparato di conduzione del suono, ad es. con ipoacusia conduttiva.

Quando l'apparato percettivo è danneggiato (cioè con ipoacusia neurosensoriale), la conduzione dei suoni attraverso l'aria, come in condizioni normali, prevale sulla conduzione ossea. Tuttavia, allo stesso tempo, la durata della percezione di un diapason suonante sia per conduzione aerea che ossea è inferiore al normale, quindi l'esperienza di Rinne rimane positiva.

L'esperienza di Weber (W). Può essere utilizzato per valutare la lateralizzazione del suono. Un diapason acustico C 128 è attaccato al vertice del soggetto in modo che la gamba si trovi al centro della testa (vedi Fig. 1.15 a). Le ganasce del diapason dovrebbero oscillare sul piano frontale. Normalmente, il soggetto sente il suono di un diapason al centro della testa o ugualmente in entrambe le orecchie (norma<- W ->). Con un danno unilaterale all'apparato di conduzione del suono, il suono viene lateralizzato nell'orecchio interessato (ad esempio, a sinistra W -> ), con danno unilaterale all'apparato di ricezione del suono (ad esempio, a sinistra), il suono viene lateralizzato nell'orecchio sano (in questo caso, a destra<-

Con l'ipoacusia conduttiva bilaterale, il suono sarà lateralizzato verso l'orecchio che sente peggio, con l'udito neurosensoriale bilaterale - verso l'orecchio che sente meglio.

Esperimento di Jelle (G). Il metodo consente di identificare una violazione della conduzione del suono associata all'immobilità della staffa nella finestra del vestibolo. Questo tipo di patologia si osserva, in particolare, con l'otosclerosi.

Il diapason sonoro è attaccato alla corona e allo stesso tempo l'aria nel canale uditivo esterno viene addensata con un imbuto pneumatico (vedi Fig. 1.15 b). Al momento della compressione, il soggetto con udito normale avvertirà una diminuzione della percezione, che è associata a un deterioramento della mobilità del sistema di conduzione del suono dovuto alla pressione della staffa nella nicchia della finestra del vestibolo - l'esperienza di Zhelle è positivo (G +).

Con l'immobilità della staffa, non si verificherà alcun cambiamento nella percezione al momento dell'ispessimento dell'aria nel canale uditivo esterno - l'esperienza di Zhelle è negativa (G-).

L'esperienza di Federici (F). Consiste nel confrontare la durata della percezione del diapason sonoro C 128 dal processo mastoideo e dal trago quando ostruisce il canale uditivo esterno. Dopo la cessazione del suono sul processo mastoideo, il diapason viene posizionato con il piede sul trago.

Normalmente e con una percezione sonora alterata, l'esperienza di Federici è positiva, ad es. il suono di un diapason dal trago è percepito più a lungo, e se la conduzione del suono è disturbata, è negativo (F-).

Pertanto, l'esperienza di Federici, insieme ad altri test, consente di differenziare l'ipoacusia trasmissiva e neurosensoriale.

La presenza di rumore soggettivo (SN) e i risultati dello studio dell'udito con sussurro (SR) e discorso colloquiale (RR), nonché diapason vengono inseriti nel passaporto uditivo. Di seguito è riportato un esempio del passaporto uditivo di un paziente con ipoacusia conduttiva del lato destro (Tabella 1.1).

Conclusione. C'è una perdita dell'udito a destra come disturbo della conduzione del suono.

Questi metodi consentono di valutare in modo completo l'acuità dell'udito, mediante la percezione dei singoli toni (frequenze) per determinare la natura e il livello del suo danno in varie malattie. L'uso di apparecchiature elettroacustiche consente di dosare la forza dello stimolo sonoro in unità generalmente accettate - decibel (dB), di studiare l'udito in pazienti con grave ipoacusia e di utilizzare test diagnostici.

L'audiometro è un generatore di suoni elettrico che consente di trasmettere suoni (toni) relativamente chiari sia attraverso l'aria che attraverso l'osso. Un audiometro clinico esamina le soglie uditive nell'intervallo da 125 a 8000 Hz. Oggi sono comparsi gli audiometri che consentono di studiare l'udito in una gamma di frequenze estesa - fino a 18.000-20.000 Hz. Con il loro aiuto, l'audiometria viene eseguita in una gamma di frequenze estesa fino a 20.000 Hz per via aerea. Convertendo l'attenuatore, il segnale audio fornito può essere amplificato fino a 100-120 dB per studi aerei e fino a 60 dB per studi a conduzione ossea. Il volume viene solitamente regolato in passi di 5 dB, in alcuni audiometri - in passi più frazionari, a partire da 1 dB.

Da un punto di vista psicofisiologico, i vari metodi audiometrici si dividono in soggettivo e oggettivo.

Tecniche audiometriche soggettive trovare la più ampia applicazione nella pratica clinica. Si basano su

sentimenti soggettivi del paziente e su una risposta cosciente, a seconda della sua volontà. L'audiometria oggettiva, o riflessa, si basa sulle risposte riflesse, incondizionate e condizionate del soggetto, che sorgono nel corpo quando sono esposte al suono e non dipendono dalla sua volontà.

Tenendo conto del tipo di stimolo utilizzato nello studio dell'analizzatore del suono, si distinguono metodi soggettivi come la soglia tonale e l'audiometria soprasoglia, un metodo per studiare la sensibilità uditiva agli ultrasuoni e l'audiometria vocale.

Audiometria tonale c'è una soglia e una soprasoglia.

Audiometria della soglia di tono eseguita al fine di determinare le soglie di percezione dei suoni di varie frequenze durante la conduzione aerea e ossea. Per mezzo di telefoni aerei e ossei, viene determinata la sensibilità di soglia dell'organo uditivo alla percezione di suoni di varie frequenze. I risultati dello studio vengono inseriti in un'apposita griglia, denominata "audiogramma".

L'audiogramma è una rappresentazione grafica della soglia uditiva. L'audiometro è progettato per indicare la perdita dell'udito in decibel rispetto al normale. Le soglie uditive normali per i suoni di tutte le frequenze sia per la conduzione aerea che ossea sono contrassegnate da una linea zero. Pertanto, l'audiogramma della soglia tonale consente innanzitutto di determinare l'acuità dell'udito. Dalla natura delle curve di soglia della conduzione aerea e ossea e dalla loro relazione, è possibile ottenere una caratteristica qualitativa dell'udito del paziente, ad es. stabilire se c'è una violazione conduzione del suono, percezione del suono o misto(combinato) la sconfitta.

In violazione della conduzione del suono sull'audiogramma si nota un aumento delle soglie uditive per la conduzione aerea, principalmente nella fascia delle frequenze basse e medie e, in misura minore, alte. Le soglie uditive per la conduzione ossea rimangono vicine alla normalità, tra le curve di soglia dell'osso e della conduzione aerea c'è un significativo cosiddetto rottura dell'osso aereo(riserva lumache) (Fig. 1.16 a).

In percezione del suono alterata la conduzione aerea e ossea soffre nella stessa misura, il gap osso-aria è praticamente assente. Nelle fasi iniziali, la percezione dei toni alti soffre principalmente, e in futuro questa è una violazione

si manifesta a tutte le frequenze; si notano le interruzioni delle curve di soglia, cioè mancanza di percezione a determinate frequenze (Fig. 1.16 b).

Misto, o combinati, perdita dell'udito caratterizzato dalla presenza sull'audiogramma di segni di alterata conduzione del suono e percezione del suono, ma tra loro rimane il traferro osso-aria (Fig. 1.16 c).

L'audiometria a soglia tonale consente di determinare la lesione delle parti conduttrici o percettrici del suono dell'analizzatore uditivo solo nella sua forma più generale, senza uno specifico

Riso. 1.16. Audiogramma in caso di violazione della conduzione del suono: a - forma conduttiva di perdita dell'udito; b - forma neurosensoriale di ipoacusia; c - forma mista di ipoacusia

Riso. 1.16. Audiogramma in caso di violazione della conduzione del suono: a - forma conduttiva di perdita dell'udito; b - forma neurosensoriale di ipoacusia; c - forma mista di ipoacusia

localizzazione. Il chiarimento della forma della perdita dell'udito viene eseguito utilizzando metodi aggiuntivi: audiometria soprasoglia, del parlato e del rumore.

Audiometria tonale soprasoglia. Progettato per identificare il fenomeno dell'aumento accelerato del volume (FUNG - nella letteratura domestica, il fenomeno del reclutamento, fenomeno del reclutamento- in letteratura straniera).

La presenza di questo fenomeno di solito indica un danno alle cellule recettoriali dell'organo a spirale, ad es. sulla lesione intraulitica (cocleare) dell'analizzatore uditivo.