Tumori maligni dei seni paranasali. Raggruppamento per fasi A quali medici rivolgersi in caso di Tumori maligni della mucosa della cavità nasale e dei seni paranasali

Fase 0 È N0 M0

Fase I T1 N0 M0

Fase II Т2 N0 M0

Stadio III T3 N0 M0

Fase IV Т4 N0, N1 M0

Qualsiasi m n2, n3 m0 Qualsiasi m Qualsiasi n m1 Tumori maligni della cavità nasale

I tumori maligni della cavità nasale sono rari (12,3%), approssimativamente uguali nelle donne e negli uomini, principalmente all'età di 50-80 anni. La durata della malattia dall'insorgenza dei primi sintomi all'ammissione dei pazienti per il trattamento è di 1 mese. fino a 1 anno. I pazienti associano la comparsa di segni patologici a ustioni, congelamento, traumi meccanici al viso e raffreddore. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti non può nominare alcuna causa evidente della malattia per loro.

I primi sintomi della malattia sono sangue dal naso e un graduale deterioramento della respirazione attraverso la metà del naso interessata. Ripetute epistassi unilaterali causano ansia nei pazienti e servono come motivo per andare dal medico.

La violazione della respirazione nasale è considerata dalla maggior parte dei pazienti come una manifestazione di raffreddore.

Al momento del ricovero in clinica, i principali sintomi della malattia sono: difficoltà a respirare attraverso la corrispondente metà del naso, deformità nasale, presenza di un tumore, sangue dal naso, secrezione patologica dalla cavità nasale. La malattia è generalmente unilaterale. Tipicamente, i pazienti con tumori della cavità nasale non avvertono dolore.

La diagnosi della malattia non causa difficoltà, poiché spesso è possibile pensare alla presenza di un tumore a metà del naso in base ai risultati di un esame esterno. La deformazione del naso esterno si manifesta con una sporgenza della parete laterale del vestibolo del naso, che sembra essere tesa, e si nota la levigatezza della piega naso-labiale.

Alla palpazione delle ossa nasali, non sono stati osservati cambiamenti distruttivi sul lato della parete esterna della cavità nasale. In un certo numero di pazienti, le neoplasie della cavità nasale non causano deformità facciali, ma sono facilmente rilevabili durante l'esame del vestibolo del naso o della rinoscopia.

La presenza di tumori diffusi che otturano la cavità interessata, la loro lieve vulnerabilità durante il sondaggio rendono difficile stabilire la crescita iniziale della neoplasia. Tutti i pazienti vengono sottoposti a esame radiografico della cavità nasale e dei seni paranasali.

Tumori maligni del seno mascellare

Questo gruppo di pazienti è il più numeroso (65,7%). Le donne sono leggermente più comuni tra i pazienti. I tumori maligni del seno mascellare si osservano all'età di 40-70 anni.

Le prime manifestazioni cliniche sono: dolore che si irradia ai denti, agli occhi, alla tempia; deformità facciale; sangue dal naso; congestione nasale; scarico patologico dal naso; sintomi oculari (lacrimazione, chemosi, gonfiore delle palpebre); gonfiore nella cavità orale; formazione del tumore sul collo.

Sintomi dei tumori del seno mascellare al momento del ricovero dei pazienti in clinica

Quando i pazienti entrano in clinica, di solito ci sono diversi sintomi della malattia.

La deformità facciale si manifesta con la presenza di una formazione simile a un tumore nella regione della parete anteriore del seno mascellare, uno spostamento verso l'alto del bulbo oculare, restringimento della fessura palpebrale, abbassamento dell'angolo della bocca e levigatezza del piega naso-labiale. Spesso c'è uno spostamento del naso esterno verso la mascella superiore inalterata.

La deformazione del palato duro si verifica quando la neoplasia si diffonde verso la parete inferiore del seno mascellare. Il tumore provoca l'infiltrazione del processo alveolare, che porta all'allentamento e alla perdita dei denti, alla protrusione del palato duro e, successivamente, all'ulcerazione della sua mucosa.

Il sintomo soggettivo più importante nei tumori maligni del seno mascellare è il dolore, che viene notato da quasi tutti i pazienti. Di solito il dolore è intenso, causando la massima sofferenza ai pazienti durante la notte.

I sintomi oculari - esoftalmo, spostamento verso l'alto del bulbo oculare, restringimento della fessura palpebrale, lacrimazione, chemosi, gonfiore delle palpebre - sono anche tra le manifestazioni più eclatanti di questa malattia.

Un aumento dei linfonodi regionali si osserva solo nel 20% dei pazienti.

Le radiografie semplici della cavità nasale e dei seni paranasali in tutti i pazienti hanno mostrato un intenso oscuramento del seno mascellare sul lato della lesione, distruzione della parete mediale del seno mascellare, violazione dell'integrità della parete inferiore dell'orbita, diminuzione della trasparenza e altri seni paranasali sul paziente, e spesso sul lato opposto.

Tumori maligni del labirinto etmoidale

I tumori maligni del labirinto etmoidale costituiscono il 2° gruppo più numeroso di pazienti - 27,4%. Questa localizzazione è approssimativamente ugualmente comune negli uomini e nelle donne. I tumori maligni del labirinto etmoidale sono più comuni nei giovani (40-50 anni) rispetto ai pazienti affetti da neoplasie del seno mascellare.

stabilire che la difficoltà a respirare attraverso il naso, una diminuzione o assenza di odore sul lato della lesione e una violazione della secrezione della mucosa della cavità nasale sono i sintomi iniziali più comuni di neoplasie di questa localizzazione. Tra i segni caratteristici dovrebbe includere anche epistassi unilaterali ripetuti, lacrimazione

Sintomi di tumori del labirinto etmoidale al momento del ricovero dei pazienti in clinica

È consentito un attento interrogatorio dei pazienti.

Difficoltà nella respirazione nasale di vario grado, fino al completo arresto della funzione respiratoria e alla mancanza di olfatto sul lato della lesione, sono dovute alla presenza di tumori che crescono dal labirinto etmoidale nella cavità nasale. Nella stragrande maggioranza dei pazienti, i tumori sono di dimensioni considerevoli, di norma riempiono l'intera metà della cavità nasale.

Il cambiamento nella secrezione si manifesta con la presenza di secrezione mucosa, meno spesso mucopurulenta dal naso, a volte con una mescolanza di sangue. Alcuni pazienti, insieme a questo, hanno un odore sgradevole dal naso.

La deformazione della parete laterale del naso e i sintomi oculari nei tumori maligni del labirinto etmoidale si osservano quando il tumore si diffonde oltre il seno a seguito della distruzione delle placche ossee che separano il labirinto etmoidale dall'orbita e dalla cavità nasale.

Il mal di testa è permanente e di solito non ha una localizzazione specifica. Meno comunemente, il dolore è localizzato nella regione della radice del naso o dell'orbita. Il dolore non è molto intenso e non si irradia.

L'ingrossamento dei linfonodi regionali è raro. Si trovano sotto forma di una catena lungo il fascio neurovascolare del collo sul lato dello sviluppo del tumore, hanno una consistenza morbida, dimensioni relativamente piccole, sono facilmente spostabili alla palpazione e sono indolori.

Sulle radiografie viene determinato un oscuramento omogeneo del labirinto etmoidale e della cavità nasale di vari gradi di intensità, raramente - distruzione della parete laterale del labirinto etmoidale. Insieme a questo, c'è un oscuramento di altri seni paranasali sia sul lato della lesione che sul lato opposto, che è associato alla diffusione del tumore.

Tumori maligni del seno frontale

I tumori maligni del seno frontale sono rari (4,6%).

Pazienti di sesso femminile, di età compresa tra 58 e 83 anni. Le principali lamentele al momento del ricovero: cambiamento nella posizione del bulbo oculare sul lato del tumore, mal di testa moderato, gonfiore della palpebra superiore.

I tumori maligni del seno frontale nelle prime fasi del loro sviluppo sono asintomatici. I pazienti cercano aiuto solo quando il tumore va oltre il seno interessato, causando deformità facciali, sintomi oculari. Non c'è dolore intenso, nonostante le grandi dimensioni della neoplasia (T3). La diagnosi differenziale di un tumore maligno con altre malattie del seno frontale non è facile. Solo durante l'operazione la diagnosi è stabilita definitivamente.

Valore pratico dei metodi per la diagnosi dei tumori maligni del naso e dei seni paranasali

La diagnosi di tumori avanzati (T3 e T4) nella maggior parte dei casi non è difficile. Le maggiori difficoltà sorgono con i cosiddetti tumori maligni "chiusi" dei seni paranasali, cioè non oltre il seno interessato (T1 e T2).

Secondo la radiografia del sondaggio, durante questo periodo della malattia, si può rilevare solo una diminuzione della pneumatizzazione o la presenza di un'ombra patologica nel lume del seno interessato. Non è possibile determinare la natura del processo patologico.

La radiografia a contrasto dovrebbe essere considerata più preziosa negli stadi 1 e 2 della malattia, il che consente di sospettare o escludere una formazione simile a un tumore nel seno mascellare. Tuttavia, questo metodo non consente di giudicare la natura della formazione individuata. Pertanto, quando si diagnostica lo stadio iniziale della malattia, insieme ai dati radiografici, è importante un'anamnesi, volta a chiarire la dinamica dei "piccoli" sintomi della neoplasia: presenza o assenza di dolore, alterazione della respirazione nasale, alterazioni nella secrezione della mucosa della cavità nasale. Le informazioni ottenute dall'anamnesi forniscono motivi per un esame approfondito e completo del paziente per escludere o confermare un tumore maligno. In questo caso, possono essere utilizzati vari metodi diagnostici.

Anche la puntura del seno mascellare in combinazione con la diagnostica citologica non è di grande valore a causa del fatto che il tumore nelle fasi 1 e 2 del suo sviluppo è compatto e quindi è improbabile l'ingresso delle cellule tumorali nel fluido di lavaggio.

Il metodo della biopsia per aspirazione è di uso limitato a causa della difficoltà, e talvolta dell'impossibilità, della puntura mirata della neoplasia.

In considerazione di quanto sopra, l'antroscopia può essere di grande valore nella diagnosi delle neoplasie maligne dei seni mascellari negli stadi 1 e 2. Questo metodo, rispetto a quanto sopra, ha un vantaggio indiscutibile: consente di esaminare direttamente la cavità dei seni mascellari, determinare la natura del processo patologico in esso ed eseguire una biopsia. L'apertura endonasale del seno con l'ausilio di un trocar, che precede il suo esame diretto, non è un momento che complica particolarmente la biopsia. Se viene rilevato un tumore, tale apertura è abbastanza giustificata e, in assenza di una neoplasia, la creazione di una "finestra" sulla parete interna del seno mascellare è un momento che contribuisce alla risoluzione del processo infiammatorio in questo cavità.

La diagnosi di tumori maligni della cavità nasale e dei seni paranasali negli stadi III e IV non è difficile. In questi casi, come è noto, le manifestazioni cliniche sono così pronunciate che la diagnosi diventa evidente sulla base dell'interrogatorio e dell'esame del paziente.

Il valore della tradizionale radiografia e tomografia della cavità nasale e del SNP durante questo periodo della malattia è limitato a chiarire la diffusione del tumore agli organi e ai tessuti vicini, determinando la direzione predominante della crescita del tumore.

La tomografia computerizzata a raggi X (RCT) è un metodo molto prezioso per stabilire la prevalenza del processo sulle strutture ossee, che consente di identificare l'inizio della distruzione.

La TC consente la diagnostica computerizzata tra i tessuti molli e le formazioni liquide nel seno.

La risonanza magnetica (risonanza magnetica) è un metodo ancora più sensibile per diagnosticare le malattie dei seni paranasali, che consente di distinguere tra formazioni di tessuti molli (tumore) e liquide (cisti, polipi).

Cause di ammissione tardiva dei pazienti per il trattamento.

Si distinguono i seguenti motivi per l'abbandono della malattia: 1) qualificazione insufficiente dei medici in oncologia, esame incompleto e lungo dei pazienti ed errori nella diagnosi, 2) trattamento prematuro dei pazienti per aiuto, 3) decorso latente e oligosintomatico della malattia .

Il primo gruppo comprende pazienti che non hanno visto un medico per molto tempo, nonostante la presenza di congestione e secrezione patologica unilaterale dal naso, mal di testa e alcuni altri sintomi, considerandoli una manifestazione del comune raffreddore. Questi pazienti sono stati curati da soli o senza alcun trattamento fino alla comparsa dei sintomi dolorosi della malattia, che li ha costretti a consultare un medico.

Cause di diagnosi tardiva di tumori maligni di PN e SNP

Il secondo gruppo è rappresentato da pazienti che, con la comparsa di dolore, gonfiore della guancia, sintomi oculari, si sono rivolti a medici di numerose specialità: neuropatologi, oculisti, dentisti, terapisti.

Il terzo gruppo era costituito da pazienti che, con la comparsa di alcuni disturbi, si rivolgevano agli otorinolaringoiatri, ma questi ultimi interpretavano a lungo i sintomi del tumore come manifestazione di processi patologici di diversa natura.

Le osservazioni consentono di includere nel gruppo di "alto rischio" nella diagnosi di tumori maligni di PN e SNP, persone la cui professione è associata a una lunga permanenza in condizioni di lavoro sfavorevoli (cancerogeni chimici e fisici), con cattive abitudini domestiche, affetti da malattie croniche della cavità nasale e PN, feriti (meccanici, termici) in quest'area, nonché persone di età superiore ai 40 anni, indipendentemente dall'attività precedente.

Trattamento di pazienti con tumori maligni della cavità nasale e dei seni paranasali.

Il trattamento di questa localizzazione del cancro è combinato: radioterapia e chirurgia. Si sta esplorando la chemioterapia contro il cancro. Quando si sceglie un regime di trattamento combinato, si dovrebbe procedere dalla struttura istologica, dalla radiosensibilità della neoplasia. La maggior parte degli autori utilizza la gammaterapia preoperatoria e la chirurgia.

Le operazioni eseguite per le malattie oncologiche della cavità nasale e dei seni paranasali hanno le loro specificità, dovute alla localizzazione del campo chirurgico:

l'abbondante afflusso di sangue in assenza della possibilità di legatura dei vasi della mucosa e il sanguinamento del tessuto osseo nella ferita porta a una significativa perdita di sangue durante l'operazione;

una rete densa (sviluppata) di recettori nervosi, la cui irritazione può causare riflessivamente un disturbo emodinamico;

la possibilità di aspirazione di sangue, muco, pus, saliva, frammenti tumorali nei polmoni durante e dopo l'intervento chirurgico;

posizione generale (sul viso) del campo chirurgico, posizione degli anestetici e della ventilazione meccanica;

difficoltà nel monitorare lo svolgimento dell'anestesia e la tenuta del circuito respiratorio;

la necessità di un rapido ripristino di un'adeguata respirazione spontanea e riflessi protettivi.

Premedicazione.

Alla vigilia dell'operazione, la sera, all'interno sonniferi e un tranquillante benzodiazepinico (fenobarbital o sodio etaminal 100-200 ml + seduxen 5-10 mg o tazepam 10-20 mg).

Il giorno dell'operazione, 2 ore prima dell'inizio dell'operazione, al mattino, i pazienti ricevono gli stessi farmaci. 30 minuti. prima dell'anestesia IM seduxen 0,1-0,15 mg/kg, difenidramina 0,15 mg/kg o pipolfen 0,3 mg/kg e atropina 0,01 mg/kg.

La neuroleptanestesia è uno dei metodi più utilizzati di anestesia generale nella moderna oncochirurgia. Gli svantaggi di NLA sono: alte dosi di fentanil possono causare rigidità muscolare e depressione respiratoria nel periodo postoperatorio. Il droperidolo in grandi dosi contribuisce allo sviluppo di ipovolemia e ipotensione.

Un altro metodo di anestesia è l'ataractanalgesia, una combinazione di un analgesico narcotico e un atarattico (tranquillante benzodiazepinico).

IVL viene effettuato con una miscela di protossido di azoto e ossigeno in un rapporto di 1:1 o 2:1. Una condizione importante è la fissazione del tubo endotracheale. L'estubazione viene eseguita quando il paziente è completamente sveglio sullo sfondo di un'adeguata respirazione spontanea e sotto il controllo della pulsossimetria.

Interventi chirurgici per tumori maligni delle cavità nasali e dei seni paranasali.

La scelta dell'accesso al tumore è determinata dalla sua crescita e richiede un approccio individuale. Vengono utilizzate incisioni intraorali, esterne tipiche e modificate. Di solito viene utilizzata un'incisione di Moore (dal centro del sopracciglio lungo la parete laterale del naso fino alla narice, vengono resecati il processo dell'osso frontale, le ossa nasali e lacrimali, il processo frontale della mascella superiore, il tumore della cavità nasale diventa visibile, il tumore “nella sacca” viene isolato mediante incisione circolare della mucosa della cavità nasale, revisione del seno mascellare, asportazione di cellule etmoidali, apertura del seno sfenoidale per concomitante sinusite cronica ).

Con piccoli tumori (T 1-2), localizzati sul setto nasale, operazioni di Denker o Rouge.

Con danno bilaterale alla cavità nasale, viene utilizzata un'incisione di Preising.

L'incisione di Weber è preferita per i tumori del seno mascellare.

Schema di operabilità dei tumori maligni del seno mascellare stadio 111 (T3N0M0)

|

Prevalenza del tumore |

Volume dell'intervento chirurgico |

|

|

il tumore riempie l'intero seno, penetra nella cavità nasale | ||

|

seno lume, penetrazione del tumore nel labirinto etmoidale |

rimozione del mascellare superiore, labirinto etmoidale, revisione del seno sfenoidale, orbita, cavità nasale |

|

|

lume del seno, penetrazione nell'orbita |

rimozione del mascellare superiore, labirinto etmoidale, revisione del seno sfenoidale, orbita, cavità nasale |

|

|

lume del seno, penetrazione nei tessuti molli della guancia |

asportazione del mascellare superiore (senza scheletrizzazione), labirinto etmoidale, revisione del seno sfenoidale, orbita, cavità nasali |

|

|

lume del seno, penetrazione del tumore nella fossa pterigopalatina |

rimozione del mascellare superiore, labirinto etmoidale, revisione del seno sfenoidale, orbita, cavità nasale, rimozione del tumore dalla fossa pterigopalatina |

|

|

lume del seno, germinazione del palato duro del lato colpito |

rimozione del mascellare superiore, labirinto etmoidale, revisione del seno sfenoidale, orbita, cavità nasale |

|

|

lume del seno, germinazione dell'osso zigomatico |

asportazione del mascellare superiore con resezione dell'osso zigomatico, labirinto etmoidale, revisione del seno sfenoidale, orbita, cavità nasali |

Schema di operabilità dei tumori maligni del seno mascellare 1vstadi (T4N0M0)

|

La prevalenza del tumore | ||

|

lume del seno, germinazione nei tessuti molli della guancia |

rimozione della mascella superiore (con tessuti molli della guancia), labirinto etmoidale, revisione del seno sfenoidale, orbita, cavità nasale |

|

|

lume del seno, germinazione del palato duro e processo alveolare della mascella superiore del lato opposto |

asportazione del mascellare superiore (con resezione del palato duro e processo alveolare del lato opposto), labirinto etmoidale, revisione del seno sfenoidale, orbita, cavità nasali |

|

|

lume del seno, invasione del tumore nell'orbita | ||

|

lume del seno, invasione tumorale nell'orbita, nella cavità cranica e nella base del cranio | ||

|

lume del seno, invasione del tumore nella fossa pterigopalatina |

il trattamento chirurgico non è indicato |

|

|

lume del seno, invasione del tumore nel rinofaringe |

il trattamento chirurgico non è indicato |

|

|

lume del seno, invasione del tumore nell'orofaringe |

il trattamento chirurgico non è indicato |

|

|

lume del seno, transizione del tumore alla mascella inferiore |

il trattamento chirurgico non è indicato |

Schema di operabilità dei tumori maligni del labirinto cribriforme stadio 111 (T3N0M0)

|

La prevalenza del tumore |

Il volume dell'intervento chirurgico |

|

|

il tumore distrugge il labirinto etmoidale, penetra nella cavità nasale |

narice |

|

|

distrugge il labirinto etmoidale, la parete laterale del naso |

rimozione del labirinto etmoidale, revisione dei seni mascellari, sfenoidali, orbita |

|

|

distrugge il labirinto etmoide, penetra nel rinofaringe |

rimozione del labirinto etmoidale, revisione dei seni mascellari, sfenoidali, orbita |

|

|

distrugge il labirinto etmoidale, penetra nel seno mascellare |

rimozione del labirinto etmoidale, revisione dei seni mascellari, sfenoidali, orbita |

|

|

distrugge il labirinto reticolare, penetrando nell'orbita |

asportazione del labirinto etmoidale, revisione dei seni mascellari, sfenoidali, orbite |

|

|

il tumore distrugge il labirinto etmoidale, penetra nel seno frontale |

asportazione del labirinto etmoidale, apertura del seno frontale, revisione dei seni mascellari, sfenoidali, orbite oculari |

|

|

il tumore distrugge il labirinto etmoidale, penetra nel seno dell'osso sfenoidale |

rimozione del labirinto etmoidale, revisione dell'orbita, seni mascellari, sfenoidali |

Schema di operabilità dei tumori maligni del labirinto cribriforme 1vstadi (T4N0M0)

|

La prevalenza del tumore |

Il volume dell'intervento chirurgico |

|

|

distrugge il labirinto reticolare, cresce nell'orbita |

exenteration orbito-sinuale secondo Golovin |

|

|

distrugge il labirinto etmoide, cresce nella fossa cranica anteriore |

operazione non mostrata |

|

|

distrugge il labirinto etmoidale, cresce sulla base del cranio |

operazione non mostrata |

|

|

distrugge il labirinto reticolare, cresce nel seno frontale con la distruzione delle sue pareti |

rimozione del labirinto etmoidale, pareti del seno frontale, esposizione della dura madre della fossa cranica anteriore, revisione del seno sfenoidale, orbita |

|

|

distrugge il labirinto etmoide, cresce nel rinofaringe |

operazione non mostrata |

il terzo stadio del processo blastomatoso può essere caratterizzato sia dalla penetrazione che dalla germinazione del tumore nelle regioni anatomiche vicine. La germinazione richiede l'ampliamento dei confini dell'intervento chirurgico.

nel determinare indicazioni e controindicazioni per il trattamento chirurgico come fase della terapia combinata, è necessario tenere conto non solo del fatto della distruzione di alcune pareti del seno interessato, ma anche del grado di coinvolgimento delle strutture anatomiche circostanti nel processo patologico e la possibilità associata di eseguire un'operazione radicale.

metastasi regionali: metastasi singole, piccole, mobili - viene eseguita l'escissione guaina-fasciale del tessuto del collo; con metastasi multiple e significative, viene eseguita l'operazione di Crile.

Tumori della cavità nasale e dei seni paranasali

Le neoplasie maligne della mucosa della cavità nasale e dei seni paranasali rappresentano dallo 0,2 all'1,4% di tutti i tumori maligni. Sono ugualmente comuni tra uomini e donne. Si sviluppano principalmente nelle persone di età superiore ai 50 anni. L'incidenza più alta si osserva in Cina e nell'Asia orientale.

I rischi professionali (pulizia del nichel, lavorazione del legno, lavorazione della pelle) sono di una certa importanza nell'insorgenza del cancro della cavità nasale e dei suoi seni paranasali. Lo sviluppo di neoplasie maligne nei seni paranasali può essere facilitato dall'introduzione in essi dell'agente di contrasto fluorotrast e dalle cattive abitudini (fumo, abuso di alcol). I processi di fondo che precedono lo sviluppo di un tumore sono anche cambiamenti infiammatori cronici nella mucosa della cavità nasale e dei seni paranasali. Le neoplasie della cavità nasale e dei seni paranasali che tendono a diventare maligni comprendono il papilloma a cellule transizionali e l'adenoma della parete laterale del naso.

Molto spesso, i tumori maligni della cavità nasale e dei seni paranasali provengono dal seno mascellare (75-80%), dal labirinto etmoidale e dalla cavità nasale (10-15%). I seni sfenoidali e frontali sono meno colpiti (1-2%).

La principale forma morfologica dei tumori maligni di questa localizzazione è il cancro squamoso cheratinizzante (57%) e non cheratinizzante (19,3%). I cilindromi del seno mascellare sono caratterizzati da un decorso estremamente aggressivo e da una tendenza alle metastasi a distanza.

Le metastasi regionali nei tumori maligni della mascella superiore si trovano relativamente raramente (14,9%) e sono localizzate principalmente nel gruppo superiore dei linfonodi della catena giugulare profonda. Nei tumori scarsamente differenziati, le metastasi possono essere bilaterali. Le metastasi a distanza sono rare e sono localizzate nei polmoni, il fegato meno spesso nelle ossa.

Classificazione istologica internazionale dei tumori maligni del naso e dei seni paranasali

I. Tumori epiteliali

1. Carcinoma a cellule squamose.

2. Cancro verrucoso (squamoso).

3. Cancro spinocellulare (squamoso).

4. Carcinoma a cellule transizionali.

5. Adenocarcinoma.

6. Adenocarcinoma mucoso.

7. Cancro adenoideo cistico.

8. Cancro mucoepidermoide.

9. Altri.

10. Cancro indifferenziato.

II. tumori dei tessuti molli

1. Emangiopericitoma maligno.

2. Fibrosarcoma.

3. Rabdomiosarcoma.

4. Sarcoma neurogeno.

5. Fibroxantoma maligno.

6. Altri.

III. Tumori dell'osso e della cartilagine

1. Condrosarcoma.

2. Sarcoma osteogenico.

3. Altri.

IV. Tumori del tessuto linfoide ed ematopoietico

1. Linfomi:

a) linfosarcoma;

b) reticolosarcoma;

c) plasmocitoma;

d) Malattia di Hodgkin.

V. Tumori misti

1. Melanoma maligno.

2. Estesioneuroblastoma.

3. Altri.

VI. Tumori secondari

VII. Tumori non classificati

Classificazione internazionale secondo il sistema TNM.

Applicabile solo per il cancro del seno mascellare e del seno etmoidale.

T - tumore primario:

Tx - dati insufficienti per valutare il tumore primario,

T0 - il tumore primario non è determinato,

Si tratta di un carcinoma pre-invasivo.

Seno mascellare

T1 - il tumore è limitato alla mucosa senza erosione o distruzione dell'osso,

T2 - un tumore che erode o distrugge le strutture interne,

TS - Il tumore invade una qualsiasi delle seguenti strutture: cute della guancia, parete posteriore del seno mascellare, parete inferiore o mediale dell'orbita, seno etmoidale,

T4 Tumore che invade le strutture orbitarie e/o uno qualsiasi dei seguenti: lamina cribrosa, etmoide posteriore o seno sfenoidale, rinofaringe, palato molle, fossa pterigoidea o temporale superiore, base cranica.

Seno etmoidale

T1 - il tumore colpisce la zona etmoidale con o senza erosione ossea,

T2 - il tumore si diffonde nella cavità nasale,

TZ - il tumore colpisce la parte anteriore dell'orbita e / o il seno mascellare,

T4 - il tumore si diffonde nella cavità cranica, nell'orbita fino all'apice, colpisce lo sfenoide e / o i seni frontali e / o la pelle del naso.

N/pN - linfonodi regionali:

N/pNx - dati insufficienti per valutare i linfonodi regionali,

N/pN0 - nessun segno di lesioni metastatiche dei linfonodi regionali. pN0 - l'esame istologico del materiale di un'area campione di tessuti del collo comprende 6 o più linfonodi; l'esame istologico del materiale ottenuto dalla linfoadenectomia cervicale radicale include 10 o più linfonodi,

N / pN1 - metastasi in un linfonodo sul lato della lesione, fino a 3 cm o meno nella dimensione maggiore,

N / pN2 - metastasi in uno o più linfonodi sul lato della lesione, fino a 6 cm nella dimensione maggiore; o metastasi nei linfonodi del collo su entrambi i lati o sul lato opposto, fino a 6 cm nella dimensione massima:

N / pN2a - metastasi in un linfonodo sul lato della lesione, fino a 6 cm nella dimensione maggiore,

N / pN2b - metastasi in diversi linfonodi sul lato della lesione, fino a 6 cm nella dimensione maggiore,

N / pN2c - metastasi nei linfonodi su entrambi i lati o sul lato opposto, fino a 6 cm nella dimensione maggiore.

N / pN3 - metastasi nel linfonodo, più di 6 cm nella dimensione più grande.

I requisiti per la definizione della categoria pT corrispondono ai requisiti per la definizione della categoria T.

M - metastasi a distanza:

Mx - la presenza di metastasi a distanza non può essere valutata,

M0 - nessuna metastasi a distanza,

M1 - metastasi a distanza.

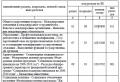

Raggruppamento per fasi

Stadio 0TisN0M0Stadio IT1N0M0Stadio IIT2N0M0Stadio IIIT1-2N1M0TZN0-1M0Stadio IVAT4N0-1M0Stadio IVBAny T N2-3 M0Stage IVCAny T Qualsiasi N M1

Clinica. Le manifestazioni cliniche dei tumori maligni della cavità nasale e dei seni paranasali sono determinate dalla localizzazione, dalla prevalenza, dalla forma di crescita e dalla struttura morfologica del tumore.

I tumori maligni della cavità nasale si trovano più spesso sulla parete laterale. La crescita esofitica è più caratteristica del cancro ghiandolare e dei sarcomi. I primi segni di queste neoplasie sono mancanza di respiro attraverso il naso e secrezione mucopurulenta. Il carcinoma a cellule squamose è caratterizzato da crescita endofitica e ulcerazione precoce. Con la localizzazione del cancro sulla parete laterale, spesso si sviluppa la sinusite. I tumori della cavità nasale si diffondono in direzione del seno mascellare e del labirinto etmoidale. Le manifestazioni cliniche delle neoplasie maligne del labirinto etmoidale sono sostanzialmente simili al decorso dei tumori della cavità nasale. Uno dei primi sintomi è un dolore moderato nella regione frontale, alla radice del naso e in una delle orbite.

I tumori maligni del seno mascellare sono asintomatici per lungo tempo o sono mascherati dalla clinica della sinusite cronica. Con l'ulteriore sviluppo del tumore, le manifestazioni cliniche sono determinate dalla sua localizzazione iniziale (segmenti antero-inferiori interni, superiori posteriori interni, superiori posteriori esterni, esterni antero-inferiori del seno) e dalla direzione della crescita.

Le neoplasie situate nel segmento interno antero-inferiore sono caratterizzate da una violazione unilaterale della respirazione nasale, della secrezione mucosa, mucopurulenta o sanguinolenta. Il tumore si diffonde alla cavità nasale, al processo alveolare, al palato duro, con la distruzione della parete anteriore del seno, si infiltra nei tessuti molli della guancia.

Il decorso clinico del tumore originato dal segmento supero-posteriore-interno è caratterizzato da difficoltà di respirazione nasale, secrezione mucopurulenta e sanguinolenta dal naso. L'ulteriore crescita del tumore porta a deformazioni nella regione dell'angolo mediale dell'occhio e al suo spostamento verso l'alto (con la distruzione della parete inferiore dell'orbita) e verso l'esterno (con la distruzione della parete interna dell'orbita e la diffusione in il labirinto cribriforme).

Un tumore originato dal segmento posteriore superiore provoca un forte dolore nella regione del II ramo del nervo trigemino. Quando germinano nei muscoli masticatori e nella fossa pterigopalatina, si sviluppano contratture dei muscoli masticatori.

Le neoplasie del segmento antero-inferiore causano dolore, allentamento dei denti, deformazione del processo alveolare della mascella superiore nelle sezioni posteriori. Con la distruzione della parete posteriore, il tumore cresce nell'articolazione temporo-mandibolare, nei muscoli masticatori, nella fossa pterigopalatina e provoca una pronunciata riduzione delle mascelle.

Le neoplasie dei seni frontali sono caratterizzate da un forte dolore nella zona interessata. Con un aumento del tumore, si verifica la deformazione del viso, specialmente quando cresce nell'orbita (spostamento del bulbo oculare verso il basso e verso l'esterno, gonfiore delle palpebre).

La diagnosi delle neoplasie maligne delle cavità nasali e dei seni paranasali comprende: anamnesi completa, esame esterno e palpazione, oroscopia, rinoscopia anteriore e posteriore, faringoscopia, esame digitale del rinofaringe, fibroscopia rinofaringea, esame radiografico, esame morfologico di un puntato dal seno o un pezzo di tessuto da un tumore del naso. Di grande importanza nel chiarire la diagnosi è l'esame radiografico (radiografia delle ossa del cranio facciale nelle proiezioni semiassiali, nasofaringee e oblique, compreso l'uso di mezzi di contrasto, tomografia, tomografia computerizzata). In alcuni casi, lo stadio finale della diagnosi può essere la sinusectomia mascellare diagnostica con biopsia, poiché il metodo radiografico in assenza di segni clinici di un tumore maligno non è di importanza decisiva. L'esame clinico minimo dovrebbe includere la radiografia del torace e l'ecografia addominale.

Trattamento combinato di tumori maligni della cavità nasale e dei seni paranasali. I metodi chirurgici e radioterapici possono essere utilizzati per tumori esofitici limitati della cavità nasale con confini chiari.

Nella prima fase del trattamento combinato, la terapia gamma remota viene eseguita in una dose focale totale di 40-45 Gy. L'irradiazione viene effettuata principalmente da due campi: anteriore e laterale, le cui dimensioni sono determinate in base alla diffusione e alla direzione della crescita del tumore. Quando si irradia il labirinto reticolare, vengono utilizzati tre campi (anteriore e due laterali). I linfonodi faringei sono inclusi nel volume dei tessuti irradiati. I linfonodi sottomandibolari e cervicali sono irradiati con lesioni metastatiche confermate. La chirurgia viene eseguita 3-4 settimane dopo il completamento della radioterapia.

Per rimuovere le neoplasie situate nell'area del fondo della cavità nasale e del setto nasale, viene utilizzato l'accesso intraorale con una dissezione della mucosa delle sezioni anteriori del vestibolo superiore della cavità orale. La parte cartilaginea del setto nasale è attraversata, il pavimento della cavità nasale è esposto e il tumore è ampiamente rimosso. Quando il tumore si trova nelle sezioni inferiori della parete laterale del naso, viene utilizzato l'accesso di tipo Denker. Quindi si asportano le pareti anteriore e mediale del seno mascellare con escissione dei turbinati inferiore e medio (secondo indicazioni). Per un accesso più ampio al tumore, vengono resecate la parte inferiore del processo frontale e l'osso nasale.

Nel cancro delle cellule del labirinto etmoidale viene utilizzato l'accesso sviluppato da Moore. Il volume dei tessuti da rimuovere comprende il processo frontale della mascella superiore, le ossa lacrimali e parzialmente nasali, tutte le cellule del labirinto etmoide. Inoltre, viene eseguito un audit dei seni principali e frontali. Le lesioni diffuse richiedono l'asportazione di tutte le cellule del labirinto etmoidale, delle mascelle superomediali e l'esenterazione dell'orbita.

Il cancro del seno mascellare è un'indicazione per l'asportazione totale della mandibola (preferibilmente elettrochirurgica) o per interventi prolungati con approccio di Moore. La metodica elettrochirurgica consiste nella graduale bollitura dei tessuti da asportare mediante elettrodi bipolari. I frammenti saldati della mascella superiore interessata vengono rimossi insieme alla parete mediale del seno mascellare, ai turbinati e quindi alle cellule anteriori, medie e posteriori del labirinto etmoidale. Con la distruzione delle pareti ossee dell'orbita, viene eseguita l'exenterazione. L'invasione tumorale limitata nella cavità cranica è un'indicazione per la resezione craniofacciale. A causa delle conseguenze deturpanti degli interventi chirurgici, è necessario includere nel piano di trattamento l'esoprotesi o la sostituzione plastica dei difetti postoperatori.

Le neoplasie del seno frontale vengono rimosse secondo il metodo Moore o Preisinger. Il volume dei tessuti da asportare comprende le ossa nasali, i processi frontali della mascella superiore, la lamina reticolare del labirinto etmoidale e la parte superiore del setto nasale. Un exenteration orbitale è effettuato secondo indizi.

L'irradiazione postoperatoria (gammaterapia remota, contatto, radioterapia interstiziale) è indicata in assenza di fiducia nella radicalità dell'intervento chirurgico o nella presenza di un tumore residuo.

Gli interventi chirurgici sull'apparato linfatico regionale (linfadenectomia fascia cervicale, operazione di Crile) vengono eseguiti con metastasi clinicamente rilevabili come parte di un trattamento combinato. La linfoadenectomia profilattica non viene eseguita.

I pazienti in cui il trattamento combinato radicale non può essere eseguito a causa della prevalenza del processo o per controindicazioni generali sono trattati con chemioradioterapia o radioterapia a raggi gamma a distanza ma in un programma radicale alla dose di 70 Gy con una riduzione obbligatoria del volume di esposizione dopo una dose di 40-50 Gy. Il trattamento chemioradioterapico è anche il trattamento di scelta per i tumori scarsamente differenziati della cavità nasale e dei seni paranasali.

Il trattamento farmacologico viene utilizzato come chemioterapia neoadiuvante oa scopo palliativo nell'ambito della chemioradioterapia. Possono essere utilizzati i seguenti farmaci e le loro combinazioni: 5-fluorouracile, adriamicina, metotrexato, cisplatino, bleomicina, anche sotto forma di chemioterapia arteriosa regionale.

I tumori ricorrenti della cavità nasale e dei seni paranasali di solito si verificano entro il primo anno dopo l'intervento chirurgico. Il loro trattamento è ridotto all'irradiazione (tenendo conto della dose precedentemente somministrata) o alla terapia combinata in vari modi.

I sarcomi della mascella superiore sono caratterizzati da una rapida crescita e da metastasi regionali e distanti relativamente rare. I più comuni sono i sarcomi osteogenici, i condrosarcomi e gli istiocitomi fibrosi maligni (secondo N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences).

Il trattamento è complesso (chirurgia, radioterapia, chemioterapia). La sequenza e la combinazione dei metodi di trattamento è determinata in base alla forma morfologica e al grado di differenziazione del tumore.

L'esthesioneuroblastoma (esthesioneuroepithelioma olfattivo) è un tumore raro (3% dei tumori della cavità nasale) che si sviluppa dall'epitelio olfattivo del passaggio nasale superiore e dalla lamina cribriforme dell'osso etmoide. Spesso c'è una diffusione intracranica attraverso le aperture naturali della lamina cribriforme. La scelta del metodo di trattamento dipende dalle dimensioni e dalla posizione del tumore. Nelle prime fasi della malattia viene effettuata principalmente la monoterapia; più spesso si tratta di chirurgia radicale, solitamente utilizzando tecniche di resezione craniofacciale che comportano la rimozione della lamina cribriforme e del complesso osseo cribroforme. La radioterapia adiuvante è indicata per malattia avanzata o sospetto tumore residuo microscopico.

L'estesioneuroblastoma tende a dare recidive locali multiple. Metastasi a distanza si osservano nel 10-20% dei casi. In presenza di metastasi e recidive tumorali, la chemioterapia può essere efficace in alcuni casi. Non ci sono regimi di trattamento farmacologico specifici per questo tumore. È stata notata l'attività di ciclofosfamide, alcaloidi della vinca, doxorubicina, cisplatino.

Carcinoma neuroendocrino. Nonostante la produzione di ormoni da parte di questo tumore, raramente porta allo sviluppo della sindrome paraneoplastica. Il comportamento biologico e la prognosi del tumore dipendono dalla struttura istologica, che va da tumori "carcinoidi" di basso grado e ben differenziati a tumori neuroendocrini moderatamente maligni o moderatamente differenziati a carcinomi indifferenziati altamente aggressivi. Il trattamento dei tumori di basso grado comprende la resezione conservativa in combinazione con la radioterapia. Nei tumori indifferenziati, quando si verificano rapidamente metastasi a distanza, si sta studiando la possibilità di una combinazione di chemioterapia e radioterapia.

Previsione. Secondo vari autori, il tasso di sopravvivenza a cinque anni dei pazienti dopo trattamento combinato con radioterapia preoperatoria e resezioni elettrochirurgiche per carcinoma del seno mascellare in stadio I-II è del 73,6%, III - 54,9%, stadio IV - 24,2%. La presenza di metastasi regionali riduce il tasso di sopravvivenza a cinque anni al 37,5%. L'utilizzo della chemioradioterapia per i comuni tumori di basso grado del seno mascellare e delle cavità nasali consente di ottenere un risultato positivo immediato nel 74% dei pazienti. I peggiori tassi di sopravvivenza a cinque anni si verificano quando la radioterapia o la chirurgia vengono utilizzate come metodo di trattamento indipendente (18-35%).

I tassi di sopravvivenza complessivi a tre e cinque anni per il trattamento combinato dei processi limitati della cavità nasale sono rispettivamente dell'87,3% e dell'83,5%. Il trattamento completo dei tumori comuni della cavità nasale consente di raggiungere un tasso di sopravvivenza a tre anni nel 37,1% dei pazienti.

La prevenzione consiste nel trattamento tempestivo delle malattie precancerose, nella cessazione del fumo, nel miglioramento delle condizioni di lavoro nelle industrie pericolose.

14494 0

Molto spesso, questi tumori si verificano nel seno mascellare e nel labirinto etmoidale. Meno comunemente, si trovano nei seni frontali e sfenoidali. Fondamentalmente si tratta di un tumore a vari gradi di differenziazione; i melanosarcomi e i tumori mesenchimali come i condrosarcomi sono molto meno comuni. La causa dei tumori maligni dei seni paranasali è un'infezione lenta locale.

Tumori maligni del seno mascellare

Nella stragrande maggioranza dei casi (80-90%), questi tumori sono epiteliomi; Il 10-12% sono sarcomi, che di solito si verificano nei bambini e nei giovani.

Sintomi e decorso clinico sono estremamente diversi e dipendono dallo stadio e dalla localizzazione del tumore.

Fase latenteÈ asintomatico e molto spesso passa inosservato. Stadio della manifestazione del tumore, in cui il tumore, avendo raggiunto una certa dimensione, può essere rilevato nella regione laterale superiore del naso o nella regione getromandibolare. Fase di extraterritorializzazione(Fig. 1) è caratterizzata dall'uscita del tumore oltre il seno mascellare, fase di metastasi(può verificarsi nella fase della manifestazione del tumore).

Riso. 1. Vasto tumore canceroso del seno mascellare sinistro con invasione nell'orbita e altri tessuti circostanti

Fase di extraterritorializzazione manifestato dalla germinazione del tumore nell'orbita, manifestandosi sul lato della lesione con diplopia, esoftalmo, oftalmoplegia, oftalmodinia, neurite ottica, chemosi e spesso flemmone dell'orbita.

I tumori del seno mascellare nel periodo latente non sono praticamente riconosciuti per il fatto che passano in questo periodo sotto il segno di un processo infiammatorio secondario, preso per una banale sinusite cronica. Nella fase avanzata, la direzione predominante della diffusione del tumore è la regione facciale.

Il tumore può diffondersi nella cavità nasale, causando ostruzione e colpire i nervi olfattivi. La germinazione del tumore attraverso la parete posteriore del seno porta alla sconfitta delle formazioni anatomiche situate nella fossa pterigopalatina, manifestata da danni ai muscoli pterigoidei (trisma), formazioni nervose del ganglio pterigopalatino (sindrome di Slader: starnuti frequenti, bruciore costante, dolore noioso nell'angolo interno dell'occhio, nella mela dell'occhio, naso, mascella superiore, palato, lacrimazione unilaterale). Nei casi avanzati, il tumore si diffonde alle cellule dell'osso etmoide e alle aree circostanti (Fig. 2).

Riso. 2. Radiografia del carcinoma del seno mascellare destro originato dalla parete laterale del seno. Il tumore è penetrato nelle cellule anteriori e posteriori dell'osso etmoide, nella regione retrobulbare e nella fossa pterigopalatina

Complicazioni: cachessia "cancerosa", meningite, emorragia, aspirazione e lesioni broncopolmonari metastatiche.

Diagnosi causa difficoltà nel periodo di latenza. Nelle fasi successive, la presenza di segni oncologici e clinici caratteristici in combinazione con dati radiologici (vedi Fig. 2) o TC non causa difficoltà.

Diagnosi differenziale eseguito con sinusite banale, cisti paradentale, tumori benigni.

Previsione svolge un ruolo importante nel determinare la tattica del trattamento e valutarne il risultato previsto; con tumori e metastasi comuni - sfavorevole.

Trattamento i tumori maligni della mascella superiore vengono eseguiti secondo gli stessi schemi della sconfitta della cavità nasale.

In caso di tumori provenienti dal labirinto etmoidale, viene eseguita una resezione parziale della mascella superiore, limitata all'asportazione della sua parte superiore, delle pareti inferiore e mediale dell'orbita, dell'intero osso etmoide, mantenendo la lamina cribrosa, come così come il proprio osso nasale sul lato della lesione.

Con tumori provenienti dal seno stesso, viene eseguita una resezione totale della mascella superiore. Questa operazione è l'unico modo per rimuovere completamente il tumore della mascella superiore, ma solo se il tumore non si è diffuso oltre la mascella superiore.

Per i tumori originati dal processo alveolare viene utilizzata una resezione parziale della parte inferiore della mascella superiore, il volume dell'intervento chirurgico è determinato dall'estensione del tumore.

Dopo l'intervento chirurgico per il cancro della mascella superiore, viene eseguita la radioterapia. Secondo diversi autori, i risultati favorevoli con tale trattamento combinato si osservano in media nel 30% dei casi. In altri casi, si verificano recidive nell'area dell'osso etmoide, dell'orbita oculare, della base del cranio, della regione pterigopalatina, delle parti profonde dei tessuti molli del viso, ecc. Allo stesso tempo vengono utilizzati agenti antitumorali chemioterapici.

Tumori maligni dell'osso etmoide

Nella stragrande maggioranza dei casi, i tumori di questa localizzazione sono tumori indifferenziati e provengono da una qualsiasi parte del labirinto etmoidale. Questi tumori metastatizzano a ossa e polmoni distanti. I sarcomi in quest'area sono rari. Nella prima fase di sviluppo, il tumore prima distrugge tutte le cellule e riempie l'intero spazio cellulare, quindi si diffonde nella cavità nasale, in altri seni paranasali e nell'orbita.

Nella fase latente il tumore non si tradisce e non è possibile ottenere dati radiografici convincenti sulla sua presenza. La rimozione dei polipi, i suoi frequenti compagni, e l'apertura endonasale delle cellule porta alla rapida crescita dei polipi e, insieme a loro, del tessuto tumorale. Con l'etmoidotomia si verifica un sanguinamento abbondante di lunga durata e difficile da fermare. Un'altra caratteristica distintiva è che con l'etmoidite banale si conserva la maggior parte delle cellule intertrabecolari e quando vengono raschiate si sente un caratteristico scricchiolio, con il cancro il cucchiaio penetra facilmente nella cavità interessata dal tumore e il tumore viene rimosso senza la crisi di cui sopra.

Diagnosi differenziale effettuato con banale etmoidite cronica, tumori ipofisari, angiofibroma giovanile del rinofaringe, granulomi specifici, sfenoidite caseosa cronica.

Previsione, di regola, sfavorevole, soprattutto quando il tumore penetra nella cavità cranica e nella regione retrobulbare.

Trattamento combinato, come nei tumori del seno mascellare, e per lo più palliativo.

Tumori maligni del seno frontale

Si verificano molto raramente e sono principalmente rappresentati da epiteliomi. Nel periodo iniziale, molto spesso procedono sotto le sembianze di sinusite frontale cronica, tuttavia, con tempestiva trepanopuntura del seno frontale e biopsia di aspirazione, il tumore può essere riconosciuto dall'esame istologico. Un segno indiretto della presenza di un tumore durante la trepanopuntura può essere il sangue che entra nella siringa invece del pus previsto.

Diagnostica nel periodo di latenza è impossibile a causa dell'assenza di segni soggettivi della malattia. Solo dopo che le masse tumorali bloccano il passaggio fronto-nasale o esercitano pressione sulle terminazioni del nervo trigemino e compaiono i corrispondenti sintomi neurologici e rinologici, si può sospettare la presenza di un processo oncologico. Tuttavia, molto spesso il periodo iniziale della malattia passa sotto il segno di un banale processo infiammatorio.

Differenziare una neoplasia maligna - un tumore del seno frontale - segue con mucocele, tumori benigni, con sinusite frontale purulenta cronica complicata da osteomielite dell'osso frontale.

Previsione molto grave a causa del rapido sviluppo del tumore, della crescita intensiva nelle aree limitrofe e anche del riconoscimento tardivo della malattia. I pazienti di solito muoiono per complicanze intracraniche secondarie.

Trattamento nella maggior parte dei casi palliativo.

Tumori maligni del seno sfenoidale

Sono molto rari e più comuni negli adulti. Il periodo iniziale è lungo e senza sintomi evidenti. Nella fase avanzata, spesso simula una sfenoidite purulenta cronica. Durante il periodo di extraterritorializzazione si verificano complicanze gravi: neurite ottica retrobulbare, amaurosi, sindromi ipofisarie, meningite, trombosi del seno cavernoso. La comparsa di queste complicazioni indica l'inizio di una condizione incurabile.

In questa fase, con la rinoscopia posteriore, vengono determinate le escrescenze tumorali che prolasso attraverso la parete anteriore del seno. Il tumore può crescere nell'apertura nasofaringea della tuba uditiva, causando fenomeni unilaterali o bilaterali di eustachite e tubo-otite.

Diagnosi Contribuisce la radiografia del cranio nella proiezione laterale, in cui il tumore viene visualizzato come un'ombra densa che si estende oltre i confini ossei del seno.

Differenziare segue con un tumore ipofisario, fibroma nasofaringeo, sifilide terziaria, sfenoidite cronica caseosa. Di solito, la sconfitta della ghiandola pituitaria da parte di un tumore porta alla sindrome dell'insufficienza ipotalamo-ipofisaria, manifestata da segni di una diminuzione della produzione di ormoni pituitari tropici, compresi gli ormoni adrenocorticotropi e somatotropi, così come molti altri ormoni.

Trattamento esclusivamente palliativo e sintomatico a causa della diagnosi tardiva e dell'impossibilità di trattamento chirurgico per la posizione topografica e anatomica dell'osso principale.

Previsione pessimista.

Otorinolaringoiatria. IN E. Babiak, MI Govorun, Ya.A. Nakatis, A.N. Pashchinin

I tumori dei seni paranasali in base alla localizzazione e alle manifestazioni cliniche sono suddivisi in tumori del seno mascellare, cellule etmoidali, seni frontali e sfenoidali.

I tumori benigni (fibromi, condromi, osteomi, papillomi, angiomi, vero colesteatoma) dei seni paranasali sono meno comuni di quelli maligni. La prognosi per i tumori benigni è generalmente favorevole. La crescita degli osteomi oltre il seno provoca la deturpazione del viso, a volte lo spostamento del bulbo oculare. La germinazione nella cavità cranica è rara.

Tra i tumori maligni, i tumori epiteliali - squamosi, cilindrici, a cellule basali, l'adenocarcinoma sono più spesso osservati. I tumori maligni di origine del tessuto connettivo sono in qualche modo meno comuni: osteo-, condro-, fibro-, angio- e sarcomi a cellule fusate, tumore a cellule giganti. Tumori indifferenziati come il reticolosarcoma, il linfoepitelioma, il cancro indifferenziato, ecc., si verificano raramente nei seni paranasali.

I tumori dei seni paranasali di solito si verificano negli anziani, più spesso negli uomini. Sono per lo più preceduti da processi infiammatori cronici, soprattutto di natura polipica.

La sintomatologia delle manifestazioni iniziali dei tumori dipende dalla loro localizzazione. Il tasso di ulteriore crescita e diffusione del tumore, la natura del trattamento utilizzato e la prognosi sono in gran parte correlati alla sua struttura istologica e alle sue caratteristiche biologiche.

I tumori maligni colpiscono più spesso il seno mascellare, al secondo posto ci sono le cellule dell'osso etmoide, nel terzo - il seno frontale e nell'ultimo - quello principale.

I sintomi nelle fasi iniziali dello sviluppo dei tumori dei seni paranasali sono indistinti, spesso mascherati dal processo infiammatorio. Man mano che il tumore cresce e si diffonde ulteriormente, compaiono vari sintomi, che possono essere suddivisi in quattro gruppi.

Il primo gruppo comprende lamentele di insufficienza respiratoria unilaterale, diminuzione dell'olfatto fino alla completa anosmia, rilascio di secrezioni patologiche dal naso e sanguinamento spontaneo. Questi sintomi si verificano prima di tutto con tumori delle cellule del labirinto etmoidale e della parete interna del seno mascellare.

Il secondo gruppo di sintomi si nota quando il tumore cresce nelle pareti dell'orbita o quando si verificano cambiamenti reattivi in esso, che possono causare uno spostamento del bulbo oculare, una violazione dell'innervazione dei suoi muscoli o coinvolgere il nervo ottico nel processi. C'è una sensazione di pesantezza nella zona degli occhi, diplopia e altri disturbi visivi. Con un tumore della parete superiore del seno mascellare, il bulbo oculare si sposta verso l'alto e verso l'esterno; con danni alla parete inferiore del seno frontale, devia verso il basso e verso l'esterno; con tumori delle cellule anteriori e medie dell'osso etmoide con coinvolgimento dell'osso lacrimale e del piatto di carta, il bulbo oculare viene spostato verso l'esterno. Cambiamenti più significativi si verificano nell'organo della vista con tumori del seno sfenoidale e delle cellule etmoidali posteriori, quando i nervi che passano attraverso l'apertura ottica e la fessura orbitale superiore sono coinvolti nel processo, e neurite retrobulbare, atrofia del nervo ottico, paralisi del si sviluppano i muscoli oculari.

Il terzo gruppo di sintomi è caratterizzato da dolori di varia intensità al viso e alla testa dovuti al coinvolgimento nel processo dei rami del nervo trigemino, dello scheletro osseo facciale o del cranio, delle meningi, ecc., nonché di concomitanti alterazioni infiammatorie.

Il quarto gruppo di sintomi comprende deformità facciali. Quindi, con danni alle pareti anteriori dei seni mascellari e frontali, si verifica un gonfiore più o meno pronunciato della zona della fronte o della guancia, e con tumori delle cellule anteriori e medie del labirinto etmoidale, la forma della parte esterna di il naso cambia. Con i tumori della parte inferiore del seno mascellare si osservano lesioni del processo alveolare della mascella superiore e del palato duro. Ciò provoca dolore ai denti corrispondenti, al loro dondolio, protrusione e ulcerazione del palato duro.

La diagnosi clinica è spesso fatta solo nelle ultime fasi della malattia. Pertanto, l'esame tomografico a raggi X è di grande importanza, che di solito consente di stabilire la diagnosi di tumori dei seni paranasali molto prima. Per chiarire la forma istologica del tumore, viene eseguita una biopsia e un esame citologico del contenuto dei seni.

Quando si esegue una diagnosi differenziale, si dovrebbe tenere presente i processi infiammatori cronici e in particolare le loro forme iperplastiche e polipose, le formazioni cistiche nei seni paranasali e il loro stiramento cistico, granulomi infettivi meno spesso specifici.

Nei tumori maligni, la prognosi dipende dalla posizione del tumore, dalla sua forma istologica, dallo stadio del processo e dai metodi di trattamento. La metastasi dei tumori maligni dei seni paranasali è osservata relativamente tardi, quindi la natura del tumore primario ha una maggiore influenza sulla prognosi. Di solito la prognosi è molto sfavorevole per i tumori del seno sfenoidale e delle cellule etmoidali posteriori, con invasione tumorale nei seni e negli organi circostanti. Nei tumori maligni del seno frontale e delle cellule etmoidali anteriori, la prognosi è molto peggiore rispetto ai corrispondenti tumori del seno mascellare.

Il trattamento per i tumori benigni è esclusivamente chirurgico. Il tumore viene rimosso principalmente per via extranasale e viene creata un'ampia fistola del seno con la cavità nasale. Il trattamento dei pazienti con tumori maligni dipende dalla localizzazione del tumore primario e dallo stadio del processo. Per i tumori del seno mascellare, delle cellule anteriori e parzialmente medie dell'osso etmoide e del seno frontale, il trattamento è combinato: radioterapia e chirurgia. Il trattamento puramente chirurgico è inefficace. La radioterapia consiste nell'irradiazione a distanza preoperatoria dell'area tumorale mediante raggi gamma. Il successivo intervento chirurgico (Denker, Moore, ecc.) consiste nella rimozione per diatermocoagulazione del tumore con parte o tutto il seno interessato. L'intero complesso del trattamento combinato comprende l'introduzione nella cavità postoperatoria di radio, radio-mesothorium, cobalto radioattivo, ecc .. A volte questa radioterapia intracavitaria viene sostituita o integrata con irradiazione remota nel periodo postoperatorio.

Per i tumori maligni dei seni paranasali è ampiamente utilizzata la legatura bilaterale delle arterie carotidi esterne. Questa operazione aumenta l'efficacia della radioterapia, previene forti emorragie durante la chirurgia radicale e fornisce un effetto analgesico nei pazienti incurabili nelle ultime fasi della malattia.

Negli ultimi stadi dei tumori maligni dei seni paranasali e nei tumori del seno sfenoidale e delle cellule etmoidali posteriori, quando le caratteristiche anatomiche e topografiche della localizzazione del tumore o la sua elevata prevalenza escludono la possibilità di osservare le regole della chirurgia ablastica durante intervento chirurgico, la radioterapia diventa il principale e più spesso solo un metodo di trattamento palliativo. La chemioterapia viene utilizzata in aggiunta alla chirurgia e alla radioterapia.

RCHD (Centro repubblicano per lo sviluppo della salute del Ministero della salute della Repubblica del Kazakistan)

Versione: protocolli clinici del Ministero della Salute della Repubblica del Kazakistan - 2015

Gengive della mascella (C03.0), Tumore maligno dei seni paranasali (C31), Cavità nasale (C30.0), Palato duro (C05.0)

Oncologia

informazioni generali

Breve descrizione

Consigliato

Consiglio di esperti

RSE su REM "Centro Repubblicano

sviluppo della salute"

ministero della Salute

e lo sviluppo sociale

Repubblica del Kazakistan

del 30 ottobre 2015

Protocollo #14

Cancro delle cavità nasali, dei seni paranasali e delle cellule del labirinto etmoidale- Questo è un tumore maligno più spesso di natura epiteliale 73,2%, che colpisce il tratto respiratorio superiore fino al rinofaringe, così come i seni mascellari, frontali, principali e le cellule del labirinto etmoide, il 26,8% del tessuto connettivo.

Neoplasie maligne della cavità nasale e dei seni paranasali (PNS), la mascella superiore è dell'1-3% tra i tumori maligni della testa e del collo, il 75-95% dei pazienti è ricoverato in clinica con stadio III-IV della malattia. Esistono 58 tipi istologici di cancro, ma il carcinoma a cellule squamose è il più comune, rappresentando il 54,8-92,8%, secondo vari autori, il cancro delle ghiandole salivari minori si osserva nel 5,7-20% dei casi. Tra i tumori del tessuto connettivo, il più comune è l'estesioneuroblastoma 61,9%, meno spesso il rabdomiosarcoma 14,3%. Il melanoma della cavità nasale è raro nel 10,4%, caratterizzato da un decorso meno aggressivo rispetto alle localizzazioni in altri organi (UD-A).

Le neoplasie nella cavità nasale e nei seni paranasali si sviluppano sullo sfondo di processi iperplastici cronici, le malattie precedenti sono:

poliposi rinosinusite con polipo fibroso ghiandolare;

adenoma pleomorfo della ghiandola salivare minore nel palato;

poliposi rinosinusite con papilloma a cellule invertite o transizionali sullo sfondo di metaplasia e

Displasia epiteliale grave (DTS);

ulcera cronica, perforazione del setto nasale e leucoplachia;

sinusite iperplastica cronica con DTS;

nevo pigmentato, cisti radicolare o follicolare;

danni post-radiazioni ai tessuti;

fibromatosi;

sinusite frontale cronica in combinazione con trauma;

emangioma;

osteoblastoclastoma;

papilloma squamoso.

Secondo A.U. Minkin (UD-A), i processi di fondo precedono il cancro nel 56,7% dei casi, granulazioni e polipi sotto l'influenza di costanti secrezioni purulente si trasformano in cancro. Lo sviluppo di condizioni patologiche è facilitato da fattori ambientali avversi, esposizione (inalazione) di sostanze cancerogene di natura fisica e chimica, specialmente in un gruppo di persone associate a produzione pericolosa, cauterizzazione o rimozione di neoplasie di poliposi.

Nome del protocollo: Tumori maligni della cavità nasale e dei seni paranasali, cellule dell'osso etmoide

Codice protocollo:

Codice(i) ICD-10:

C30.0 - Tumori maligni della cavità nasale;

C 31 - Tumori maligni dei seni paranasali;

C03.0 - Tumori maligni delle gengive della mascella superiore;

C05.0 - Tumori maligni del palato duro.

Abbreviazioni utilizzate nel protocollo:

|

ALTalanina aminotransferasi ASTaspartato aminotransferasi APTTtempo di tromboplastina parziale attivata BCAarteria carotide interna VSMcure mediche altamente specializzate WYAVvena giugulare interna grgrigio DTSgrave displasia tratto gastrointestinaletratto gastrointestinale ZNOneoplasia maligna CTTAC L.Uradioterapia INRrapporto internazionale Normalizzato risonanza magneticaRisonanza magnetica UACanalisi del sangue generale OAManalisi generale delle urine BUONOdispensario oncologico regionale PPNseni paranasali PTIindice di protrombina COLPETTOtomografia ad emissione di positroni GENEREsingola dose focale RFMKcomplessi fibrina-monomero solubili FFPplasma fresco congelato ZOLLA ERBOSAdose focale totale CCCil sistema cardiovascolare FFiSHKescissione fasciale del tessuto cervicale ecografiaecografia ECGelettrocardiogramma ecocardiografiaecocardiografia TMNTumor Nodulus Metastasis - classificazione internazionale degli stadi delle neoplasie maligne |

Data di sviluppo/revisione del protocollo: 2015 .

Utenti del protocollo: oncologi, chirurghi maxillo-facciali, otorinolaringoiatri, chirurghi, terapisti, medici generici.

Valutazione del grado di evidenza delle raccomandazioni fornite.

Scala del livello di evidenza:

| UN | Meta-analisi di alta qualità, revisione sistematica di RCT o ampi RCT con una probabilità molto bassa (++) di bias, i cui risultati possono essere generalizzati alla popolazione appropriata. |

| IN | Revisione sistematica di alta qualità (++) di studi di coorte o caso-controllo o studi di coorte o caso-controllo di alta qualità (++) con rischio di bias molto basso o RCT con rischio di bias non elevato (+) i risultati di cui può essere esteso alla popolazione appropriata. |

| CON |

Studio di coorte o caso-controllo o controllato senza randomizzazione con basso rischio di bias (+). I cui risultati possono essere generalizzati alla popolazione pertinente o RCT con un rischio di bias molto basso o basso (++ o +), i cui risultati non possono essere generalizzati direttamente alla popolazione appropriata. |

| D | Descrizione di una serie di casi o di uno studio non controllato o dell'opinione di un esperto. |

| GPP | Migliore pratica farmaceutica. |

Classificazione

ClassificazioneTMNcancro della cavità nasale, seni paranasalie cellule del labirinto etmoidale.

(UD-LA).

T - tumore primario:

TX - dati insufficienti per valutare il tumore primario;

K - il tumore primario non è determinato;

Tis - carcinoma preinvasivo (carcinoma in situ).

seno mascellare:

T1 il tumore è limitato alla mucosa senza erosione o distruzione dell'osso;

T2 un tumore che erode o distrugge le strutture interne, compreso il palato duro e/o il passaggio nasale medio;

T3 il tumore si estende a una qualsiasi delle seguenti strutture: tessuto sottocutaneo della guancia, parete posteriore; seno mascellare, parete inferiore o mediale dell'orbita, cellule etmoidali, fossa pterigopalatina;

T4a il tumore si estende a una qualsiasi delle seguenti strutture: orbita anteriore, pelle della guancia, placche pterigoidee, fossa infratemporale. Piastra reticolare, seni principali o frontali;

T4B Il tumore invade uno qualsiasi dei seguenti: apice orbitale, dura madre, cervello, fossa cranica media, nervi cranici diversi dalla divisione mascellare del nervo trigemino (seconda branca del nervo trigemino), rinofaringe.

Cavità nasale e cellule etmoidali:

T1 il tumore si trova all'interno di una parte della cavità nasale o delle cellule dell'osso etmoide con o senza distruzione dell'osso;

T2 il tumore si diffonde a due parti dello stesso organo oa un compartimento adiacente all'interno del complesso nasoetmoideo con o senza invasione ossea;

T3 il tumore si estende alla parete mediale o inferiore dell'orbita, seno mascellare, palato o lamina cribrosa;

T4a il tumore si estende a una qualsiasi delle seguenti strutture: orbita anteriore, pelle del naso o della guancia, placche pterigoidee dell'osso sfenoidale, seno frontale o sfenoidale, invasione minima nella fossa cranica anteriore;

T4B il tumore si è diffuso a uno qualsiasi dei seguenti: apice orbitale, dura madre, cervello, fossa cranica media, nervi cranici diversi dal ramo mascellare del nervo trigemino (seconda branca del nervo trigemino), rinofaringe o clivus.

Linfonodi regionali:

I linfonodi regionali del naso e dei seni paranasali sono i linfonodi sottomandibolari, sottomentali e cervicali profondi situati lungo il fascio neurovascolare del collo. Tuttavia, i tumori maligni della cavità nasale e dei seni paranasali metastatizzano relativamente raramente.

N - linfonodi regionali:

NH- dati insufficienti per valutare lo stato dei linfonodi regionali;

N0- non ci sono segni di lesioni metastatiche dei linfonodi regionali;

N1- metastasi in un linfonodo sul lato della lesione fino a 3 cm o meno nella dimensione maggiore;

N2- metastasi in uno o più linfonodi sul lato della lesione fino a 6 cm nella dimensione maggiore o metastasi nei linfonodi del collo su entrambi i lati, o sul lato opposto fino a 6 cm nella dimensione maggiore;

N2a- metastasi in un linfonodo sul lato della lesione 3,1 - 6 cm nella dimensione maggiore;

N2b- metastasi in più linfonodi a lato della lesione fino a 6 cm nella dimensione maggiore;

N2c- metastasi nei linfonodi su entrambi i lati o sul lato opposto fino a 6 cm nella dimensione maggiore;

N3- metastasi nel linfonodo superiore a 6 cm nella dimensione massima.

M - metastasi a distanza:

MX -

dati insufficienti per determinare metastasi a distanza;

M0- nessun segno di metastasi a distanza;

M1- Ci sono metastasi a distanza.

Differenziazione istopatologica G:

GH- il grado di differenziazione non può essere stabilito;

G1- alto grado di differenziazione;

G2- grado medio di differenziazione;

G3- basso grado di differenziazione;

G4- tumori indifferenziati.

R-classificazione:

La presenza o l'assenza di un tumore residuo dopo il trattamento è indicata dal simbolo R. Le definizioni della classificazione R si applicano a tutte le sedi tumorali della testa e del collo. Queste definizioni sono le seguenti:

RX- la presenza di un tumore residuo non è determinata;

R0- non c'è tumore residuo;

R1- tumore residuo microscopico;

R2- tumore residuo macroscopico.

Raggruppamento per fase:

| PalcoscenicoIO | T1 | N0 | M0 |

| PalcoscenicoII | T2 | N0 | M0 |

| PalcoscenicoIII |

T3 T1 T2 T3 |

N0 N1 N1 N1 |

M0 M0 M0 M0 |

| PalcoscenicoIVUN |

T1 T2 T3 T4a T4b |

N2 N2 N2 N2 (N0, N1) |

M0 M0 M0 M0 M0 |

| PalcoscenicoIVIN | T4b | qualsiasi N3 | M0 |

| PalcoscenicoIVCON | qualsiasi t | qualsiasi n | M1 |

1a - con sospetto di tumore maligno, esame entro 10 giorni;

1b - malattie precancerose - sono trattate nella rete medica generale in termini di secondaria

prevenzione;

· II - pazienti con tumori maligni (stadi I, II, III), soggetti a trattamento radicale;

· III - persone praticamente sane guarite dal cancro. Soggetto a follow-up dopo 3,6 mesi, annualmente

prevenzione terziaria, riabilitazione;

IV - pazienti con malattia avanzata (stadio IV). Soggetto a sintomatico e palliativo

trattamento.

Diagnostica

L'elenco delle misure diagnostiche di base e aggiuntive:

I principali esami diagnostici (obbligatori) effettuati a livello ambulatoriale:

un'accurata anamnesi;

orofaringoscopia;

rinoscopia anteriore e posteriore;

a) TC o RM dei seni paranasali, mascella, cellule del labirinto etmoidale, occhi, base del cranio

b) puntura del seno mascellare con esame citologico del liquido puntato o di lavaggio;

c) esame fibroscopico;

Biopsia tumorale e strisci-impronte;

biopsia con puntura.

Ulteriori esami diagnostici eseguiti a livello ambulatoriale:

fibrobroncoscopia;

fibrogastroduodenoscopia;

· angiografia/spirografia;

TC o RM del torace;

TC o RM della cavità addominale;

· ANIMALE DOMESTICO;

radiografia del torace in due proiezioni.

L'elenco minimo degli esami che devono essere eseguiti quando si fa riferimento a un ricovero programmato : in conformità con i regolamenti interni dell'ospedale, tenendo conto dell'ordine vigente dell'ente autorizzato nel campo della sanità.

I principali esami diagnostici (obbligatori) svolti a livello di ricovero (in caso di ricovero urgente vengono effettuati esami diagnostici che non sono stati eseguiti a livello ambulatoriale):

Controllo dell'account utente;

· OAM;

esame del sangue biochimico (proteine totali, ALT, AST, bilirubina totale, glucosio, urea, creatinina);

· coagulogramma;

ECG;

radiografia del torace;

Ulteriori esami diagnostici eseguiti a livello di ricovero (in caso di ricovero urgente vengono eseguiti esami diagnostici che non sono stati eseguiti a livello ambulatoriale):

· TC e/o RM dalla base cranica alla clavicola;

Scansione TC del torace con contrasto (in presenza di metastasi nei polmoni);

Ecografia della cavità addominale e dello spazio retroperitoneale;

Ecocardiografia (previa consultazione con un cardiologo secondo indicazioni);

UDZG (con lesioni vascolari).

Misure diagnostiche adottate nella fase delle cure di emergenza: non effettuato

Criteri diagnostici per fare una diagnosi:

Reclami e anamnesi:

Denunce, contestazioni:

Difficoltà nella respirazione nasale

Sanguinamento dal naso

Abbondante secrezione mucosa dalla cavità nasale;

La comparsa di una formazione tumorale nel lume della cavità nasale;

· mal di testa;

odore fetido;

deformità facciale;

· esoftalmo;

Difetto osseo del palato duro e del processo alveolare della mascella superiore.

Anamnesi:

IO -

II palcoscenico - lamentele di difficoltà nella respirazione nasale, sanguinamento dal naso, abbondante secrezione mucosa dalla cavità nasale, comparsa di una formazione tumorale nel lume della cavità nasale, possibilmente mal di testa.

Alla TC o alla radiografia, viene determinato: un'ulteriore formazione di tumore nella cavità nasale o in uno dei seni paranasali, nella seconda fase, è possibile la distruzione del tessuto osseo;

IIIpalcoscenico - lamentele di difficoltà nella respirazione nasale, sanguinamento dal naso, abbondante secrezione mucosa dalla cavità nasale, odore fetido, deformità facciale, formazione di tumore nel lume della cavità nasale, mal di testa, possibilmente esoftalmo.

Alla TC o alla radiografia, viene determinato: un'ulteriore formazione tumorale che occupa la cavità nasale, che si estende alla parete mediale o alla parete inferiore dell'orbita, del seno mascellare, del palato o della lamina cribriforme;

IVpalcoscenico - lamentele sull'assenza di respirazione nasale, sanguinamento dal naso, abbondante secrezione mucosa dalla cavità nasale, odore fetido, deformità facciale, formazione di tumori nella proiezione del seno mascellare, formazione di tumori nel lume della cavità nasale, mal di testa, forse esoftalmo.

Sulla TC o sulla radiografia, è determinato - un'ulteriore formazione tumorale che occupa la cavità nasale che si estende a una qualsiasi delle seguenti strutture: le parti anteriori dell'orbita, la pelle del naso o delle guance, le placche pterigoidee dell'osso sfenoide, il frontale o seno sfenoidale, germinazione minima nella fossa cranica anteriore, apice dell'orbita, meningi solide, cervello, fossa cranica media, nervi cranici.

Esame fisico:

Esame esterno del viso, simmetria e configurazione del viso (asimmetria del viso dovuta a deformazione tumorale dei tessuti molli, organo, germinazione e infiltrazione del tumore, violazione dell'attività funzionale dell'organo);

Rinoscopia anteriore e posteriore con determinazione della respirazione nasale (presenza e prevalenza di un processo tumorale nella cavità nasale o rinofaringe, respirazione nasale compromessa a causa della stenosi del lume della cavità nasale o rinofaringe da parte di un tumore);

Orofaringoscopia con determinazione della limitazione dell'apertura della bocca (presenza e prevalenza del processo tumorale nella cavità orale, orofaringe, restrizione dell'apertura della bocca dovuta al trisma a seguito della diffusione del tumore ai tessuti molli circostanti);

Esame della palpazione dei linfonodi della regione sottomandibolare, collo su entrambi i lati (per la presenza o l'assenza di metastasi regionali nei linfonodi).

Ricerca di laboratorio:

Citologia: include la biopsia della puntura di un tumore della cavità nasale, del seno mascellare, del linfonodo, l'esecuzione di impronte dal tumore e l'esame citologico del tumore per determinare la struttura morfologica del tumore;

Istologia: include una biopsia del tessuto tumorale dalla cavità nasale, seno mascellare, linfonodo per determinare la struttura morfologica del tumore e il suo grado di malignità (differenziazione istologica G).

Gli indicatori di laboratorio in vari stadi della malattia possono rientrare nell'intervallo normale.

Ricerca strumentale:

TC o RM dei seni paranasali, della mascella superiore, delle cellule del labirinto etmoidale, degli occhi, della base del cranio (per determinare la localizzazione del processo tumorale e la sua diffusione a organi e tessuti adiacenti o altre malattie concomitanti, regressione del processo tumorale ). Il rilevamento dell'oscuramento della cavità, della distruzione dell'osso, ecc. è la base per uno studio più approfondito;

puntura del seno mascellare con esame citologico del liquido puntato o di lavaggio (per determinare la struttura morfologica del tumore);

Esame fibroscopico (presenza di un processo tumorale, biopsia del tessuto tumorale);

Ultrasuoni del collo e degli organi addominali (per escludere la presenza di metastasi regionali, distanti e malattie concomitanti);

Radiografia del torace (per escludere metastasi a distanza nel mediastino o altre malattie concomitanti);

Biopsia puntura di un tumore della cavità nasale, del seno mascellare, del linfonodo con esame citologico di un liquido punctato o di lavaggio, realizzazione di impronte-impronte dal tumore ed esame citologico del tumore per determinare la struttura morfologica del tumore;

biopsia del tessuto tumorale dalla cavità nasale, seno mascellare, linfonodo per determinare la struttura morfologica del tumore e il suo grado di malignità (differenziazione istologica G);

La diagnostica intraoperatoria comprende: una biopsia del tessuto tumorale, la realizzazione di strisci-impronte dal tumore e un esame istologico urgente del tessuto rimosso.

· fibrobroncoscopia (per escludere e la presenza di un tumore nel mediastino e biopsia del tumore);

fibrogastroduodenoscopia (per escludere e presenza di un tumore nel tratto gastrointestinale, biopsia tumorale, presenza di malattie concomitanti);

· angiografia/spirografia (per escludere la germinazione del tumore nei vasi principali);

TC o RM, torace, addominale, PET ((per escludere metastasi a distanza nel mediastino, nella cavità addominale o altre malattie concomitanti, regressione del processo tumorale, metastasi a distanza.

Indicazioni per la consultazione di specialisti ristretti:

consultazione con un cardiologo (pazienti di età pari o superiore a 50 anni, nonché pazienti di età inferiore ai 50 anni in presenza di una storia cardiaca o alterazioni patologiche nell'ECG);

Consultazione di un neurologo (per precedenti ictus, lesioni craniocerebrali, meningite;)

consultazione di un gastroenterologo (in presenza di un'ulcera erosiva o peptica del tratto gastrointestinale nella storia);

consultazione di un oncologo addominale (in presenza di metastasi e tumori negli organi addominali);

consultazione di un neurochirurgo (in presenza di metastasi al cervello, colonna vertebrale);

consultazione di un chirurgo toracico (in presenza di metastasi nei polmoni e altre malattie concomitanti);

consultazione con un oftalmologo (con un processo tumorale diffuso locale negli occhi, compromissione della vista);

Consultazione di uno psicologo (con cancerofobia e presenza di malattie psicologiche);